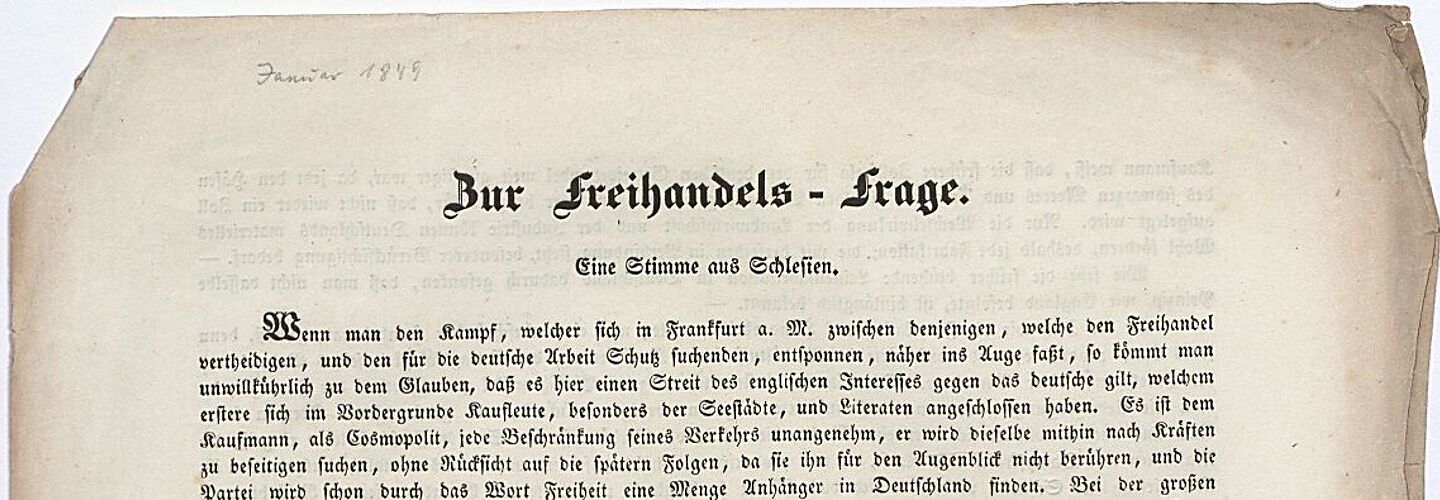

Eingabe zur Freihandels-Frage, Januar 1849, Quelle: BArch, DB 58/42

Januar 1849

Nach den dramatischen Ereignissen der Vormonate verliefen die ersten Wochen des Jahres 1849 ruhig. Anfang Januar kehrte die Nationalversammlung, die die Paulskirche wegen Umbaumaßnahmen für mehrere Wochen hatte räumen müssen, an ihren üblichen Tagungsort zurück. In der Zwischenzeit hatte die Paulskirche eine Zentralheizung und Gasbeleuchtung erhalten, was die Tagungen in der kalten Jahreszeit deutlich angenehmer machte.

Inhaltlich setzte das Parlament nach der Verabschiedung der Grundrechte seine Arbeit an einer gesamtdeutschen Verfassung fort. Nicht nur die Frage nach der Gestalt und der Staatsform des künftigen Deutschlands spaltete die Nationalversammlung und die Öffentlichkeit. Auch in Wirtschaftsfragen gingen die Meinungen weit auseinander. Industrielle, Händler, Handwerker, Bauern und Arbeiter verfolgten sehr unterschiedliche Interessen. Der von der liberalen Mehrheit der Abgeordneten geforderten Handels- und Wettbewerbsfreiheit stand der Wunsch vieler Landwirte und Handwerker nach Schutzzöllen und einer staatlich gesteuerten Begrenzung von "unlauterer" Konkurrenz und Dumpingpreisen gegenüber. Und dank der politischen Mobilisierung der Öffentlichkeit und der Bildung von Interessensvertretungen konnten die Menschen ihre Ansinnen nun auch deutlich artikulieren und an die von ihnen gewählten Abgeordneten weitergeben, die ihren Wählern Rechenschaft geben mussten. Eine weitere wichtige Artikulationsform für die Forderungen der Menschen waren die Petitionen. Über 20.000 Eingaben erreichten die Nationalversammlung. Fast ein Drittel galten sozialen und wirtschaftlichen Fragen – beinahe doppelt so viele wie zu den Grundrechten. Die Wirksamkeit der Petitionen zeigte sich unter anderem im Bereich der Zollpolitik: In dem Entwurf einer Reichs-Zoll-Akte wurde der für einen freien Handel wichtige Artikel II, § 2, geändert. Ersatzlos wurde die folgende Formulierung gestrichen: "… fallen alle Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangs-Abgaben an den gemeinschaftlichen Binnengrenzen sämmtlicher zum deutschen Reiche gehöriger Staatsgebiete weg."

Ein Vorgang, der die Nationalversammlung bis Januar 1849 beschäftigte, betraf den Radikaldemokraten Friedrich Hecker. Im Juni 1848 hatte der Landkreis Thiengen Hecker in die Nationalversammlung gewählt, obwohl er nach seinem gescheiterten Aufstand im April 1848 aus Deutschland fliehen musste. Nachdem diese Wahl mit Verweis auf den durch Hecker initiierten Aufstand für ungültig erklärt worden war, hatte eine Neuwahl im Oktober 1848 noch einmal das gleiche Ergebnis gebracht. Da man sich außerstande sah, die Bevölkerung des Wahlkreises Thiengen zu einem anderen Wahlverhalten zu zwingen, eine nochmalige Wahl allerdings "mit der Würde der Reichsversammlung unvereinbar" hielt, wurde nun auch die erneute Wiederwahl Heckers für ungültig angesehen, ohne einen Ersatz für ihn zu bestimmen. Offenbar hatten Hecker und die von ihm vertretenen Ideen von einer deutschen Republik und umfassenderen sozialen Reformen gerade im Badischen immer noch eine beträchtliche Anzahl von Anhängern. Dies sollte bei den Ereignissen der nächsten Monate noch eine wichtige Rolle spielen.