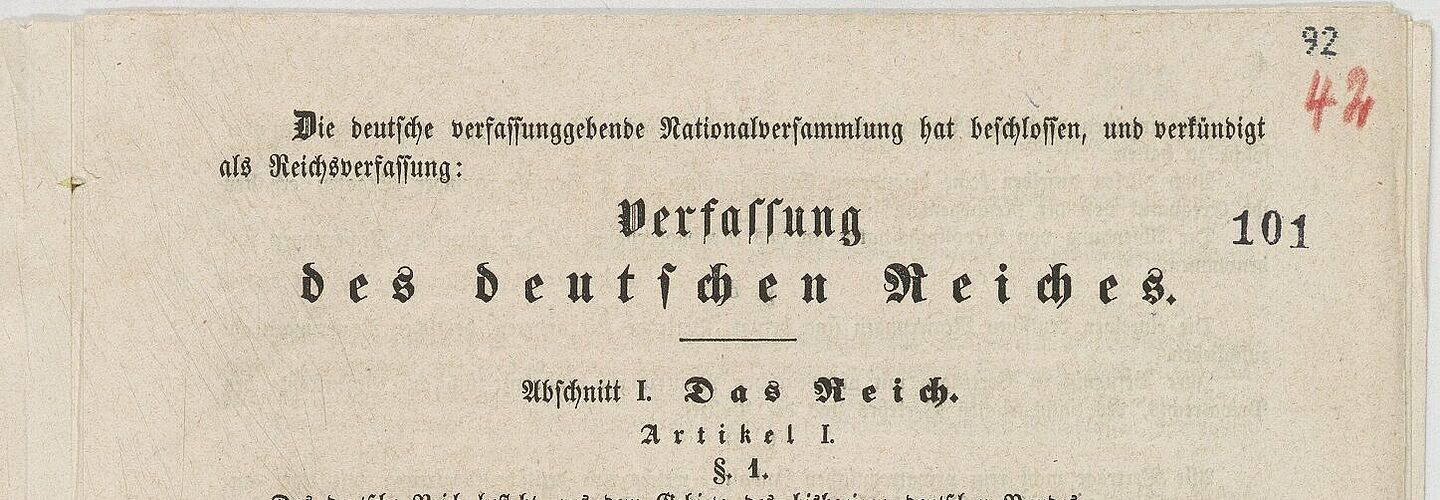

Verfassung des deutschen Reiches: Paragraph 1 bis 6, 1849, Quelle: BArch, DB 52/26

März 1849

Lange war die Nationalversammlung in der Frage der Gestalt des künftigen deutschen Staates uneins gewesen: Sollte dieser auch Österreich als einen deutschen Bundesstaat beinhalten ("großdeutsche" Lösung) oder die Habsburgermonarchie nur durch ein Bündnis mit dem Rest Deutschlands verbunden sein ("kleindeutsche" Lösung)? Ereignisse wie die blutige Eroberung des revolutionären Wiens durch österreichische Truppen und die Erschießung des Paulskirchenabgeordneten Robert Blum in Wien hatten die Zahl der Befürworter einer "großdeutschen" Lösung deutlich schwinden lassen.

Am 4. März 1849 erließ der österreichische Kaiser Joseph I. eine Verfassung für sein Reich. Sie enthielt progressive Elemente wie Bürgerrechte und die Aufhebung immer noch bestehender Verpflichtungen der Landbevölkerung gegenüber den adligen Grundherren. Aber Joseph I. betonte gleichzeitig, dass die Gewährung einer Verfassung alleine in der Macht des Kaisers läge. Zudem wurden die in der Verfassung versprochenen Rechte und Reformen nur partiell umgesetzt. Dass Joseph I. die kurz vor der Vollendung stehende Verfassungsarbeit der Frankfurter Nationalversammlung nicht abwartete und zudem die Untrennbarkeit der österreichischen Lande betonte, deren Gebiete teilweise außerhalb des Deutschen Bundes lagen, wurde von vielen Abgeordneten als Ablehnung eines "großdeutschen" Nationalstaates verstanden. Deshalb favorisierten immer mehr von ihnen die "kleindeutsche" Lösung.

Allerdings war die Nationalversammlung in der Frage des künftigen Wahlrechts und der Macht des Staatsoberhauptes weiterhin gespalten. Konservative und Teile der Liberalen lehnten ein allgemeines, freies und geheimes Wahlrecht ab. Sie wollten das Recht zum Wählen an Besitz und Bildung koppeln. Bezüglich des künftigen Oberhauptes des neuen Staates hatte im Januar 1849 die Idee eines gewählten Präsidenten keine Mehrheit finden können. Strittig war auch, ob das von der Mehrheit der Abgeordneten favorisierte adlige Staatsoberhaupt gewählt werden sollte oder ob die Kaiserkrone vererbt werden konnte. Und welchem Herrscher sollte man die Kaiserkrone überhaupt antragen? Zwar galt der preußische König Friedrich Wilhelm IV. als mächtigster Herrscher eines "kleindeutschen" Nationalstaates als klarer Favorit für die Kaiserwahl. Aufgrund zahlreicher gegenrevolutionärer Maßnahmen in Preußen war er jedoch umstritten.

Kontrovers war zudem, ob der künftige Kaiser gegenüber dem Parlament ein suspensives oder ein absolutes Veto haben sollte: ob er also Gesetzesvorschläge nur verzögern oder sie dauerhaft blockieren konnte.

Angesichts der vermeintlich unvereinbaren Positionen schien eine Einigung kaum möglich. Doch der sogenannte Pakt Simon-Gagern brachte Bewegung in die verhärteten Fronten. Dabei handelte es sich um einen Kompromiss zwischen Heinrich von Gagern von der rechtsliberalen Casino-Fraktion und Heinrich Simon von der gemäßigt linken Westendhall-Fraktion. In der vom 23. bis 27. März stattfindenden zweiten Lesung des Verfassungsentwurfes fanden sich so genug Stimmen, um die strittigen Fragen zu entscheiden: Das Amt des deutschen Kaisers würde erblich sein, aber er sollte nur ein aufschiebendes Veto erhalten. Zudem würde für das künftige deutsche Parlament das freie, gleiche und geheime Wahlrecht gelten, womit eine der zentralen Forderungen der Linken erfüllt wurde. Frauen blieben allerdings auch weiterhin von der Wahl ausgeschlossen. Zum Kaiser wählte die Nationalversammlung am 28. März 1849 den preußischen König Friedrich Wilhelm IV., trotz teilweise vehementer Kritik vor allem von Angehörigen der politischen Linken. Jetzt musste Friedrich Wilhelm IV. nur noch die ihm angebotene Kaiserkrone annehmen.