Wenn heute an die Revolution von 1848/49 erinnert wird, dann fallen meist dieselben Namen: Im deutschen Südwesten sind das unter anderem Friedrich Hecker oder Amalie und Gustav Struve. Doch die Revolution bestand natürlich nicht nur aus einigen prominenten Namen. Und sie beschränkte sich auch nicht auf Revolutionsorte wie Rastatt, Mannheim, Frankfurt und Berlin. Sie erfasste Menschen im ganzen Land und betraf jedes noch so kleine Städtchen oder Dorf. Viele der lokalen Revolutionärinnen und Revolutionäre sind heute selbst in ihren Heimatorten vergessen. Einer dieser fast Unbekannten, die sich im „Maschinenraum vor Ort“ für die Revolution einsetzten, war der Tiengener Apotheker Daniel Heinrich Saul.

Am 17. Oktober 2024 holte Andreas Weiß, Leiter des Markgräfler Museum Müllheim, dessen Leben bei einem Vortrag vor vollbesetzten Reihen in der Bundesarchiv-Erinnerungsstätte im Rastatter Barockschloss aus der Vergessenheit. Er stützte sich dabei auf eine Fülle von überlieferten Dokumenten aus der Revolutionszeit: Gerichtsakten, Wahlunterlagen – und die detaillierten Erinnerungen Lina Venators, der Enkelin von Saul, die das spannungsreiche Leben ihres Großvaters für die Nachwelt aufbewahrt hatte.

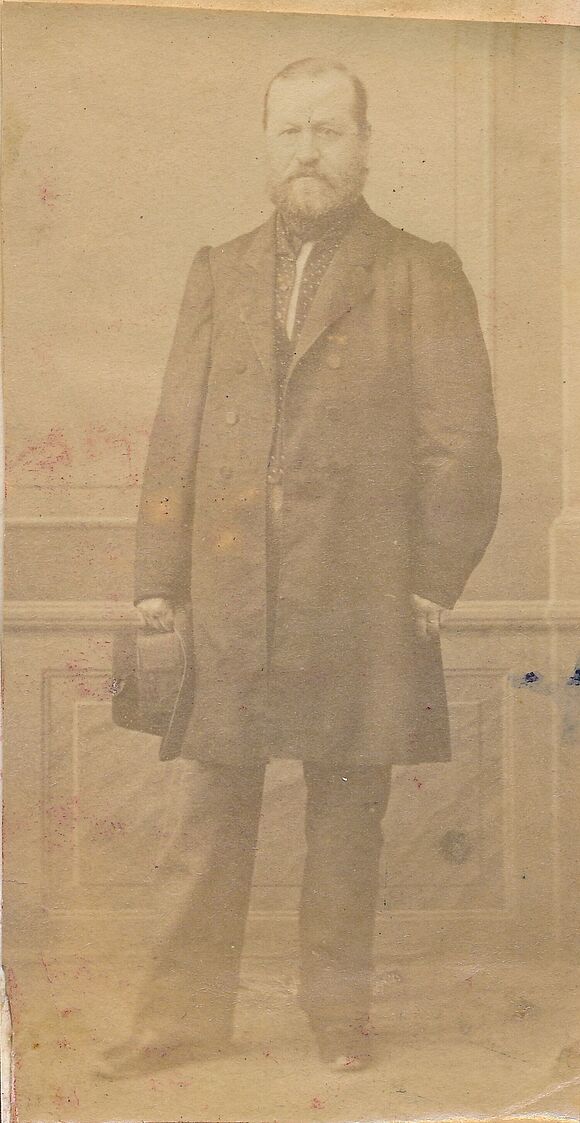

Der in Hessen gebürtige Saul zog 1840 nach Südbaden, um sich zusammen mit seiner frisch angetrauten Frau Caroline in dem damals gerade einmal 1.000 Einwohner zählenden Tiengen den Traum von einer eigenen Apotheke zu verwirklichen. Bald gehörte der gesellige Saul zu den Honoratioren der Kleinstadt. Er trat der örtlichen Narrenzunft und dem Leseverein bei. Gleichzeitig begann sich Saul aber auch, für die im Land herrschenden politischen und sozialen Probleme zu interessieren, was vermutlich einer der Gründe für seinen Ausschluss aus dem Leseverein war. In der Revolution 1848/49 zählte er anfangs zu den Befürwortern gemäßigter Reformen, die einen Sturz der Regierung und eine Ausrufung der Republik ablehnten. Aktiv nahm er an Volksversammlungen teil. In seiner Heimatstadt bewarb er sich erfolglos als Wahlmann für die Wahlen zur Frankfurter Nationalversammlung, beteiligte sich an der Gründung eines Vaterländischen Vereins und der Bürgerwehr. Als deren Offizier nahm Saul im April 1848 mehr oder weniger freiwillig am „Heckerzug“ teil.