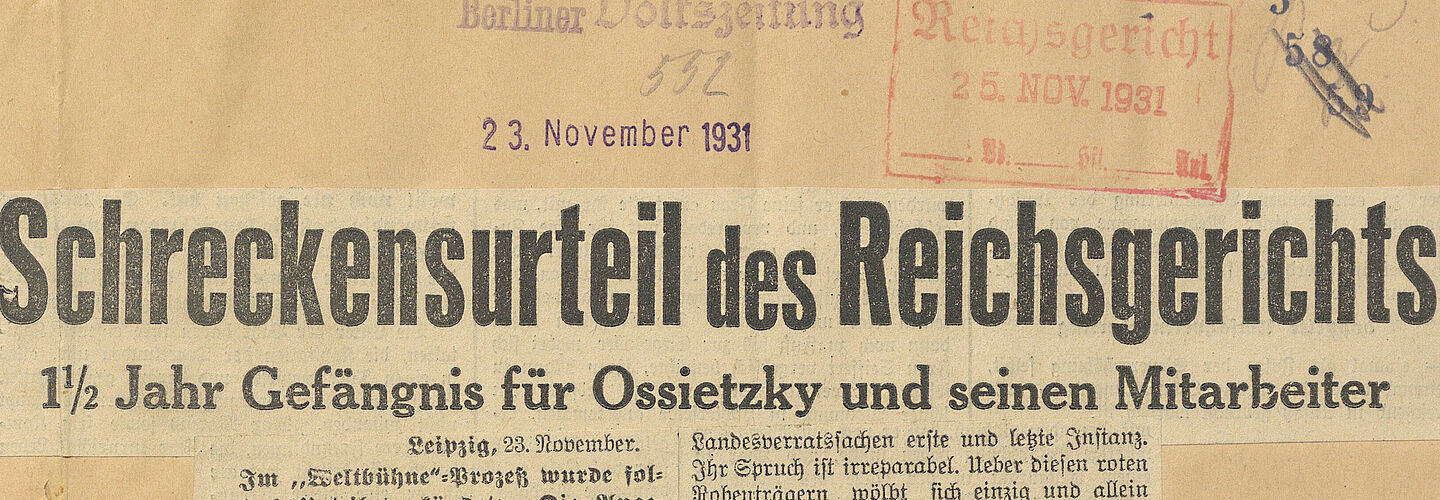

Artikel der Berliner Volkszeitung vom 23. November 1931 zur Verurteilung von Carl von Ossietzky, Quelle: BArch, R 3002/239, fol. 16

Carl von Ossietzky – Ein deutscher Pazifist

Bekanntheit erlangte Carl von Ossietzky vor allem durch seine publizistischen Aktivitäten und sein pazifistisches politisches Engagement.

Zu Ehren des Journalisten und Schriftstellers tragen die Universität Oldenburg und die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie mehrere Straßen und Plätze in Deutschland seinen Namen.

Bekanntheit erlangte der am 3. Oktober 1889 in Hamburg geborene Ossietzky weniger durch seine Betätigung im Justizdienst seiner Heimatstadt als durch seine publizistischen Aktivitäten und sein pazifistisches politisches Engagement – darunter in der Deutschen Friedensgesellschaft, dem Friedensbund der Kriegsteilnehmer, der „Nie wieder Krieg“-Bewegung und der Republikanischen Partei.

Internationales Aufsehen erregte es, als Ossietzky, inzwischen nach Berlin umgezogen, sich in seiner Eigenschaft als Herausgeber und Chefredakteur der „Weltbühne“ vor dem Reichsgericht in Leipzig wegen Landesverrats und Verrats militärischer Geheimnisse verantworten musste.

Der Artikel „Windiges aus der Luftfahrt“ seines Mitarbeiters Walter Kreiser rührte an den geheimen Aufrüstungsaktivitäten der Reichswehr. Wegen seiner scharfen Feder war Ossietzky zuvor schon mit Geldstrafen belegt worden, doch das Urteil im Weltbühne-Prozess bedeutete Gefängnishaft.

Kaum, dass Ossietzky wieder auf freien Fuß kam, war die Weimarer Republik Geschichte, und die neuen nationalsozialistischen Machthaber sperrten den „linken“ Publizisten nach dem Brand des Reichstags am 28. Februar 1933 sofort wieder ein. Während auf den Straßen der Mob seine Schriften öffentlich verbrannte, quälte man Ossietzky in Konzentrationslagern. Auf Sonnenburg folgte Esterwegen.

Zahlreiche Unterstützer im In- und Ausland sorgten mit öffentlichen Kampagnen dafür, dass Ossietzky für sein pazifistisches Engagement mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde und die deutsche Regierung den durch Zwangsarbeit und Misshandlungen inzwischen schwer kranken Mann nicht einfach „unauffällig verschwinden“ lassen konnte.

Von der Gestapo nicht aus den Augen gelassen, erlangte Ossietzky zwar teilweise seine Freiheit, doch seine Gesundheit nicht mehr zurück. Er verstarb am 4. Mai 1938 im Krankenhaus Nordend in Berlin.

Das Bundesarchiv verwahrt neben dem Schriftgut der Deutschen und der Internationalen Liga für Menschenrechte (Bestände R 8027 und R 8018) sowie der Neuen Weltbühne (R 8059) vor allem in den Justizbeständen R 3001 (Reichsjustizministerium), R 3002 (Reichsgericht) und R 3003 (Oberreichsanwalt beim Reichsgericht) Akten, die Ossietzkys publizistische Zusammenstöße mit der deutschen Justiz dokumentieren, darunter vor allem zum berühmten Weltbühnenprozess.

Zahlreiche weitere Bestände, darunter R 43 (Reichskanzlei), R 58 (Reichssicherheitshauptamt) und R 1501 (Reichsministerium des Innern), geben Aufschluss über Ossietzkys Haft, seine polizeiliche Überwachung, die Verfolgung der Liga für Menschenrechte und weiterer Pazifisten durch das NS-Regime sowie die Aktivitäten der Unterstützer, die sich im In- und Ausland für Ossietzkys Freilassung und dessen Auszeichnung mit dem Nobelpreis einsetzten.

Den Umgang mit Ossietzkys Vermächtnis in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dokumentieren Bestände aus der Verwaltung der Bundesrepublik und der DDR. Ehrungen seiner Person, die Verleihung von Ossietzky-Medaillen an verdiente Bürger und der – vergebliche – Versuch von Ossietzkys Tochter, in einem Wiederaufnahmeverfahren eine Revision des Urteils im Weltbühne-Prozess zu erlangen, bilden sich im Archivgut ab.

Neben Schriftgut verfügt das Bundesarchiv auch über Fotos und Filmdokumente, die Ossietzkys Leben illustrieren. Lesen Sie hierzu das Inventar (PDF, 188 KB, Datei ist nicht barrierefrei ⁄ barrierearm) wichtiger Archivalien des Bundesarchivs zu Carl von Ossietzky.

Sabine Dumschat