[Intro]

Sprecherin: "111km Akten - [Ausschnitt einer Rede von Erich Mielke: ..ist für die Interessen der Arbeiterklasse!] - der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs".

Dagmar Hovestädt: Hallo zu einer neuen Folge unseres Podcast zum Stasi-Unterlagen-Archiv. Ich bin Dagmar Hovestädt die Sprecherin des Bundesbeauftragten.

Maximilian Schönherr: Und ich bin Maximilian Schönherr und ich kenne den Audiobestand in diesem Archiv recht gut

Dagmar Hovestädt: Und zusammen führen wir Sie durch diesen Podcast als Moderatoren und versuchen all die vielen Geschichten rund um das Archiv und seine Nutzer und seine Mitarbeitenden zu entdecken und heute beschäftigen wir uns mit einer künstlerisch kreativen Herangehensweise an das Archiv, das hat mich schon immer fasziniert wie Menschen die Romane schreiben oder Fernsehserien, Hörspiele mit diesen Akten umgehen und daraus sozusagen wieder das kristallisieren, was drin steckt, nämlich der Umgang von Menschen miteinander und wir reden hier über ein Buch, das die letzte sehr spektakuläre Flucht aus Ost-Berlin begleitet hat.

Maximilian Schönherr: Also die ganze Geschichte ist so tragisch, weil das Timing so seltsam war. Der Fluchtversuchung, um den es geht, startete und endete am 8. März 1989 und genau ein halbes Jahr später gingen die Grenzen auf, erst Ungarn und dann die DDR. Es ist natürlich dieselbe menschliche Tragik, wie wenn es 1966 passiert wäre, aber 1966 war noch lange kein Ende der DDR abzusehen.

Dagmar Hovestädt: Die Autorin, die das Buch geschrieben hat und die dazu auch zu dem nächsten Hörspiel gemacht hat, heißt Caroline Labusch. Wir werden noch ein bisschen mehr über sie und das Buch erfahren, aber ich fand das super spannend. Das liest sich fast wie so eine Art... naja Krimi ist jetzt zu viel gesagt, aber es ist eine richtige Detektivarbeit, die die reingesteckt haben diesen letzten Fluchtversuch aufzudröseln, der ja doch sehr tragisch geendet ist.

Maximilian Schönherr: Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe den Podcast, den Sie liebe Hörerinnen und Hörer jetzt gleich hören werden, schon gehört. Hat denn Caroline Labusch rausgefunden warum Winfried Freudenberg überhaupt alleine in den Westen flog? Er hatte doch den Ballon eigentlich als Zweisitzer konstruiert. Er war Ingenieur, der konnte das.

Dagmar Hovestädt: Genau das ist eines von diesen großen Mysterien, denen sie sich widmet und wo sie sehr viel Zeit auch im Buch damit verbringt Schritt für Schritt für Schritt rauszufinden, was da eigentlich passiert ist. Warum seine Frau, für die er das eigentlich mit konstruiert hatte, eben an jenem Abend als der Fluchtversuch losging nicht mit dabei war. Wir sprechen auch im Gespräch da nicht so genau drüber. Ich glaube, es ist ja auch ganz hilfreich noch ein kleines bisschen an Überraschung aufzuheben, wenn man das Buch mal wirklich selber lesen will.

Maximilian Schönherr: Und wissen wir wie weit er geflogen ist, also in Berlin von wo nach wo?

Dagmar Hovestädt: Also das hatten die das hat sie dann sozusagen auch mit den westberliner Ermittlungsbehörden relativ genau rekonstruieren können. Die haben schon 1989 sehr deutlich rekonstruieren können, wo ist der Flug abgegangen und der ist so von Nordosten/ Ostberlin Richtung Südwesten, ich glaube in der Gegend von Dahlem/ Grünewald so in der Ecke, irgendwie dann abgestürzt, so dass man das mit...

Maximilian Schönherr: Weiter Flug eigentlich.

Dagmar Hovestädt: Ja relativ.

Maximilian Schönherr: Einige Kilometer!

Dagmar Hovestädt: Etliche Kilometer und das kann man mit Windströmungen und Temperatur und allem möglichen. Also das ist auch ganz spannend zu lesen, wie man sowas rekonstruiert, wie lange der in der Luft war, wie hoch der geflogen ist und warum es dann zum Abschluss gekommen, das kann man da alles auch ganz gut nachlesen.

Maximilian Schönherr: Also mich mich hat die Vernehmungsstrategie, die Caroline Labusch jetzt gleich erzählen wird, an den Fall Gilbert Radulovic erinnert. Er kannte die DDR-Punkszene ein bisschen und spielt in der ständigen Ausstellung bei euch in Lichtenberg eine wichtige Rolle, da kann übrigens jeder rein. Auch er, wie Frau Freudenberg, allerdings zehn Jahre früher wurde ausgesprochen freundlich vernommen, bis dann ziemlich plötzlich psychisch alles sehr unbequem wurde und die Protokolle, die ich im Stasi-Unterlagen-Archiv aus den 1950er und 1960er Jahren, also viel früher las, sprechen eine ganz andere Sprache. Da bedeutete Festnahme sofort das Schlimmste. Ist das auch dein Eindruck?

Dagmar Hovestädt: Naja gut die Stasi ist ja ein Ministerium das über 40 Jahre lang existiert hat und dass nicht im luftleeren Raum existierte, sondern das seine Techniken und seine umgangsweise usw. über die Jahrzehnte hin auch verändert und angepasst hat und der auch vor allen Dingen innen- und außenpolitischen Situation angepasst hat und die Verhöre auch in Stasi U-Haft oder in den späten 80er Jahren. Radulovic war 1985, Sabine Freudenberg ist 1989, unterscheiden sich sicherlich deutlich von dem was in den 50er/ 60er Jahren passiert ist. Da kann man auch eine Entwicklung des Apparates nach innen durchaus ablesen.

Maximilian Schönherr: Operative Psychologie, das Institut hat nun mal gewirkt in die Stasi.

Dagmar Hovestädt: Genau die Stasi hat sich die Psychologie quasi nutzbar gemacht. Also die Lehre von der Seelenkunde und die eigentlich dazu da ist Menschen zu heilen und ihnen zu helfen, die hat sie benutzt um ihre Ziele zu verfolgen und sie dann auch noch operative Psychologie genannt. Also das einsetzen der Lehre von der menschlichen Seele und Natur und Emotionalität ja für die Ziele einer Geheimpolizei. Das war schon ziemlich perfide.

Maximilian Schönherr: Wir enden jeden Podcast mit einer O-Ton Dokumentarin beim BStU. Sie gibt uns auch heute einen Blick in dieses mächtige Audio-Archiv ohne zu viel

zu verraten.

[Tonaufzeichnung Beginn]

[Manfred Hummitzsch:] Das kann doch nicht 40 Jahre lang nur alles scheiße gewesen sein.

[Tonaufzeichnung Ende]

Maximilian Schönherr: Damit würde ich sagen: Bühne frei für das Gespräch.

Dagmar Hovestädt: Caroline Labusch -ähm- ich freu mich sehr, dass es klappt. Wir treffen uns in meinem Büro etwas später am Abend. Das Zimmer ist offen -äh- das Fenster ist offen, das heißt es könnte ein kleines Gezwitscher geben im späten April 2020. Wie haben wir uns eigentlich kennengelernt?

Caroline Labusch: Wir haben uns kennengelernt bei den Dreharbeiten vom NDR, glaube ich, die haben was gesendet über unser Buch.

Dagmar Hovestädt: Ach da genau. Natürlich ich habe dich ja wegen des Buches eingeladen und eigentlich sind wir uns begegnet, wie das öfter mal passiert, ich betreue die Pressearbeit hier auch im Stasi-Unterlagen-Archiv und wenn Leute kommen und was drehen ist einer von uns aus der Pressestelle meistens dabei und ich fand das Buch super spannend. Es hat schon so ein Titel "Ich hatte gehofft, wir können fliegen: Die Geschichte einer tragischen Flucht im Frühling 1989" - ähm - eigentlich eine Flucht die tödlich geendet ist, das kann man schon von Anfang an verraten, aber die man gar nicht so genau kennt. Wie hat dich diese Geschichte denn eigentlich gefunden?

Caroline Labusch: Ein guter Freund von mir hat die Geschichte an mich herangetragen und zwar hatte den die Geschichte sehr lange bewegt und irgendwann hat er gesagt, ich will da noch mal was draus machen und weil er eben wusste, dass ich schreibe und auch dass ich Lust habe so ein Abenteuer zu erleben, sind wir irgendwie, eben wie gesagt, kann man im Buch nachlesen, dazu gekommen diese Geschichte nochmal nachzurecherchieren.

Dagmar Hovestädt: Im Grunde genommen habt ihr euch auf eine Spurensuche begeben quasi Jahrzehnte nach dem Vorfall, schon ziemlich lange her. Hattest du eine Ahnung davon, dass es diesen letzten Fluchtversuch hab im März 1989?

Caroline Labusch: Das ist eben weswegen ich durch einen Freund darauf aufmerksam gemacht werden musste, ist dass ich mich eigentlich relativ wenig mit der DDR beschäftigt habe. Also in der Praxis schon, weil ich nach Ost-Berlin gezogen bin 1991 und jetzt aus heutiger Sicht war das ja eigentlich noch total DDR. Also für uns war das schon Berlin im Umbruch, aber eigentlich, ich meine, es war ja nur zwei Jahre nach Mauerfall oder anderthalb, dass ich hier hingezogen bin und eigentlich habe ich das noch komplett erlebt zumindest von der Stimmung, aber ich habe mich in keiner Phase meines Lebens vorher so richtig beschäftigt mit der Geschichte der DDR oder mit Fluchten oder so. Das hat irgendwas damit zu tun, dass ich so was wie im falschen Alter war. Ich war halt Jugendliche in den Entzügen der DDR, gut als Kind hätte mich das jetzt vielleicht sowieso nicht so interessiert. Wir waren auch viel in den USA, meine Eltern und ich und meine Schwestern und DDR war nicht unsere Baustelle und dann als Jugendliche habe ich zwar in der Nähe des Grenzsperrgebietes gewohnt tatsächlich, aber eben auf diese ignorante Art und Weise diese DDR zur Kenntnis genommen. Und dann war ich eben auf Reisen und während ich in Indien oder Thailand, ich weiß gar nicht genau wo es war, ist halt Deutschland wieder vereint worden und als ich zurückkam, war das eben schon geschehen. Ich habe das sozusagen verpasst.

Dagmar Hovestädt: Und dann nach Ost-Berlin gezogen und dann hast du im Grunde genommen, kann man auch sagen, ganz späte Beschäftigung mit dem Thema, hatte

dich eben durch diese Geschichte, die dann ein Bekannter an dich herangetragen hat, hat dich das sozusagen getroffen. Vielleicht beschreibst du einfach mal so im groben, was passiert ist, was man auch in der Zeitung nachlesen kann aus den Veröffentlichungen 1989 und dann wie ihr versucht habt da ein bisschen Licht in dieses Mysterium zu bringen.

Caroline Labusch: Ja das besondere an der Geschichte ist, dass eben als diese Flucht passierte, stand eben die Mauer noch da. Es war das geteilte Berlin und in der Westpresse damals waren natürlich nur Datenfakten verfügbar, die halt nicht aus dem Osten kamen und vielleicht gab es Fälle, wo es eine bessere Vernetzung gab, irgendwie wo auch ein bisschen Informationen nach drüben drang aber da eben nicht und das heißt man fand in West-Berlin einen toten Mann, der vom Himmel gefallen war offensichtlich und man fand separat davon ein paar Kilometer weiter ein ballonartiges Gebilde und musste eben das dann anhand aller Indizien, die man ebenso auf tun konnte zusammensetzen, was da passiert worden sein könnte.

Dagmar Hovestädt: Was passiert gewesen sein könnte. [Lachen] Na gut, man findet diesen sehr ungewöhnlich, ja, diese sehr dramatische, tragische Geschichte, ein Mann fällt vom Himmel und stirbt und man muss jetzt gucken, was ist da eigentlich passiert.

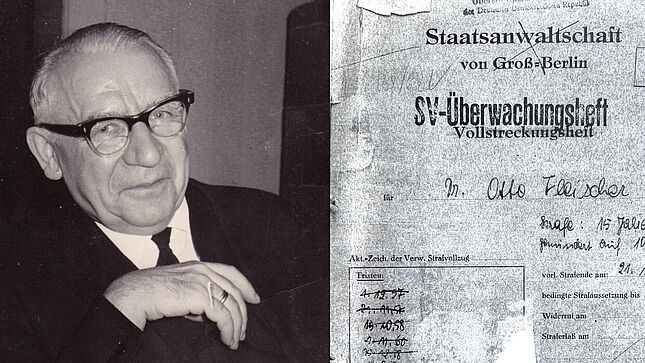

Caroline Labusch: Genau und dann würde ich sagen ist das Interesse ein bisschen erloschen an dieser Geschichte und dann auch später ist zwar Winfried Freudenberg auch in die Geschichte eingegangen, als der sogenannte letzte Mauertote, aber seine Geschichte war nie so Groß bekannt und die war noch nie in der Tiefe recherchiert worden, was halt einerseits daran lag, dass sich eigentlich nie offensichtlich jemand mal wirklich die komplette Stasi-Akte gezogen hat. Es gab zwar irgendwie so eine Zusammenstellung, so eine kleine Akte von Winfried Freudenberg zu dem Fall, die auch von der Presse durchaus gelesen wurde und der andere Grund war, dass seine Witwe eben nur einmalig ein Interview gegeben hatte, ich glaube 1991 und irgendwann mal war sie auch im ZDF aufgetreten kurz, aber ansonsten hatte die eigentlich keine Lust mit der Presse zu sprechen und daher wusste man relativ wenig von dieser Geschichte und wir haben eben erstmals versucht das zusammenzuführen. Also einmal Akteneinsicht zu bekommen in der Stasi-Unterlagen-Behörde und das zusammenzubringen mit der Situation im Westen. Die hatten zum Beispiel den Verlauf dieses Fluges ganz gut rekonstruiert oder hatten dazu Überlegungen angestellt. Die hatten ja auch den Ballon gefunden und mit einem Experten untersucht, den ich dann später für mein Buch auch nochmal aufgestöbert habe und auch nochmal mit ihm gesprochen habe. Dann natürlich die Mediziner hier im Westen haben sich die Leichen natürlich angeschaut und überlegt was die Todesursache gewesen sein könnte und was sie aber natürlich nicht wussten ist, wo war der überhaupt aufgebrochen. Womit war der Ballon gefüllt worden? Sie wussten nicht, was mit seiner Frau war, ob sie mit wollte oder nicht und wenn sie mit wollte, warum sie nicht mitgekommen ist. Also da gab es viele offene Fragen.

Dagmar Hovestädt: Und die haben sozusagen eure Spurensuche... die waren wie so kleine Kieselsteine an denen ihr entlang sozusagen den Weg gefunden habt, um rauszufinden, ob man wirklich all diese Fragen zu dem mysteriösen Tod beantworten kann. Logischerweise interessiert mich dann, war es dann naheliegend zu sagen, wir müssen auf jeden Fall an die Stasiakten ran, weil dass schon bekannt war oder weil es in der Natur der Sache liegt?

Caroline Labusch: Wir wollten natürlich auf jeden Fall an diese Stasi-Akten ran, aber das war eben zweistufig. Die erste Stufe war, dass wir eben über einen Zugang für Presse beziehungsweise in dem Fall, wir hatten es angefangen im Rahmen eines Theaterprojekts. Als künstlerische Forscher hatten wir einen Zugang bekommen und das war eben diese verkleinerte Akte von Winfried Freudenberg und später haben wir dann eben die Witwe aufgetan, die dann auch bereit war mit uns zusammenzuarbeiten Sabine Freudenberg. Und die hatte mir dann später noch mal den Zugang gegeben zu ihrer persönlichen Akte, so dass ich nochmal alles einsehen konnte, was sie eben auch einsehen durfte und vorher waren es, glaube ich, zwei oder drei Akten und das waren dann 14 oder so.

Dagmar Hovestädt: Da beschreibst du quasi nicht ganz zufällig die Komplexität dieses Archivs schon recht gut, weil man sucht nach einem Namen und denkt man findet dann alles zu einem sehr dramatischen Fall und kriegt trotzdem nicht alles raus, weil man braucht verschiedene Ansatzpunkte und Zugänge und da ist tatsächlich, dass ihr die Überlebende oder die Witwe gefunden habt von ihm ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Ich würde mal sagen, sie würde aus der Sicht des Stasi-Unterlagen-Gesetzes als Betroffene gelten und deswegen ist der Zugang für niemanden möglich außer für sie selber oder wenn sie jemandem eine Genehmigung dazu erteilt. Das heißt, der Zugang über die Informationen zu Frau Freudenberg, durch Sabine Freudenberg, hat ein ganz neues Tor aufgestoßen.

Caroline Labusch: Ja auf jeden Fall, denn was ich dann zum Beispiel bekam, war halt ihre Befragung während der Untersuchungshaft und das war natürlich total spannend für mich und übrigens im Nachklapp auch für Sabine selber. Sie hatte zwar ihre Stasi-Akte mal gezogen, aber ich weiß nicht, ob sie sie in dem Umfang bekommen hat oder ob sie die nach Hause bekommen hat, weil das war auch ein riesen Aktenberg gewesen. Sie hatte die auf jeden Fall nur so oberflächlich durchgelesen und wusste das alles gar nicht mehr und so konnte ich genau sehen eigentlich, das hat sehr viel ausgesagt über ihre Beziehung zu ihrem Mann Winfried und das kann ich jetzt auch so offen verraten, weil es auch im Buch steht ist, dass sie ihm gegenüber eben sehr loyal war in der Befragung und es stand oft der Vorwurf gegen sie im Raum, sie habe also ihnen sozusagen verraten oder sie sei dann nicht mitgeflogen und hätte dann auch die Familie ausspioniert und was natürlich stimmt ist, dass die Stasi tatsächlich schon vor hatte irgendwie über sie da so ein bisschen auszuloten, wie es um die steht. Allerdings glaube ich nicht so explizit, wie man sich es vorstellt. So Sabine fahr da mal hin und erzähl uns, sondern das lief so ein bisschen subtiler offensichtlich, was man aber wirklich eindeutig sah dann in der Akte ist, dass sie immer wieder betont hat, nein sie wollte auch fliehen mit ihrem Mann zusammen, weil sie ihn liebt und weil sie gemeinsam den Osten verlassen wollten.

Dagmar Hovestädt: Das ist vielleicht doch so ein kleine Zusatzinformation zu dem Rätsel des Ballons den man gefunden hat, weil der sei ja so aus, als hätten zwei Leute darin Platz gehabt und deswegen war klar, dass vielleicht eine andere Flucht geplant war und da spielt sie natürlich eine Rolle. Das heißt, die Flucht missglückt, dass es dazu kommt, dass sie nicht mitfliegt und nicht nur das sie dann über die Westmedien erfährt, dass die Flucht missglückt ist und dass ihr Mann verstorben ist, sondern dass sie dann selber quasi zum Zielobjekt von Stasiaktivitäten wird. Das heißt sie war schon inhaftiert dann auch nach der Flucht?

Caroline Labusch: Ja sie war fünf oder sechs Wochen in Haft nach der Flucht, klar Republikflucht. Eigentlich hätte sie eine viel höhere Strafe bekommen müssen. Sie hat dann ein paar Jahre auf Bewährung bekommen. Sie wurde wieder auf freien Fuß gesetzt und das war eben auch der Grund wieso einige sie dann irgendwie verdächtig fanden, weil man sich halt fragte, warum ist die so schnell wieder rausgekommen.

Dagmar Hovestädt: Genau da gibt es viele Spekulationen darüber, das ist der Stasi meistens auch gar nicht so unbeliebt, dass man Leute dann so ein bisschen im ganz normalen Leben verdächtigt und ein bisschen als aussätzig behandelt, weil man ja doch die Konsequenz nach versuchten Republikflucht wirklich drastisch machen möchte, damit andere Leute nicht auf den Gedanken kommen, dass auch zu versuchen.

Caroline Labusch: Und was eben wirklich interessant ist, ist das für mich jetzt als Autorin, dass da eben auch so ein Psychogramm gezeichnet wird von so einer Person. Also wobei, das ist ja klar, wurden wir übrigens auch gewarnt natürlich von den Wissenschaftlerinnen, die uns betreut haben, dass die Sprache da drin, dass es nicht die Sprache derer ist, die darin beschrieben werden. Das sind natürlich die Protokollanten, die dann dokumentieren die Gespräche mit den Inhaftierten, aber jeder Protokollant hat natürlich auch einen anderen Stil und der eine spricht halt sehr sein Stasi-Deutsch und das ist ein kaltes Amtsdeutsch und der andere setzt eher mal ein paar Sachen in Anführungsstriche oder ist eher in der Lage auch so eine Stimmung zu zeichnen in seiner Beschreibung.

Dagmar Hovestädt: Hat dich das überrascht?

Caroline Labusch: Also was heißt überrascht? Also ich konnte es halt nutzen sozusagen für meine erzählerische Arbeit.

Dagmar Hovestädt: Man hat so eine Vorstellung von so Stasi-Offizieren, arbeiten in diesem Archiv mit den Spuren, die sie hinterlassen haben mit den bürokratischen Dokumenten dieses Apparates und du bist Autorin, du versuchst Geschichten zu finden und sie zu erzählen und für mich sind die Dokumente jedoch weitestgehend erst mal nur das Instrument, das festlegt, was wie gehandelt wurde innerhalb der Stasi und da wird mich schon interessieren, ob für da auch die Männer, meistens waren es ja Männer, lebendig geworden sind.

Caroline Labusch: Irgendwie schon, also den einen habe ich echt förmlich vor mir gesehen, der sie immer wieder befragt hat. Da hat man schon das Gefühl gehabt, dass ich wie so ein Verhältnis zwischen den beiden entwickelt habe, also jetzt nicht wie eine Affäre oder sowas, aber dass er so eine bestimmte Einstellung zu ihr gewinnt. Erst mal ist sie natürlich eine Fremde und er kommt ins Gespräch und irgendwann kennt er sie natürlich auch ein bisschen und weiß auch, wie er an seine Informationen rankommt und kann besser einschätzen. Wie er es zu nehmen hat, was sie erzählt. Und interessant fand ich auch, dass sie dann ab und zu mal, wenn sie dachten sie hätten was ganz stichhaltiges, haben sie sie dann aufgefordert, es nochmal in eigenen Worten wieder niederzuschreiben. Und die sind da auch drin in dieser Stasi-Akte. Bei ihr sind das dann handgeschriebene mehrseitige Berichte und das sind richtig Szenenbeschreibungen. Also eine zum Beispiel, die ist glaube ich auch teilweise in dem Buch drinne.

Dagmar Hovestädt: Ja ein paar Unterlagen sind drin in dem Buch.

Caroline Labusch: Ja also auch von ihren selbstgeschriebenen Szenen. Da ging es halt darum wer darüber schon Bescheid wusste von diesem Fluchtversuch und es musste sie dann eben noch mal aufschreiben ganz genau. Wo war das? Wir saßen in der Küche, wir hatten gerade Fernsehen geschaut.

Dagmar Hovestädt: Kann sie sich vorstellen, warum dass für die Stasi wichtig ist, jemanden dazu zu zwingen in dieser Situation zurückzugehen und sie noch mal mit eigenen Worten so aufzuschreiben?

Caroline Labusch: Naja für genau das. Das es nicht gefehlt hat für den Protokollanten Das sie es auch hinterher abgleichen können, dass sie sich auch darauf berufen können. Die haben ja immer versucht so eine Strategie gehabt, dass die bestimmte Sachen mehrfach abfragten. Also sie fragten vielleicht am Montag, wie genau lief das und das ab und dann fragten sie vielleicht eine Woche später nochmal und wenn sich dann Unterschiede ergaben in der Darstellung vielleicht, dann haben sie da schon gemerkt, vielleicht stimmt da irgendwas nicht. Dann haben die da so eingehakt und ich denke, dass sie teilweise vielleicht genau in solchen Situationen versucht haben die Person wirklich festzunageln.

Dagmar Hovestädt: Sie auch in Widersprüche zu verstricken um sie irgendwie zu einer möglichst wahrheitsgemäßen Aussage zu bewegen.

Caroline Labusch: Es könnte aber auch eine psychologische Methode sein, dass man dann eben noch mal in sich geht und dass vielleicht nochmal mit einer anderen... Naja ich weiß auch nicht.

Dagmar Hovestädt: Du hast in deinem Buch quasi in den zweiten kleinen Fototeil eine ganze Reihe Akten oder Unterlagen abgedruckt und eigentlich sind es Fotos und es sind Fotos einer Verbrechensszenen. Also es ist der Tatort. Aber was ist die Tat? Die Tat ist zu sagen, ich will dieses Land verlassen, ich bau mir einen Ballon und flieg damit gen Westen und versuche mein Leben anders zu organisieren. So und das wird behandelt wie eine Straftat. Und was ist das für eine Straftat? Ist das wahrnehmen eines Menschenrechts auf Freizügigkeit, auf Selbstverwirklichung und das zu kriminalisieren und das sozusagen in dem Sinne auch zu Papier zu bringen, ist die eine Strategie und weil es aber ja mit menschlicher Freiheit, Würde und Selbstbestimmung zu tun hat, kann ich die Tat ja nicht wirklich kriminalisieren, weil sie ist eigentlich Menschenrecht. Also muss ich an der Person ansetzen und muss irgendwo an der Person Persönlichkeitsmerkmale finden und da sozusagen dran um auch ein Schuldbewusstsein zu erzielen und eine Person irgendwo gefügig zu machen und sie einzuordnen und dieses System daher zu bringen. Also was du liest und erlebst, ist eigentlich dann ja die operative Psychologie, wie die Stasi so was nennt, in Aktion und das ganze hast du im Grunde einfach beim Lesen kann man es eben erkennen und du hast sechs Wochen Protokolle von ihr gelesen und kannst beurteilen, ob sie zum Erfolg geführt hatten.

Caroline Labusch: Ja, die hatten das. Alles was du jetzt sagst, dass stand da auch richtig, da gab es ein Strategiepapier dazu. Da stand ganz direkt, dass sie vorhaben ihr dieses Bewusstsein zu schaffen, dass sie Unrecht getan hat und das sie versuchen wollen sie zu manipulieren. Ich würde sagen, dass sie sich eigentlich relativ treu geblieben ist. Ich meine, sie ist natürlich ein bisschen aufgeweicht, klar, aber sie ist sich dem treu geblieben, dass sie gesagt hat: Ich wollte gehen. Und das sie auch immer wieder begründet hat warum sie gehen wollte. Das war ihr offensichtlich wichtig, dass sie sagte die Wirtschaft ist marode, die Warenwelt, damit bin ich nicht einverstanden. Und auch die Arbeitsbedingungen zum Beispiel in der Chemieindustrie, die hatte sie kennen gelernt und kritisiert. Und hat sie immer wieder gesagt, bis zum Schluss. Das Einzige was sie natürlich dann, ich sag mal erkannt hat, das es ein Fehler gewesen sein könnte, dass sie diesen Fluchtversuch geplant hatte, aber auch vielleicht hauptsächlich in Anbetracht der Gefährlichkeit für Leib und Leben. Eher das, als das sie dann gesagt hätte, man dürfte die DDR nicht verlassen. Also da ist sie schon dabeigeblieben, dass sie das als keinen völlig verkehrten Plan eigentlich empfand. Die haben sie erfolgreich manipuliert, weil sie hat zwar einerseits ihre Würde bewahrt und hat ihren Mann nicht verraten. Das weiß ich auch gar nicht, ob das deren Absicht so war. Sondern im Gegenteil, die wollten eigentlich mit ihr eigentlich wie so eine Art Freundschaft herstellen, die wollten ihr zeigen: Wir sind für dich da. Die Stasi ist ja da um den Staat zu schützen, aber auch im Dienste seiner Bürger und Bürgerinnen. Und das heißt, jetzt bist du in der Not, dein Mann ist tot, du hast einen Fluchtversuch gemacht, der gescheitert ist. Du hast jetzt auch verstanden, dass das nicht so eine gute Idee war und jetzt helfen wir dir. Wir kümmern uns um dich, du bist uns wichtig. Wir wollen dich reintegrieren. Wir helfen dir bei der Wohnungssuche. Wir helfen dir jetzt eine Stelle zu finden. Denn sie wollte auch gar nicht zurück zu ihrem alten Arbeitsplatz. Und so haben sie ihr erfolgreich das Gefühl gegeben, dass sie ihre Freunde sind. Währenddessen haben sie aber Strategiepapiere geschrieben, wie können wir diese Frau manipulieren. Oder haben sie zum Beispiel dazu gezwungen, dass sie unterschreibt, dass ihr Mann verbrannt werden darf. In Wirklichkeit musste sie das nur tun, weil sie die Leiche zerpflückt haben, das heißt, die konnte man gar nicht mehr beerdigen.

Dagmar Hovestädt: Ach, die ist dann aus West-Berlin zurück überführt worden?

Caroline Labusch: Genau. Und die haben dann eine zweite Obduktion gemacht, ohne jede Not. Und wenn man eine Obduktion ordentlich macht und würdevoll, dann wird die Leiche auch wieder so zusammengesetzt, dass man die im Prinzip noch beerdigen könnte. Das hat die Stasi - was heißt die Stasi, das war damals die Charité, die Pathologie der Charité - die haben es natürlich nicht gemacht. Das heißt die Leiche wurde verbrannt und sie mussten ihr Einverständnis geben, dass sie das machen durften. Dann haben sie einen Trauerredner besorgt, der eben die Worte spricht, die sie wollten und so weiter und so fort. Von freundlich kann da eigentlich keine Rede sein.

Dagmar Hovestädt: Es ist ja immer nur eine Methode um ein Ziel zu erreichen. Und das ist ja alles nicht, weil man wirklich herzensgut ist, sondern weil es auch eine besondere Situation ist. Ein Mensch, der so gefangen ist in seiner persönlichen Tragödie, der ist empfänglich für alles Mögliche, man ist in so einem im Ausnahmezustand. Die Stasi ist immer auf der Suche nach Quellen, Informationen und nach Leuten, die sich dann für sie weiter einsetzen. Also dieses Gefühl der Dankbarkeit, die Stasi als Vaterfigur, die mich in der Not beschützt und hilft, das ist eine Folie auf der viel rekrutiert wurde für inoffizielle Mitarbeit. Das ist dann sozusagen einfach die Methode.

Caroline Labusch: Ja, und die haben ihr auch große Wunden zugefügt dadurch, weil sie haben sie natürlich abgespalten von ihrer eigentlichen Gemeinschaft, von ihren Freunden, von der Familie ihres verstorbenen Mannes. Ihr Mann durfte nicht beerdigt werden bei ihr in der Nähe, also nur in seinem Heimatort. Das war schön für die Familie und ist es auch bis heute. Unter dem Strich kann man sagen, das war vielleicht in Ordnung, aber aus ihrer Sicht war es das natürlich damals nicht. Sie haben ihr ja auch die Trauerarbeit eigentlich kaputt gemacht.

Sprecher: Sie hören

Sprecherin: 111km Akten

Sprecher: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs

Dagmar Hovestädt: Hattest du vorher ein Bild von der Stasi, dass sich dann dadurch das du quasi die Arbeit über das Lesen der Akten kennengelernt hast, in so einem Fall in dem du dich so wahnsinnig gut auskennst, hat sich da was verändert?

Caroline Labusch: Hm. Naja ich sag mal. Also diese Akribie mit solcher Nichtigkeit, es ist so peinlich teilweise. Also, bei diesem Fall zum Beispiel, mit ein bisschen Menschenkenntnis, wenn man sich Sabine anschaut, weiß man: Okay, diese Frau wird keine Terrorgruppe gründen. Das heißt, die hätten sie einfach vor Gericht stellen können oder was weiß ich, aber sie hätten diesen Fall gar nicht so ausgiebig recherchieren müssen. Mit welcher Akribie die da in jede Ecke, in jeden Winkel gegangen sind und da Aufzeichnung gemacht haben noch und nöcher. Diese 14 Akten... für nichts. Also diese Lächerlichkeit, muss man einfach mal sagen, diese Nutzlosigkeit. Auch diese Verschwendung von personellen Ressourcen. Da haben sie dann Leute in die Kleingartenkolonie geschickt und dann mit dem Nachbar geredet, mit dem Nachbar geredet: Was haben sie gesehen? Was hat der gesehen? Und so weiter und dann sagen die: Ja, ich war gar nicht da und habe nichts gesehen. Das muss man sich mal vorstellen, würde die Polizei so einen Diebstahl oder Wohnungseinbruch in der Art und Weise recherchieren, hätten die eine Aufklärungsquote von 98 Prozent...

Dagmar Hovestädt: Naja gut, aber das sagt nur, dass Republikflucht eines der schlimmsten Dinge ist, die man tun kann und das man immer wissen muss, wie es dazu gekommen ist, damit man es beim nächsten Mal noch besser verhindern kann. Das rechtfertigt aus Sicht des MfS diesen Rieseneinsatz.

Caroline Labusch: Was natürlich auch interessant ist, was ich nicht wusste, ist, dass sie sich in nullkommanichts natürlich alle Daten ziehen konnten. Was hier bei uns großes Thema ist, der Datenschutz, also- [Geschmunzel][Rotorengeräusche] Überwachungshubschrauber...

Dagmar Hovestädt: [Lachen] Naja, wer weiß... Dann müssen wir einen Moment warten.

Caroline Labusch: Oder ADAC-Hubschrauber... Ja also, du kannst ja hier nicht ohne Gerichtsbeschluss einfach so Akten ziehen, auch die Polizei kann es nur eingeschränkt und sagen: Ich möchte jetzt die Schülerakte und was der Lehrbetrieb da irgendwie noch über den Mann festgehalten hat, oder ein Beförderungsgespräch aus der Personalakte von seinem Betrieb. Das konnten die sich alles ziehen. Die konnten überall anrufen und diese Akten einfach aus den Schränken zusammensammeln. Die sind da ja auch drin. Das finde ich schon irre. Da kann man auch mal sehen, zum Beispiel bei Winfried und Sabine, bei beiden, fing die Stasi-Akte an mit dem Tag der Flucht, vorher war nichts bekannt. Es gab keine Akte über diese beiden Personen und trotzdem war die Akte in nullkommanichts voll. Genau mit diesen Sachen, die sie sich von den Schulen und Betrieben und von der Hochschule - der Professor musste mehrseitig etwas schreiben über Sabine, auch wie die charakterlich so aufgestellt ist und so weiter. Das ist schon krass.

Dagmar Hovestädt: Das haben alle geliefert.

Caroline Labusch: Das haben alle geliefert. Obwohl das auch gemein ist zu sagen, es haben ja nicht alle geliefert. Das fand ich eben auch interessant, dass die natürlich unterschiedlich intensiv darauf reagiert haben, auch die Nachbarn. Die einen beschreiben ganz genau: Ja, ich hatte auch mal durch den Spion geguckt und da liefen die auch immer schon so komisch vorbei. Oder die eine Nachbarin sagte: Der stand auf dem Balkon und hatte auch schon so in den Himmel geguckt, da habe ich auch schon bemerkt, dass der irgendwie so nachdenklich wirkt. Und andere haben gesagt: Nö, ich weiß von nichts. Oder Freunde von Sabine, die gesagt haben: Keine Ahnung, unauffällig. Also, es gab schon beides. Leute die sich auch da raus gezogen haben: Ach, da kann ich mich nicht mehr erinnern.

Dagmar Hovestädt: Aber das ist auch das Spannende. Menschen werden herausgefordert durch die Situation. Die Stasi fragt nach und was was mache ich? Wie gehe ich damit um? Und das ist ein kleiner Test. Ganz viele kleine Tests immer wieder. Wo stehe ich mit mir? Wie integer bin ich? Habe ich Mut? Will ich der Macht im Staate alles liefern, damit ich fein raus bin? Also, dieser eine Fall... Und jede dieser Akten ist voll mit dieser ganzen menschlichen Natur. Das finde ich letztendlich spannend. Da kommt eine Staatsgewalt auf ein Individuum und ein ganzes Umfeld zu und dann bewegt sich was. Insofern passt das für dich hervorragend, als Dramaturgin, Autorin, dass du in einem Fall und in einer Akte eine ganze Palette hast von dem was Menschen tun.

Caroline Labusch: Ja, für mich blättern sich da sofort die Charaktere auf. Zum Beispiel eine von den Nachbarinnen in der Kleingartenkolonie, die dann detailreichst beschreibt: Ja, an dem Tag von die zusammen da und die Frau sah so und so aus. Und dann haben die ihr Auto da geparkt und dann sind die aber wieder weg. Also offensichtlich hat die da hinter ihrem Küchenfenster gestanden und beobachtet und das alles irgendwie detailliert zur Kenntnis genommen und das eben auch sofort alles abgespult, als sie von der Stasi gefragt wurde. Das ist natürlich...-

Dagmar Hovestädt: Die Oma, die hinter der Gardine steht, kennt man ja egal wo man aufgewachsen ist. Die landet nur nicht überall, in allen Gesellschaften, in einer Akte der Geheimpolizei.

Caroline Labusch: Wobei ich jetzt die auch nicht so verteufeln möchte, weil das ist eben auch gemein. Das merkt man auch jetzt, dass viele Leute, die in der DDR aufgewachsen sind, auch darunter leiden. Das dann auch immer alles gleich so schlimm gemacht wird.

Dagmar Hovestädt: Wo wir jetzt schon von den Stasi-Akten sprechen, hast du in dem Buch eine kleine Passage, die das ein bisschen reflektiert?

Caroline Labusch: Das ist der Zeuge, der die verpfiffen hat. Das ist natürlich in dem Hörspiel viel schöner gelesen übrigens. Ich hab den hier Sascha genannt, der heißt in Wirklichkeit anders. Der hat in einem Arbeiterwohnheim gearbeitet und hatte während seiner Schicht, der hatte die Nachtschicht, drei bis vier Cola-Wodka getrunken. Dürfte also leicht getorkelt sein, als er das Lokal verließ und sich zur Bushaltestelle begab. "Am 08.03.1989 habe ich meine jetzige pauschale Arbeitsstelle zwischen 01:20 Uhr und 01:30 Uhr verlassen. Ich begab mich zur Bushaltestelle der Nachtlinie 105 Richtung Weißensee. Sie befindet sich in der Heinersdorfer Straße Ecke Bahnhofstraße. An der Bushaltestelle angekommen, zündete ich mir eine Zigarette an und schaute dann in den Himmel, da ich etwas für Sterne übrig hab. Ich stellte aber Bewölkung fest. Als ich in Richtung Weißensee schaute, wo sich eine Kleingartenanlage befindet, sah sich am Himmel einen Ballon. Ich schaute wieder weg, da ich der Meinung war, dass es sich hier um eine Sinnestäuschung handeln könnte." Jetzt schreibe ich: "Hierbei hätte Sascha es belassen können. Wahrscheinlich wäre alles ganz anders verlaufen, wenn an diesem Abend zwei Cola-Wodka mehr getrunken hätte." Sascha: "Ich schaute wieder in die Richtung und sah, dass ich meine Feststellung bewahrheitet hat und das ich wirklich einen Ballon am Himmel sah, aber noch keinen Korb. Der Ballon war auch noch nicht richtig gefüllt, er schwankte hin und her." Das ist jetzt mal so ein Original-Bericht, den er auch selber geschrieben hat, der nicht gefiltert ist.

Dagmar Hovestädt: Genau, der nur durch deinen Kommentar im Buch ein bisschen unterschnitten ist, sozusagen unterbrochen.

Caroline Labusch: Und dann hat man jetzt mal hier zum Beispiel so einen von dem Polizeimeister, der hat eben auch seinen Text selber geschrieben: "Mit dem Gegenstand der Zeugenvernehmung vertraut gemacht, möchte ich folgende Angaben zum Sachverhalt machen: Am 08.03.1989 um 01:50 Uhr erhielt unser Funkstreifenwagen 05 22 durch den operativen Diensthabenden der VPI Volkspolizei Inspektion Pankow den Einsatzbefehl zu der Telefonzelle am Steinberg zu fahren. Nach zirka 7 Minuten trafen wir an der Telefonzelle ein und ein Bürger erwartete uns bereits. Dieser Bürger berichtete dann, dass er vom Bus aus einen Ballon in der Anlage in der Nähe der Bahnhofstraße in Berlin Blankenburg gesehen hat."

Dagmar Hovestädt: Zwei verschiedene Wahrnehmungen des Geschehens aus den offiziellen Dokumenten, die du in den Stasi-Unterlagen gefunden hast. Gut, das ist als Hörspiel schon von einer Weile mal rausgekommen, das Buch ist im letzten Jahr rausgekommen. Hat es im dazu andere Reaktionen noch gegeben?

Caroline Labusch: Was meinst du?

Dagmar Hovestädt: Letztes Jahr ist dieses große Kino-Epos "Ballon" rausgekommen, diese große Flucht in Thüringen. Und die Geschichte von Winfried Freudenberg ist ja auch eine Ballon-Flucht, aber sie ist eigentlich gar nicht so im kollektiven Gedächtnis. Weil sie nicht erfolgreich war, weil die Familie sich damit auch nicht öffentlich großartig geäußert hat. Und dann ist es kurz vom Mauerfall passiert, ein halbes Jahr vorher, und plötzlich war die Welt so anders, dass da auch niemand mehr richtig nachgeguckt hat. Und jetzt habt ihr fast 30 Jahre später diese Geschichte nochmal ganz tief recherchiert und sie sozusagen quasi auch gelöst. Was ist der Hintergrund, wer waren diese Menschen, was war Winfried Freudenberg eigentlich für ein Mensch? Das kommt in dem Buch wahnsinnig toll raus. Man möchte ihn eigentlich kennenlernen, wenn man das Buch fertig hat. Und da war jetzt die Frage: Hat sich da die Welt ein bisschen für Winfried Freudenberg und seinen Versuch geöffnet?

Caroline Labusch: Ja, es gab natürlich schon relativ viel Interesse auch von Journalisten und Journalistinnen für das Thema. Die wollten aber insbesondere natürlich auch mit Sabine sprechen. Und das war eine ziemliche Herausforderung, weil Sabine ist ja in meinem Buch eine Protagonistin, aber auch ein echter Mensch mit echten Gefühlen und einer echten Trauer, die natürlich auch keine Lust hat hundert Mal zu erzählen wie sie ihren Mann verloren hat, oder wie sie sich dabei gefühlt hat. Und überhaupt war das für sie sehr sehr anstrengend nochmal in diese schweren Situation reinzugehen, das hat sie schon ziemlich mitgenommen. Sie hatte sich dann aber entschieden, dass sie ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht, aber da muss man immer eine Balance finden, dass sie das nicht zu sehr stresst. Und das sie aber auch nicht so rüberkommt, als wenn sie so kein Wort mit der Presse reden möchte.

Dagmar Hovestädt: Gut, super. Ich bin tief eingetaucht nochmal in die ganze Geschichte. Also ich mag das total gerne, sich mit diesen Akten zu beschäftigen und sich vorzustellen - weil am Ende des Tages sind es ja nur Menschen, es sind Menschen-Geschichten - es ist zwar Papier, aber da begegnen sich Menschen, Stasi-Offiziere, ihre Opfer und Menschen, die sich im wie auch immer in der DDR versucht haben durchzuschlagen. Und daran kann man enorm viel ablesen und ich finde es ist in dem Buch super gelungen auch an so einer doch sehr spektakulären und sehr tragischen Flucht zu erinnern, was es mit Menschen anstellt in solchen Situationen. Insofern: Danke für die Zeit und viel Erfolg. Und ich hoffe, dass Archiv kann mal wieder zu Diensten sein, wenn es eine neue Geschichte gibt.

Caroline Labusch: Ja, vielen Dank für das Gespräch.

Maximilian Schönherr: Die Autorin Caroline Labusch als Gast im Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs, im Gespräch mit Dagmar Hovestädt. Ihr Buch heißt "Ich hatte gehofft, wir können fliegen - Die Geschichte einer tragischen Flucht im Frühling 1989". Und nun, wie immer am Ende ein Soundbite aus dem über 25.000 Dokumente umfassenden Audioarchiv des BStU. Wir hören einen Generalleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit, Manfred Hummitzsch. Er kam nach der Wende vor Gericht, wurde dann freigesprochen und starb 2015 in Berlin.

Elke Steinbach: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich als Dokumentarin um die Audio-Überlieferung des MfS und wir hören heute einen Ausschnitt aus einer Delegiertenkonferenz der SED Grundorganisation des Bezirksamtes Leipzig des AfNS, muss man jetzt schon sagen, weil die ist vom 02.12.1989. Und auf dieser Delegiertenkonferenz spricht der langjährige ehemalige Leiter der Bezirksverwaltung Leipzig Manfred Hummitzsch zu Verantwortung und Moral. Der Ton ist insgesamt 187 Minuten lang.

[Manfred Hummitzsch:] Wir haben die Aufgabe mitzuhelfen, viele halten uns dazu nicht mehr für fähig, radikal die Arbeitsweise dieses Organ zu verändern. Heraus aus alten Denkstrukturen und Schemen fällt einem Älteren logischerweise schwerer. Aber ihr könnt uns nicht unterstellen, dass wir uns der Ohrfeige um die Ecke drücken. Sondern das was an guten Erfahrungen, das kann doch nicht 40 Jahre lang nur alles scheiße gewesen sein, dass das was richtig war, alle unsere Ideen und Idealen und das was wir gemacht haben, das wir das retten müssen, dass wir das einbringen müssen für das Neue. Das alles über Bord zu werfen, was uns selbst in diese Lage gebracht hat, was unsere Schuld als ehemaliges MfS anbetrifft, können wir nämlich auch nicht an andere abwälzen. Mehr die Zeit des großen Umbruchs, ist noch eine Zeit, leider, berechtigter und unberechtigter Schuldzuweisungen. Jawoll, wir müssen ehrlich vor den Menschen uns hinstellen und sagen: Das und das war falsch, das haben wir falsch gemacht. Alle müssen wir das. Alle müssen wir das vor unseren Angehörigen, Mitarbeitern, in der Familie und vor den Kindern. Da kommt niemand darum herum. Und trotzdem müssen wir das auch mit Würde tun. Wendehälse, und Gold-Wendehälse und Schreihälse und alles was es gibt. Da eine richtige Position zu finden, dass wir noch angenommen werden. Und eben nicht, wie ich eben gesagt habe, davonlaufen. Wir müssen dieses Amt für nationale Sicherheit, solange man uns da noch mitarbeiten lässt und ihr Vertrauen haben, bezüglich Aufgabenstellung, Struktur und Personalbestand, bis hin zur Öffentlichkeitsarbeit neu profilieren. So wie Genosse Schwanitz das geschrieben hat in diesem offenen Brief, gewissermaßen aus dem Stand, aus der Hüfte heraus. Wir auch. Genossen, wir waren doch genauso wie alle anderen nicht vorbereitet auf solche Entwicklung. Was wir für vorbereitete Dokumente hatten für andere Situationen, das ist Makulatur. Für diese Situation gibt es nicht mal einen Spickzettel. Und Rat- und Sprachlosigkeit und Konzeptionslosigkeit liegt eben darin begründet. Und Sprachlosigkeit im Hause ist ja auch relativ. Es wird ja viel gesprochen. Sehr viel gesprochen. Bis hin, seid mir nicht böse, unsachlich, nicht objektiv, unwissend und auch Gequatsche. Ich nehme das niemandem übel, das schulden wir der Lage. Aber das macht uns die Lösung der Aufgaben nicht leichter, im Gegenteil.

[Outro]

[mysteriöse Musik]

Sprecher: Sie hörten…

Sprecherin: "111 Kilometer Akten"

Sprecher: Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs.