Petra Riemann, Torsten Sasse und BStU-Pressesprecherin Dagmar Hovestädt bei der Aufnahme der Podcast-Folge, Quelle: BStU

Mein Vater, der Stasi-IM

Folge 26 vom 3. Februar 2021

Im Sommer 2013 liest Petra Riemann in der Zeitung: Ihr Vater, der Schauspieler Lutz Riemann, war ein umtriebiger IM der Stasi. Er dementiert das nicht, aber weist all ihre Fragen dazu zurück. Die Tochter begibt sich auf Spurensuche, die sie ins Stasi-Unterlagen-Archiv führt. Zusammen mit ihrem Mann Torsten Sasse schreibt sie darüber ein Buch: "Die Stasi, der König und der Zimmermann – eine Geschichte von Verrat". Hier erzählen die beiden nun von den Auswirkungen dieser Lüge und dem Leben in Ost und West.

[Jingle]

Sprecherin: "111 Kilometer Akten - [Ausschnitt einer Rede von Erich Mielke: ..ist für die Interessen der Arbeiterklasse!] - der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs".

Maximilian Schönherr: Guten Tag meine Damen und Herren, willkommen zur 26. Folge von 111 Kilometer Akten. Grüße von mir Maximilian Schönherr aus Köln.

Dagmar Hovestädt: Und von mir Dagmar Hovestädt aus Berlin. Wir sprechen heute über die Suche nach Antworten und wir sprechen über eine Familiengeschichte, die im Kern auf Lügen basiert. Da ist das Archiv, das Stasi-Unterlagen-Archiv manchmal sogar die einzige Quelle, wenn die Beteiligten ansonsten nicht reden wollen, über das was war. "Die Stasi, der König und der Zimmermann" eine Geschichte von Verrat, das ist das Ergebnis dieser Suche. Der Titel in Buchform. Dahinter steckt die Recherche von Petra Riemann zur Geschichte ihrer Familie.

Maximilian Schönherr: Wobei wir durchaus auf der Suche nach Menschen für diesen Podcast sind, die das Stasi-Archiv genutzt und noch kein Buch darüber geschrieben haben. Melden Sie sich ruhig bei uns bstu.de/podcast. Das ist die Webseite. Auf Twitter sind wir "stasiunterlagenarchiv" [www.twitter.com/bstu_presse] ohne Leerzeichen und ohne Bindestrich und die E-Mail-Adresse ist presse@bstu.bund.de.Aber zurück zum Thema von heute unserer 26. Folge. Es ist eigentlich keine Geschichte des Schweigens in einer thüringischen Familie, denn es ging in der Familie recht munter zu, aber etwas wurde trotzdem totgeschwiegen und die Geschichte dieser Generallüge, die lange nach der friedlichen Revolution 1989 aufflog, hören wir heute. Und du Dagmar hast das Gespräch aufgezeichnet. Wie bist du auf das Thema und die beiden Protagonisten gestoßen?

Dagmar Hovestädt: Petra Riemann und ihrem Mann Torsten Sasse, der an dem Buch auch mitgearbeitet hat und natürlich auch dann bei dem Gespräch jetzt mit dabei ist, die sind im Laufe ihrer Antragsstellung auch mal in der Pressestelle wirklich vorbeigekommen. Das war, ich glaube, 2016 oder 2017. Das war nicht eine ganz so einfache Recherche da diese ganzen Hintergründe aufzudecken und Torsten kannte ich tatsächlich schon aus den 90er Jahren aus meiner journalistischen Zeit in Berlin. Da sind wir uns öfter mal über den Weg gelaufen beim damaligen Sender Freies Berlin und deswegen hat er gedacht, er kann sich auch mal einfach hier persönlich wieder melden und so haben wir uns angefangen über diese Geschichte auszutauschen und hab die Recherche damit auch selber eben bemerkt und das war ja eine ziemlich heftige Geschichte, fand ich.

Maximilian Schönherr: Zu viel wollen wir vorab nicht verraten, aber ich habe wie immer das Gespräch vorgehört. Vielleicht ist es für Sie Zuhörende ganz hilfreich, wenn wir zwei Dinge erklären. Nämlich dieses Meiningen in Thüringen hat eine sehr rege Kulturwelt, jedenfalls wenn ich den Wikipedia-Artikel lese, der ist monströs für eine 20.000 Einwohnerstadt, mit einem vielfältigen Stadttheater und so weiter.

Dagmar Hovestädt: Das ist genau das Theater an dem der Vater von Petra Riemann Engagement hatte. Ich fand das auch interessant, dass in der thüringischen Provinz im kleinen Städtchen Meiningen tatsächlich eine sehr lebendige Kulturszene entstanden ist. Dinge über die man nicht immer so viel erfährt, wenn man die DDR so sehr allgemein in den Blick nimmt.

Maximilian Schönherr: Dort lebte auch ein Roger Nastoll mit seiner Familie, ein DDR-Dichter. Der wird noch wichtig werden. Der bestückt auch das Cover von dem Buch worum es geht, was ich selber auch ein bisschen verwirrend fand, was aber am Schluss unsere Podcasts heute erklärt wird. Ist er dir ein Begriff gewesen?

Dagmar Hovestädt: Nee, ich muss gestehen mir war nicht mal der Vater von Petra Riemann, Lutz Riemann, ein Begriff, weil ich zwar ab und zu mal DDR-Fernsehen auf der Westseite geschaut hatte, aber nicht wirklich sehr intensiv auch in so Geschichten wie Polizeiruf oder so eingestiegen bin.

Maximilian Schönherr: Ja, aber jetzt als Pressesprechern ist er dir natürlich irgendwann mal untergekommen, allein durch den großen Rechercheaufwand, die die betrieben haben.

Dagmar Hovestädt: Ja seit die Geschichte auf dem Radar ist und auch der Auslöser, der in den Nachrichten war, seither ist das natürlich schon bekannt, genau.

Maximilian Schönherr: Sollen wir noch was sagen zu den Medien in Westberlin? Also da gab es damals vor der Wende in Anführungszeichen gab es SFB, RIAS und paar Privatsender und da war der prominenteste unter den subversiven Sendern Radio 100 und Hundert,6, die mussten sich eine Frequenz teilen.

Dagmar Hovestädt: Genau, das ist vielleicht wichtig, weil beide bei dem Gespräch ja ein bisschen ihre Lebensgeschichte erzählen am Anfang, damit man das auch versteht, wie sie sich diesen ganzen Recherchekomplex genähert haben und Torsten war jemand der bei Hundert,6 gearbeitet hat. Auf dieser Frequenz, ein Privatradio, eines von denen, die in den 80er Jahren entstanden sind, klassischer "clash of cultures", Kulturen die aufeinanderprallen. Das ist ein Sender gewesen, der sehr engagiert die DDR als Unterdrückungsstaat verbreitet hat und da immer wieder daran gearbeitet hat, das erklärt Torsten ausführlicher. Und auf der gleichen Frequenz sendete aber dann ab 19 Uhr ein totales Alternativradio. Es ist schön symbolisiert durch das Ende des Radiotages bei Hundert,6 mit der Nationalhymne, die gespielt wurde und mit dem Auftakt ab 19 Uhr von Radio 100 einer Klospülung, die diese Nationalhymne sozusagen in Empfang nahm und damit kann man so diese beiden verschiedenen Kulturen auf der Welle ganz gut beschreiben und auch ein Stück weit das Klima damals in den späten 80ern in Westberlin.

Maximilian Schönherr: Und in welcher Kultur hat Torsten agiert bei Hundert,6? Also bei der Klospülung oder bei der Nationalhymne?

Dagmar Hovestädt: Ich glaube, dass lassen wir ihn einfach am besten im Gespräch selber erklären, weil da kommt er ja jetzt gut drauf.

Maximilian Schönherr: Dann würden wir jetzt direkt starten und, liebe Hörerinnen und Hörer, in ungefähr zehn Minuten geht es dann ins Eingemachte. Vorher hören wir die sehr interessante Biographie und das Kennenlernen der beiden.

[Jingle]

Dagmar Hovestädt: Willkommen Petra Riemann und Torsten Sasse. Wir sehen uns, wie in diesen Zeiten üblich, über ein kleines Video-Konferenz-Tool. Nicht nur sind Sie beide ein Paar, sondern wir sprechen heute auch über eine Familiengeschichte und die Stasi. Das ist eine Geschichte von Vater und Tochter. Von dem Vater der für die Stasi gespitzelt hat und der Tochter, die sich aufmacht diese Geschichte, die unweigerlich auch ihre eigene ist, zu erkunden. Also bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich mich freuen, wenn sie sich jeweils kurz vorstellen. Petra Riemann gern zu erst.

Petra Riemann: Ich bin in Meiningen geboren in Thüringen im Jahre 1968 und bin mit meiner Familie im Jahre 1984 in die Nähe von Berlin gezogen. Es war schwierig in Berlin direkt eine Wohnung zu bekommen, das hat alles für zehn Jahre gedauert bis das überhaupt geklappt hat und durch einen gruseligen Ringtausch sind wir dann in der Nähe von Berlin gelandet. Ich habe 1984 meine Schule noch in Meiningen fertiggemacht, zehnte Klasse Abschluss. Im Jahr 1984 habe ich dann als Filmkopierfacharbeiter im Defa-Kopierwerk gelernt. Kurz vor Abschluss meiner Lehre bekam ich sozusagen eine Stelle oder eine Anfrage, dass ich Filmschnittmeisterassistentin sein könnte im DDR-Fernsehen beim Spielfilm und da habe ich gleich zugeschlagen und dann war ich also seit 1986 Filmschnittmeisterassistentin im DDR-Fernsehen, im Bereich dramatische Kunst, nannte sich das. Und im Jahre 1989 kamen all diese dramatischen Umwälzungen in der DDR und auch im DDR-Fernsehen und, Gott sei Dank, es hat mir ermöglicht zu studieren. Ab 1990 habe ich an der Hochschule für Film und Fernsehen studiert in Potsdam Babelsberg und hab dann mein Diplom gemacht im Jahre 1994 und seitdem bin ich sozusagen freie Filmschnittmeisterin für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und für freie Filmfirmen und auf diese Weise habe ich im Jahre 1999 meinen lieben Mann Torsten Sasse kennengelernt, damals noch Sender Freies Berlin. Er kam mit einem Thema für die Abendschau. Ich weiß auch noch was das war, aber das lasse ich jetzt weg. Ja und seitdem sozusagen habe ich gegen mein damaliges Prinzip von 1999 verstoßen: "Ein Wessi passiert mir nicht", habe ich gesagt und dann passierte mir also 1999 im Herbst zehn Jahre nach dem Mauerfall ein Wessi im Sender Freies Berlin.

Dagmar Hovestädt: Torsten Sasse, der Wessi der passierte. Stellen Sie vielleicht auch gern Ihren Hintergrund noch mal vor.

Torsten Sasse: Torsten Sasse ist das, was man einen ganz stinknormalen Wessi nennt, im Westen aufgewachsen in der Nähe von Hannover und keinerlei Verbindungen, auch keine verwandtschaftlichen zur DDR, aber immer mit einer großen, ich möchte fast sagen, man gestatte mir dieses Wort, Hass auf die Mauer. Ich habe nie an eine Wiedervereinigung gedacht, aber ich wollte schon, dass die Mauer weg ist und die Menschen frei sind, frei reden und reisen können und mit dieser Meinung bin ich dann 1984 nach Berlin gekommen und hatte das Glück drei Jahre nach Aufnahme meines Studiums beim Privatsender "Hundert,6" zu lernen. Ich habe Geschichte studiert und damit habe ich mich einfach nur vorgestellt bei "Hundert,6" der 1987 gerade aus dem Boden gestampft wurde. Der damalige Chefredakteur Georg Gafron, ein Mann der wohl im Kofferraum aus der DDR geflüchtet ist, sagt man, hat mit mir ein paar Worte geredet und hat mich dann sofort eingestellt. Ich weiß nicht warum jedenfalls habe ich die letzten anderthalb Jahre DDR mitbekommen und durfte ganz besondere Nachrichten dort machen. Wir hatten nämlich eine ganz besondere Sprachregelung gefunden. Wir haben nicht gesagt die DDR-Regierung, sondern wenn dann das SED-Regime. Wir haben nicht gesagt Generalsekretär und und und dieser ewig lange Rattenschwanz von Titeln. Erich Honecker haben wir den SED-Führer genannt. Wir haben Dinge gemacht, die die SED furchtbar geärgert hat. Wir haben zum Beispiel den Verkehrsservice für unsere Stadt gefunkt, das heißt, der Stau am Funkturm Charlottenburg war genauso wichtig wie der Schienenersatzverkehr in König Wusterhausen und das hat dazu geführt, einerseits dass ich nach einem halben Jahr Einreiseverbot bekamen in die DDR zum anderen hat es aber auch dazu geführt, dass ich Freya Klier kennengelernt habe, Stephan Krawczyk kennengelernt habe. Wir haben ganz eng zusammen gearbeitet, bis die alle aus der DDR ausgebürgert wurden. Ich hab auch Roland Jahn-

Dagmar Hovestädt: 1988 war das?

Torsten Sasse: Das war 1988 im Januar und ich habe in der Zeit auch ganz eng mit Roland Jahn zusammengearbeitet. Wir hatten da also ein ganzes Netzwerk von Verbindungen aufgebaut über Korrespondenten, die Schreibmaschinen mit in die DDR gebracht haben, nach Ostberlin Videogeräte und vieles mehr. Ja und nach vielen Jahren und vielen Stationen im Journalismus bin ich dann schließlich 1999, wie Sie schon erwähnt, auf meine Frau gestoßen, die die sagte ein Wessi passiert mir nicht, aber wie man sieht ist er dann schließlich ja doch passiert.

Dagmar Hovestädt: Ist er sehr grundsätzlich passiert der Wessi. Unser Gespräch ist ja eines, das sich mit der Geschichte über die Nutzung des Archivs, also das Stasi-Unterlagen-Archiv beschäftigen wird, aber die Geschichte beginnt ja nicht wirklich hier in diesem Archiv und sie ist mittlerweile auch von Petra Riemann unter Mitarbeit von Torsten Sasse in einem Buch mit dem Titel "Die Stasi, der König und der Zimmermann" in einer literarischen Form zusammengefasst worden, darüber sprechen wir ausführlich, über das was in dem Buch steht und in dem Buch hat Torsten Sasse eine bestimmte Rolle und wenn man jetzt die Lebensgeschichte so ein bisschen kennt, sehr grob kennengelernt hat, dann kann man jetzt auch verstehen, warum er dort der Imperialist genannt wird. Das ist aber liebevoll gemeint Petra Riemann richtig?

Torsten Sasse: Das ist ein Kosename.

Petra Riemann: Das ist ein Kosename, ja.

Torsten Sasse: Aber der ist wirklich so gefallen, das war sehr süß. Ich stand eines Tages in der Küche und ich erzählte ihr wieder über meine Nachrichten für Hundert,6 und seitdem hieß ich dann mehrere Wochen lang nur noch "Mein Imperialist", das war sehr nett, aber ich habe es ich habe es liebevoll empfunden.

Petra Riemann: Es war auch so gemeint. Es war so gemeint.

Dagmar Hovestädt: Ich würde sagen, es ist auch nicht so ganz von der Hand zu weisen 80er Jahre Westberlin Hundert,6, das war eine klare Größe, so viel ist auch offenkundig, wir haben das alles erlebt, aber wer das gar nicht kennt, der weiß schon dass natürlich im kalten Krieg die Zuordnung von wer wo stand stand sehr viel klarer war und ich sag mal der DDR-Sprachgebrauch für Hundert,6 war sicherlich nicht weit weg von imperialistischen Radio, insofern ist das ist das ist es auch ein Zeichen, dass die Zeitenwende passiert ist und man das das heute eher als beziehungsmäßigen Kosenamen verwendet.

Petra Riemann: Es hatte auch auf jeden Fall damit zu tun, dass ich zwar offen war für einen Wessi wie Torsten, das steht ja auch alles in meinem Buch, wie es überhaupt dazu kam und was so meine Erfahrungen bis dahin mit Wessis waren. Ich wusste ja 1999, als ich Torsten kennenlernte, habe ich kurz vorher erfahren von meinem Vater in dem er mir diesen Zettel rübergeschoben hat, dass er für die HV A gearbeitet hat.

Dagmar Hovestädt: Also für die Auslandsspionage der Stasi.

Petra Riemann: Für die Auslandsspionage-Abteilung, das wusste ich also. Es war aber eine Information, die ich für mich behalten musste und nun treffe ich also auf einen solchen, ja, DDR-Hasser und wir beide hatten immer die Diskussion, dass also mein Vater, also davon war ich überzeugt, ja, wenn er für die HV A gearbeitet hat, war dass auf jeden Fall nicht die Stasi, die diese Schmierfinken, ja, die immer alle da also den Nachbarn bespitzeln und alles aufschreiben und wenn irgendwo ein West-Auto vor der Tür steht, dann ruft gleich einer bei der Polizei oder besser bei der Stasi an und sagt, "Die Nachbarn sowieso haben schon wieder Westbesuch", und so weiter und dann bekam vielleicht der Nachbar 5 Mark geschenkt, weil er so ordentlich staatsbürgerlich das gemeldet hat, das da der Nachbar wieder Westbesuch hat. Ich habe ja gegen dieses Versprechen, was ich meinem Vater gegeben habe verstoßen. 2001 war meine Lebenssituation mit meiner Familie so, dass ich keinen anderen Weg mehr wusste, als meinen Mann denjenigen den ich liebe, einzuweihen in diese Information, die ich da hatte und ja wir hatten schon bis dahin und seitdem immer Diskussionen darüber, dass ich zu Torsten gesagt habe mein Vater hat für die HV A gearbeitet und das ist die Auslandsspionage und das ist etwas, was alle Staaten haben, das kann nichts schlimmes sein.

Dagmar Hovestädt: Es passt eigentlich ganz gut, dass Sie jetzt mit dem Jahr '99 anfangen, weil ich habe schon überlegt, wo beginnt diese Geschichte eigentlich und es ist gar nicht so einfach. Das Jahr 1999, das Jahr in dem Ihr Vater Ihnen einen Zettel gibt, auf dem man merkwürdigerweise per Zettel kommuniziert und sagt ich war bei der HV A, aber das darfst du niemandem verraten und das verschwindet wieder so als Episode, das ist ja schon auch irgendwo ein Anfang oder ist es das Jahr 2013 oder es ist eigentlich auch sehr viel früher und in dem Buch spielen Sie ja selber auch ein Stück weit immer mit diesen verschiedenen Episoden, die wirklich große Schritte sind diese Geschichte auf den Tisch zu packen und vielleicht beginnen wir dann auch mit diesem zweiten Datum also '99, die Offenbarung auf einem kleinen Zettel, der wieder verschwindet, das Schweigen darüber bis auf das kleine ausbrechen über Torsten Sasse und dann 2013 eine größere Offenbarung, die das alles wieder weit aufreißt. Was ist 2013 passiert?

Petra Riemann: Das Jahr 2013 ist das Jahr der Bundestagswahl gewesen. Peer Steinbrück, mein Onkel, der Cousin meiner Mutter, hat sich beworben für das Amt des Bundeskanzlers und war der Kandidat der SPD und urplötzlich, ich komme nachmittags nach Hause und das Telefon klingelt plötzlich und ich gehe daran und es ist meine Schwiegermutter, die mir per Telefon sagt, dass sie, ich bringe das jetzt in Kurzform, die mir sagt, dass sie gelesen hat in der Zeitung, dass Peer Steinbrück von meinem Vater bespitzelt worden sei und er sei der IM mit dem Decknamen "Richard König", das hätte sie jetzt hier in der Zeitung gelesen und das sei ja, das sei ja also unglaublich und so weiter und das fand ich auch. Also das hat mich zutiefst getroffen, muss ich sagen, obwohl ich es wusste, hat mich diese Nachricht zutiefst getroffen, weil es ja etwas war- Wir haben sofort im Internet nachgeguckt und tatsächlich da stand das alles drin. Ein großer Artikel und da stand auch drin "Lutz Riemann gibt Stasi-Tätigkeit" zu und es war für mich wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil ich hab das ja die ganze Zeit mit mir herumgetragen und wusste eigentlich ja darüber redet man doch gar nicht und das ist doch etwa- Wie kommt denn jetzt das?

Torsten Sasse: Du hast mit dir herum getragen, dass er für die Auslandsspionage tätig war, das war deine Annahme und das war sozusagen ein edler James blond und damit warst du zufrieden, aber dass er dann doch zu den Schnüfflern gehörte, die sogar die eigenen Verwandten ausspionieren, das war dann schon noch mal eine andere Qualität.

Petra Riemann: Das war eine andere Qualität, genau. Dass ich aber die Akten eingesehen habe oder dass ich bereit war überhaupt, sag ich mal, meine eigene Stasis-Akte zu beantragen, das war schon im Jahre 2012. Da haben Torsten und ich, wir waren ja nach einer längeren Episode, wo wir in München lebten, waren wir 2012 wieder in Berlin angekommen und ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir haben uns zu so einer Führung im Archiv angemeldet und als wir das hinter uns hatten, war ich doch ziemlich bewegt, was es da alles gab, diese Ablagen und was ist da so für verschiedene Dinge gab und da habe ich den Antrag gestellt direkt da in dem Foyer irgendwie, habe ich mir so ein Antrag geben lassen und habe also einen Antrag auf Einsicht in meine Akten, wenn es da überhaupt welche gibt, gestellt. Ja und dann kam aber das Jahr 2013 wo sozusagen durch diesen Vorfall, dass also Herr Steinbrück da offensichtlich- Wie nennt man das? Da mal was hinterfragt wurde, weil er offensichtlich zu intensiv gesagt hatte, dass er immer seine Ostverwandtschaft zu noch DDR-Zeiten, Kalten Kriegs- und Mauerzeiten hat er seine Ostverwandtschaft in Thüringen besucht und irgendwie hat dann wer gebohrt und sie haben tatsächlich das zu Tage gefördert. Was der große schock dabei war, ist eben gar nicht das in den Akten, also in der Stasi-Akte, die Peer Steinbrück dann veröffentlichen musste seine eigene-

Dagmar Hovestädt: Ich kann nicht gut an diese Episode erinnern, da war ich schon Pressesprechern hier im Stasi-Unterlagen-Archiv und seine Akte hört sich an als hätte es wirklich eine Akte zu Peer Steinbrück gegeben. Meiner Erinnerung nach waren das um die 35 Seiten, die ein bisschen verteilt Informationen zu ihm beinhalteten, aber nichts wo man jetzt sagen könnte, dass man ihn da in irgendeiner Nähe von irgendwas rücken konnte. Er war klar dort jemand der beobachtet wurde durch Ihren Vater, aber auch durch andere und tauchte da einfach nur am Rande in diesen Akten jeweils auf.

Petra Riemann: Das stimmt.

Torsten Sasse: Also es war ja so, dass muss man ganz klar sagen, wir haben ja dann auch ein Interview mit Peer Steinbrück führen können. Es war so, dass die Welt nach Meinung von Peer Steinbrück und, ich glaube, dass kann man auch objektiv so sagen, Einfluss nehmen wollte auf die Wahl und hat sogar versucht, wenn man das genau ließt Peer Steinbrück eine Nähe zur Stasi zu unterstellen sogar zum sowjetischen Geheimdienst und man hat versucht ihn sozusagen als einen als einen IM in spe zu etablieren. Also einer den muss man sich merken der, den können wir vielleicht mal, den können wir vielleicht mal gebrauchen und der könnte vielleicht sogar mal auf unsere Seite gezogen werden. Das ging alles aus dem Tonbandberichten nicht hervor, die "Richard König" abgegeben hat bei der Stasi. Erstaunlicherweise ist keiner dieser Berichte von "Richard König" selber gezeichnet, was diese speziellen Berichte über Peer Steinbrück betrifft. Möglicherweise, das ist Spekulation, hat man sogar die Wohnung belauscht in Meiningen damals, hat die Gespräche abgehört.

Dagmar Hovestädt: Als der Westbesuch da war? Als Peer Steinbrück, als der Familienbesuche aus dem Westen vor Ort war in der Wohnung der Riemannns?

Torsten Sasse: Korrekt, der war in den 70er Jahren ja zu Besuch bei seiner Familie. Er war einfach neugierig auf seine Verwandtschaft in der DDR. Peer Steinbrück, damals 28 Jahre alt, als da mit seinem VW Käfer in Meiningen plötzlich vor der Tür stand, offiziell eingeladen natürlich. Und Steinbrück war damals ein ganz kleines Licht, der hatte verschiedene Verträge und man konnte ahnen, dass aus dem mal was politisch auch etwas werden würde, aber die Stasi hat ja immer weitergedacht und hat wahrscheinlich diese Berichte von Lutz Riemann alias "Richard König" gerne entgegengenommen.

Dagmar Hovestädt: Das heißt also, sagen wir mal im Wahlkampf wird eine Recherche im Stasi-Unterlagen-Archiv auf eine bestimmte Art und Weise in die Schlagzeilen gebracht, aber für euch beide war das ja ein hoch familiäres Drama. Hat es Sie, Torsten Sasse, eigentlich überrascht, dass Lutz Riemann, der HV A Mitarbeiter eben doch sehr viel näher auch an der Spitzelei im familiären Umfeld in allem was da ist, tätig war?

Torsten Sasse: Wenn ich ganz ehrlich bin, hat es mich nicht wirklich überrascht, obwohl ich zu der damaligen Zeit noch keine wirklichen Hinweise hatte, aber es hat mich deshalb nicht überrascht, weil ich mir denke, man wird nicht gleich von null auf hundert ein James Bond. Da liegen einfach bestimmte Phasen dazwischen. Ich denke auch ein Stasi-Mitarbeiter muss sich bewähren.

Dagmar Hovestädt: Und Lutz Riemann, das muss man vielleicht auch noch mal sagen, das haben wir noch gar nicht erzählt, ist in dem Sinne ja im Hauptberuf erstmal Schauspieler und nicht hauptberuflicher Agent der HV A.

Torsten Sasse: Das ist richtig. Er war ursprünglich Schiffbauer, das war ein richtiger handwerklicher Beruf, so wie das ja in der DDR auch gewünscht war, dass man zur Arbeiterklasse gehörte und auch die Arbeiterklasse sollte kulturell natürlich dann sehr fruchtbar sein. Das ist auch aus Lutz Riemann auch geworden. Er ist sehr schnell vom Arbeitertheater hin zur Schauspielausbildung an der Schauspielschule gekommen und hat dann dieses wunderbare Engagement in Meiningen bekommen, war also durchaus schon ein anerkannter Schauspieler mit anerkannten Rollen und ja dieses Doppelspiel, diese Doppeldeutigkeit in seinem Privatleben und Bühne die hat er dann im politischen Bereich auch weitergespielt. Ja, das ist richtig.

Dagmar Hovestädt: Petra Riemann, der politische Skandal oder der organisierte Skandal, es ist ja dann dazu gar nicht gekommen in dem Sinne, führt aber für Sie zu dem Entschluss die spurensuche in Richtung Vater zu beginnen. Der persönliche Aktenantrag läuft noch, zu dem was über Petra Riemann von der Stasi erfasst worden ist und wann überlegen Sie sich, dass Sie tatsächlich auch in die Unterlagen zu Ihrem Vater schauen wollen?

Petra Riemann: Ja, also was hat mich dazu bewogen da rein zu gucken? Also einmal war es eben dieser Auszug dieser paar Blätterchen über Peer Steinbrück, was da drin stand im Internet bzw. auf seiner Homepage veröffentlicht, das fand ich sehr interessant. Da kam ja auch "Richard König" vor, also Bericht "Richard König", und welche die IMs denn da so auf Peer Steinbrück angesetzt waren. Es standen ja die Namen da. Aber was das wirklich Verstörende eben war oder was den Stachel ausgemacht hat, den ich plötzlich im Fleisch hatte, ziemlich heftig, war mein Vater hat gesagt, dass er eben in Absprache mit seiner Frau, seinem Führungsoffizier klar gemacht hat, dass er Peer Steinbrück nicht bespitzeln würde, weil es eben Familie ist. Trotzdem waren ja da ganz viele Auskunftsberichte auf Grundlage von Auskunft von "Richard König" zu lesen über Peer Steinbrück. Diese Akte, diese paar Blätterchen, die ich da gelesen habe Peer Steinbrück und diese Auskunftsberichte die offensichtlich von Führungsoffizier oder eben von anderen Leuten. Entweder hat man uns abgehört in Meiningen oder eben mein Vater hat ja eben dann doch vielleicht als IM irgendwo dann Bericht erstattet, kann ja sein. Irgendwie muss das jedenfalls dahin gekommen seien. Und das was mich schockiert hat, war dass er gesagt hat, er hätte das nicht gemacht. Er hätte Peer Steinbrück nicht bespitzelt, aber er hat nicht gesagt, dass er die Künstler in Meiningen bespitzelt hat, das war eine Aussage der Welt am Sonntag und überhaupt der Welt.

Torsten Sasse: Er hat nicht gesagt, dass er sie nicht bespitzelt hat.

Petra Riemann: Dass er sie nicht bespitzelt hat und das hat er nicht zurückgenommen, da hat er keinen Einwand gehabt, dass er das nicht gemacht hat oder dass er das getan hat.

Dagmar Hovestädt: Und dann wollten Sie selber wissen, was eigentlich Sache war und deswegen haben Sie gedacht es ist hilffreich?

Petra Riemann: Ab da wollte ich wissen, als ich das las, fielen mir fielen mir plötzlich so viele Namen wieder ein aus meiner Kindheit. Unter anderem eben Roger Nastoll, die Familien Nastoll und ich habe mich sofort eigentlich hingesetzt und habe versucht Kontakt herzustellen zu den Kindern von Roger Nastoll. Ich wusste, Roger Nastoll war ja durch einen Autounfall 1990 ums Leben gekommen, aber die Kinder waren in Berlin und ich habe versucht Kontakt aufzunehmen. Es ist mir auch gelungen mit dem ältesten Sohn, mit dem Thomas Nastoll, der mich sofort erkannt hat. Der hat noch am selben Abend unseres Gespräches in die Akten geguckt, die er hatte von seinem Vater. Da hat er ganz viele Berichte von IM "Richard König" gefunden und na ja und dann haben wir uns verabredet und ja und ab da ging das los. Da wollte ich wissen: Was ist denn da noch? Wer ist denn hier noch betroffen? 2012 habe ich meine Akte beantragt. 2014 kam da ein kleines Päckchen an, das waren vier Seiten. Da stand gar nicht viel drin. Das war alles vernichtet. Ich habe hier mit einem netten Kollegen vom Archiv gesprochen. Ich habe den Namen jetzt nicht mehr im Kopf, aber der war sehr nett, ich habe den auch angerufen und habe gefragt, weil da so viel Sachen aufgeführt waren, wo Dinge offensichtlich hinterlegt wurden in irgendwelchen Büchern und wer da wo was bespitzelt hat. Ich war ja mal auch Leistungssportlerinnen und da wurden so Sachen aufgeführt und das hat mich interessiert. Ich dachte, "Okay warum gibt es denn diese tollen Bücher nicht mehr, wo das alles drin steht?", und dann sagte er zu mir, "Nein, das ist leider Gottes alles vernichtet und von Ihnen ist hier nur das übrig und ich weiß ja was wissen Tochter Sie sind", das wusste er, "das weiß ich ja und hier ist nichts mehr übrig."

Torsten Sasse: Darum muss man auch sagen, dass man ohne die Akte von Thomas Nastoll über seinen Vater hätten da gar keine weiteren großen Recherchen mehr angestellt werden können ohne diese Akten von Thomas Nastoll wären da keine Informationen mehr gekommen und der hat uns diese Akten zur Verfügung gestellt und soweit wir wussten und ich glaube, das ist auch korrekt so, kann wer einmal eine Akte beantragt in dem Fall Thomas Nastoll, die seines Vaters, der kann auch damit machen, was er will, ist das richtig?

Dagmar Hovestädt: Ja, also der Sohn, hat es ja nachgewiesen, dass er der Sohn ist. Der Vater ist verstorben 1990. Mittlerweile ist das über 30 Jahre her und er hat als Angehörige eines Verstorbenen das Recht in die Unterlagen zu schauen um auch das Schicksal seines Vaters aufzuklären und das kommt in dem Buch von Petra Riemann mit Mitarbeit von Torsten Sasse ja häufig zur Sprache, was für eine tragische Geschichte das Leben von Roger Nastoll gewesen ist. Nicht zuletzt und vor allem weil die Stasi sich im Hintergrund massiv in seiner Lebensentscheidung eingemischt hat und da ist es für seinen Sohn besonders wichtig herauszufinden, wie das Leben von seinem Vater verlaufen ist und es hätte vielleicht auch anders verlaufen können, wenn die Stasi ihn nicht so auf dem Kieker gehabt hätte. Er im Grunde genommen verwaltet ja die Privatsphäre seines Vaters in dem er den Zugang zu den Akten geschaffen hat und kann dann entscheiden mit wem er die Akten teilt oder nicht. Das Recht auf Zugang hat was mit Privatsphäre und mit dem Recht auf private Daten zu tun. Petra Riemann, Torsten Sasse, sie können jedem Zugang zu den Akten gewähren, die ihren Namen enthalten, sofern Sie zuerst da reingeguckt haben. Sie haben die Hoheit über ihre eigenen Daten und in dem Sinne hat der Sohn die Hoheit über die Daten des verstorbenen Vaters. Die Erinnerung an die Künstlerfreunde des eigenen Vaters von Petra Riemann wird quasi zum Auslöser ihn zu kontaktieren, der hat Akten und dann wird man selber ein bisschen neugieriger, erfährt von der Möglichkeit natürlich auch als Dokumentarfilmer/ Journalist Unterlagen zu IM und ihrer Wirkungsweise einzusehen um zu verstehen, wie die Stasi damals gewirkt hat. Wann kommt noch mal der Antrag zum Vater? Sie haben ja beide diesen Antragsprozess mit begleitet.

Petra Riemann: Das war 2015. Da haben wir dann den Antrag, so einen Forschungsantrag gestellt bei der Recherche für dieses Buch. Ja, also da kamen dann auch noch mal einiges ans Licht.

Torsten Sasse: Auch bestimmte Schwierigkeiten kamen ans Licht, denn Petra hatte einmal durch ihr gutes Gedächtnis, aber auch durch diese Insider-Kenntnisse, die sie auch hatte – was, glaube ich, nicht so häufig ist, dass jemand solche Insider-Kenntnisse hat – die Schwierigkeit aufgebracht, auch bei der Stasi-Unterlagen-Behörde, dass man gezweifelt hat, ob man ihr wirklich alles an Unterlagen geben kann. Denn sie hat an einer Stelle im Buch so schön geschrieben: An diesen und jenen Stellen konnte ich durch die dicken schwarzen Balken hindurchgucken. Und das ist ja eigentlich nicht vorgesehen. Das ist ja mit Absicht geschwärzt, damit die Interessen Dritter geschützt sind. Für sie waren diese schwarzen Balken zwar da, aber sie hat die Besuche dieser Leute noch in Erinnerung! Sie hat Besuche von Opfern bei sich Zuhause in Erinnerung. Sie kann sich an Gesichter und Stimmen erinnern. Und das war natürlich dann, denke ich, auch für die Unterlagen-Behörde ein großes Problem. Was können wir ihr geben und was nicht? Da sagen wir auch ganz ehrlich: Da haben wir uns so manches Mal auf die Zähne gebissen und haben gesagt dieses oder jene Unterlage hätten wir auch noch gerne gehabt. Die haben wir nicht gekriegt.

Dagmar Hovestädt: Das kann ich mir gut vorstellen, weil die Kollegen, die in dem Bereich Auskunft arbeiten, müssen immer abwägen zwischen der Privatsphäre Dritter und dem Recht des Antragstellers auf Aktenzugang. Und dann wird es besonders kompliziert, wenn man selber einen hohen Kenntnisstand des sozialen Netzwerks der Person mitbringt. Man kann sagen, es ist einerseits absurd, Namen zu schwärzen wo Petra Riemann genau weiß: Das war doch der Regisseur meines Vaters von dem Theaterstück, wo wir alle diese große Party im Haus gefeiert haben, das muss man nicht- - das weiß ich noch! Aber gleichzeitig können wir das ja nicht überprüfen und sind dann, so sehr wir Servicedienstleister für den Antragsteller sind, auch immer Anwalt aller Dritten, die da auftauchen, und schwärzen die dann. Obwohl es vielleicht dann auch ein bisschen absurd wirkt, weil man selber trotzdem weiß [Torsten Sasse brummt zustimmend], wer es war. Manchmal ist das so, wenn es eine verwandtschaftliche Beziehung ist. Das war der Bruder, die Schwester, der Onkel – natürlich weiß ich, wer mein Onkel damals war. Und trotzdem kann da was geschwärzt sein, weil wir – selbst, wenn es so offenkundig ist wie eine verwandtschaftliche Beziehung – immer sagen: trotzdem müssen wir dessen Privatsphäre schützen. Das muss rechtlich klar sein. Ändert nichts an der Erinnerung und dem Wissen, das man hat und das man natürlich auch so beschreiben kann, auch wenn das in der Akte nicht zu lesen ist, ne.

Torsten Sasse: Insofern waren wir dann trotzdem in einer sehr interessanten Situation. Nämlich durch die vielen, vielen Akten von Tom Nastoll Hatten wir viele Akten doppelt. Und die Akten, die wir von der Stasi-Unterlagen-Behörde bekommen haben, waren dann geschwärzt. Diejenigen, die Tom Nastoll Uns gegeben hat, waren an [betont: den entscheidenden] Stellen nicht geschwärzt, sodass wir dann natürlich eins und eins zusammenzählen konnten und konnten auf diese Weise eine ganz umfassende Geschichte erzählen.Übrigens: In dem Zusammenhang gab es auch die lustige Situation, dass Lutz Riemann alias "Richard König" manchmal in doppelter Funktion in den Akten genannt wurde. Er war nämlich einmal in seiner Funktion als IM "Richard König", zum Beispiel in der Gruppe der Künstler des Podiums Suhl und hat über diese Künstler berichtet. Und andererseits wusste er vermutlich nicht, dass gleichzeitig ein weiterer Spitzel auch in dieser Gruppe saß, dass dann wiederum über seine Anwesenheit, nämlich die Anwesenheit von Lutz Riemann berichtet hat. So war er also zweimal in diesen Akten erwähnt, einmal als Täter und einmal als Opfer. Da er aber Täter war, entlarvt, ganz ohne Zweifel, gab es seitens der Stasi-Unterlagen-Behörde auch kein Problem, uns diese Akten zu geben, denn Täter ist Täter – auch, wenn er als Opfer sitzt, weil er zufälliger Weise von einem Kollegen bespitzelt worden ist.

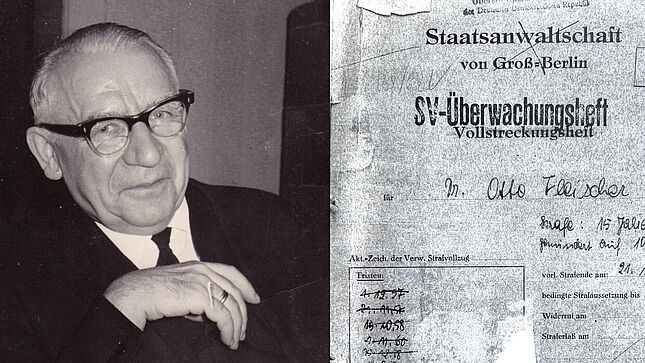

Dagmar Hovestädt: Petra Riemann, kann man – oder, können Sie das kurz beschreiben, wie die IM-Karriere, wenn man das so nennen möchte, von Lutz Riemann aussieht? Warum er sich "Richard König" nennt als IM? Kann man das rausfinden? Wann beginnt er? Und wie lange arbeitet er? Was sagen die Akten über das, was er da getan hat als IM?

Petra Riemann: Da gibt es also eine Karteikarte, die ist da gestempelt mit einem Datum. Also irgendeine Registriernummer und ein Datum, wohl beginnend im Jahre 1962 in Berlin, also in Potsdam. Da war er also in Potsdam für die Stasi tätig, ganz offensichtlich als junger Student an der Schauspielschule und war damals offensichtlich schon für die Stasi in Potsdam irgendwie unterwegs. Und dann sagt diese Akte, dass er, als er dann Schauspieler am Meininger Theater ist, diese Zusammenarbeit mit der Stasi wieder aufgenommen wird und er dort unten in Meiningen, im Raum Thüringen, aktiv, ganz aktiv Künstler im Thüringer Raum ausspioniert hat. Die Akten, die ich gelesen habe, da finde ich schon, dass die sehr weit das, was er getan hat, für mich sehr erschreckend war. Unter anderem habe ich in diesem Lesesaal in der Stasi-Unterlagen-Behörde eine Akte gefunden, ein Blatt gefunden, wo ich lesen musste, dass also mein Vater – also IM "Richard König" – den Auftrag hatte, einen Schlüsselabdruck zu machen vom Schlüssel der Wohnung der Familie Nastoll. Und er das nur an dem Tag nicht konnte, weil also irgendeine Situation entstanden war, die ihn wohl dekonspiriert hätte, wenn er da irgendwie tätig geworden wäre. Da man ein paar Seiten weiter lesen kann, dass es der Stasi dann doch gelungen ist, da irgendwann einzusteigen, in diese Wohnung da reinzukommen; muss es also irgendwann gelungen sein, diesen Schlüsselabdruck zu machen.Also all solche Dinge, die ich da lese, und, dass wenn ich mich so als Kind erinnere, wo ich immer dachte, wenn dann mein Vater mal wieder Zuhause war, war er dann doch sehr viel unterwegs, auch in Meiningen. Und für mich waren die Dinge, die ich in den Akten gelesen habe, die ja auch richtig mit Datum angegeben sind, also weiß ich jetzt nicht, irgendwie ein sommerliches Datum, ein 21. Juni 1975 benennt mein Vater, wo Familie Nastoll uns also besucht hat. Und ich hab so lebhafte Erinnerungen eben da dran! Also auch heute noch und damals eben. Und so etwas privates aufzuschreiben, was da gesagt worden ist, und das dann da wiederzufinden und sich auch zu brüsten damit, dass man ganz offensichtlich mit der Aktion, dass die Leute, dass Familie Nastoll privat – also vermeintlich privat – bei uns Zuhause ist. Das Vertrauensverhältnis zu Roger Nastoll jetzt gestärkt hat, bedeutet ja eigentlich, dass er einen besonderen Zugang hat. Er hat jetzt ein Vertrauensverhältnis zu seinem Opfer aufgebaut, um ihn noch besser aushorchen zu können. Auszuheben, alles Mögliche eben, was Roger Nastoll ihm anvertraut, was auch Hannelore Nastoll ihm anvertraut, dann an die Stasi weiterzuberichten.

Dagmar Hovestädt: In dem Buch wird das ja auch durchaus dann wortwörtlich zitiert, was in den Akten steht. Vielleicht können wir einfach mal so eine Passage lesen, wo also das Freundschaftsverhältnis sozusagen ein bisschen verfestigt und wie sich das dann in den Stasi-Unterlagen widerspiegelt, so wie das Ihr Vater damals seinem Führungsoffizier berichtet hat.

Torsten Sasse: Das Fundament ist gelegt. Bald ist Roger Nastoll auch bei "Richard König" zu Besuch. Nastoll, meldet "Richard König" seinem Führungsoffizier, Zitat: "ließ sich von meiner Familie, die anwesend war, zum Mittagessen einladen und will auch beeindrucken in Bezug auf meine Legende. Ich holte dann die Platte von W. Biermann raus und zeigte sie Nastoll. N. war entzückt und bat mich, sie ihm vorzuspielen, was auch geschah. Dabei erzählte mit N. ungefragt, dass er Biermann persönlich kennengelernt habe und zwar in Jena. Biermann sei dort aufgetreten und anschließend habe man sich kennenglernt und zusammen diskutiert. Biermann habe ihn noch zweimal besucht, dann aber von sich aus die Kontakte erstmal unterbrochen mit der Begründung, es wäre für beide zu gefährlich, wenn sie sich öfter treffen würden. Gegen 17:00 Uhr habe N." – das ist jetzt wörtlich falsch geschrieben, aber ich lese es nochmal. Es ist falsch geschrieben, deswegen habe ich jetzt gestockt – "Gegen 17:00 Uhr habe N. dann zur Bahn gebracht. Seine Gedichte, die er mir vor einiger Zeit gegeben hatte, habe ich in unser Programm mit eingebaut. Ich erklärte ihm noch, dass ich noch mit dem Bezirk reden werde wegen der Bezahlung."

Dagmar Hovestädt: Petra Riemann, ich kann mir das vorstellen oder auch nur schwer vorstellen. Man liest davon etliche, ich weiß gar nicht, hunderte, dutzende Berichte dieser Art und man erkennt darin einen IM. Und plötzlich weiß man dann aber auch, dieser IM ist eigentlich mein Vater. Das war ja ein längerer Prozess. Wie geht man damit um? Was bedeutet das dann eigentlich für das Tochter sein und für das eigene familiäre Erleben?

Petra Riemann: Das ist schwer.

Dagmar Hovestädt: Mhmh.

Petra Riemann: Was habe ich mich gefragt? Ich habe mich gefragt – nachdem ich gerade solche Passagen gelesen habe in den Akten – wie so sehr persönliche Dinge der Stasi berichtet werden, habe ich natürlich mir die Frage gestellt, welche Aufgabe oder welche Rolle wir als Familie hatten. Ganz ehrlich habe ich mich ziemlich verraten gefühlt. Zu lesen, dass wir als Kinder, als Familie benutzt worden sind – unwissentlich natürlich. Dass solche Dinge stattfinden und welchen Stellenwert nimmt für einen solchen Menschen wie meinen Vater, der ganz offensichtlich zwei Seelen in seiner Brust hat – mindestens zwei Seelen – welche Rolle spielt da Familie für ihn? Leider Gottes habe ich ja auch 1999 erfahren müssen, dass es da eine parallele Familie gab. Die sich mir auch auftat, nachdem mein Vater mir offenbart hat, dass er für die HV A gearbeitet hat. Kurze Zeit später knallte diese parallele Familie in mein Leben. In der Form, dass sozusagen meine Halbschwester mich eines Tages oder eines Abends anrief. Und natürlich habe ich mit meinen Eltern darüber gesprochen. Ich hatte auf einmal ziemlich viele Fragen.Mein Vater hat mir das so erklärt, dass das eigentlich sozusagen von der Stasi etwas Gewolltes gewesen wäre. Sozusagen das Paar, diese Frau mit der er da jahrelang zusammen war, da wäre eigentlich ein Einsatz dann demnächst im Westen irgendwie geplant gewesen. Ich war komplett schockiert! Mein Leben, muss ich sagen, ist 1999 doch ziemlich aus den Fugen geraten und in den nachfolgenden Jahren auch. Weil eben sich Menschen bei mir meldeten, von denen ich vorher noch nichts gehört hatte, wie also meine Halbschwester, und mit der ich mich dann auch irgendwann getroffen habe. Und dann, als ich das hinter mir hatte, hatte ich auch den Wunsch, diese Frau kennenzulernen. Also die parallele Familie kennenzulernen und zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Das war für mich sehr wichtig und ich kann nur sagen, dass das Verhältnis zu meinem Vater- - Ich habe versucht, mit ihm darüber zu reden. Was da alles vorgefallen ist, um das zu verstehen. Was da passiert ist, warum er das gemacht hat. Er hat es leider nicht zugelassen, dass ich mit ihm rede. Ich habe es persönlich mit Anrufen probiert, ich habe als letztes ihm einen Brief geschrieben, wo ich ihn gebeten habe, mir auf meine Fragen – natürlich auch nun in Vorbereitung auf mein Buch – mir Fragen zu beantworten. Und er hat mir einen Brief zurückgeschrieben, der wirklich an Kälte und an Verachtung für mich, mit dem was ich da mit mir rumtrage, also nicht zu überbieten ist. Ich habe meinen Freunden diesen Brief gezeigt und die haben alle so ziemlich mit ähnlichen Reaktionen zum Ausdruck gebracht, was sie davon halten. Nämlich, dass das alles einem Fernsehfilm entsprungen sein muss und nichts menschliches mehr hat. Und ich kann auch nur sagen, also dieser Brief war nicht mit Anrede an die Tochter, also an mich, also mit Petra; sondern mein Vater sprach mich an mit Frau Riemann. An Frau Riemann, dieser Brief. Und unterzeichnete dann mit Lutz Riemann. Und alles, was in diesem Brief stand war, wie gesagt, sehr unmenschlich. Kann man fast sagen.

Dagmar Hovestädt: Das heißt, im Grunde genommen, er hat sich selber der Auseinandersetzung verweigert, hat es Ihnen auch eher zum Vorwurf gemacht.

Petra Riemann: Ja.

Dagmar Hovestädt: Dass Sie versuchen, Antworten zu finden mit Hilfe der Akten und überhaupt an diesen Komplex heranzugehen. Und im Grunde genommen ist das Schweigen zwischen Ihnen beiden bis heute andauernd.

Petra Riemann: Also, er hat sogar, sag ich mal, den Spieß umgedreht. Wenn ich empfinde, nachdem ich die Akten gelesen habe, dass er Verrat begangen hat – dreht er den Spieß um und meint, ich habe Verrat begangen, indem ich es meinem Mann erzählt habe. Und dass ich es natürlich heutzutage wage, in diesen Akten Antworten zu finden und man bekommt sie ja auch. Ich hätte nur gerne eben gewusst, was er dazu zu sagen hat. Ob er vielleicht in irgendeiner Form bereut, ob es ihm bewusst ist, was er anderen Menschen angetan hat.Denn die Berichte, die er zum Beispiel über Roger Nastoll geschrieben hat, sind dann ausgewertet worden von seinem Führungsoffizier und der Führungsebene der Staatssicherheit mit dem Ergebnis, dass man Roger Nastoll überhaupt nichts nachweisen kann. Also, er ist überhaupt nicht der Staatsfeind, das negative Element, zu dem man ihn macht. Mit mehreren operativen Personenkontrollen und Überwachungen, die man da angestellt hat, kommen sie immer wieder zu dem Schluss, dass sie Nichts finden können. Und wie man da so hartnäckig immer wieder dran hängen kann und Menschen so denunzieren kann und dazu beiträgt, das zu tun – das hätte ich ihn wirklich gerne gefragt. Ob es wenigstens im Nachhinein irgendetwas gibt, was er bereut. Und natürlich: Was hat ihn dazu gebracht, das zu tun? Ich weiß von vielen Menschen, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, die auch kontaktiert worden sind von der Stasi, um irgendeine Mitarbeit als Spitzel da zu haben, dass sie gesagt haben: Man hatte die Möglichkeit, Nein zu sagen. Oder sich eben zu dekonspirieren. Also, wenn man seinen Freunden erzählt hat: Mensch, die Stasi hat mich angesprochen, ich soll denen immer sagen, was ich hier bei euch in meiner freundschaftlichen Runde so mithöre, das soll ich jetzt alles erzählen! Da wusste ja die Stasi, okay so ein Plauertäschchen, das können wir nicht gebrauchen.Was bewegt ihn? Was hat ihn bewegt? Wie sieht er das heute? Vielleicht hätte es ja irgendetwas gegeben – ich hab auch immer beim Lesen dieser Aktenhabe ich immer gedacht: Es muss doch etwas geben, wo ich verstehen kann, warum er das jetzt macht. Oder: ich muss doch irgendwas lesen können – ich war ganz fiberhaft, das muss ich wirklich sagen. Ich habe fiberhaft diese Akten gelesen, seine Berichte. Ich habe wirklich meinen Vater da rausgehört, ich hab seine Stimme gehört, während ich das gelesen habe. Es muss doch irgendetwas geben, wo aufblitzt: Ich bin gezwungen worden, das zu tun! Man hat mich gezwungen, das zu tun. Nein! Ich muss wirklich sagen, ich habe Freude gelesen. Er hat es mit Freude getan. Er hat es mit Überzeugung getan. Und das war das schlimme für mich.Und das hätte ich ihn sehr gerne persönlich gefragt und hätte gerne mal eine Antwort darauf bekommen, die ich nicht bekommen habe.

Dagmar Hovestädt: Torsten Sasse, als jemand, der zwar sehr nah dran ist, aber trotzdem ja nicht die eigene Vaterfigur in diesen Akten liest, wie hat sich das für Sie dargestellt? Die Frage danach, nach dem Warum? In welchen Systemen bewegt man sich, dass man das tut, Menschen zu verraten, die eigentlich bestenfalls vom Recht auf Meinungsäußerung und künstlerischer Freiheit Gebrauch machen?

Torsten Sasse: Also, ich muss dazu sagen, für mich war das ungefähr so, dass man diesem Menschen näher und näher kommt, auch privat, weil man sich sieht, weil man sich besucht. Und gleichzeitig wird ein Mensch, je näher man ihm kommt, immer rätselhafter. So ist das auch gewesen. Ich habe ihn kennengelernt im persönlichen Gespräch - auch in den Jahren bevor ich erfuhr, was er getan hat - als einen geistreichen, intelligenten, liebenswerten, witzigen Menschen, viel Humor dabei, der gerne Geschichten erzählt. Der gern am Abend mit allen zusammen in Gesellschaft ein gutes Glas trinkt. Wirklich, total locker. Und das so ein Mensch so eine zweite Seite haben kann, so wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde ungefähr in diesem Roman, das war für mich sehr enttäuschend. Weil als Westbürger in diese Familie zu gehen, wir kennen uns jetzt seit 21 Jahren, das ist damals ja noch etwas schwieriger und diffiziler gewesen als heute. Ich war da sehr stolz irgendwie, diese Einheit, sag ich mal, leben zu können. Diese deutsche Einheit. Das war irgendwie ein Stolz.

Dagmar Hovestädt: Und dann noch als Imperialist.

Torsten Sasse: [leicht lachend] Und dann auch noch als Imperialist, genau. [Dagmar Hovestädt lacht] Ja. Und das ist schade, wenn das dann so endet und man sagen muss: Siehste, da hat das Klischee ja mal wieder gepasst. Ne? Das ist irgendwie sehr, sehr schade.Und es zerstört natürlich auch. Denn wer wünscht sich nicht, zu seinem Schwiegervater eine gute Beziehung? Wer wünscht sich das nicht? Wer will nicht wenigstens heile Welt in diesem kleinen, engen Umfeld? Und ich frage mich immer: Wie will man als Kommunist eigentlich die Welt besser machen, wenn man es nicht mal schafft, im Kleinen, im Familienleben die Welt einigermaßen vernünftig zu gestalten. Das war sehr schade.

Dagmar Hovestädt: Das Buch hat als Titelfoto ein Porträt von Roger Nastoll. Das ist vielleicht auch ein Kommentar auf die gesamte Geschichte. Petra Riemann, oder warum ist die Entscheidung gefallen, zwar den Vater zu benennen – denn Zimmermann ist ja eine Fernsehrolle von ihm, "Königs", seine IM-Rolle und die Stasi als Titel – aber das Foto dazu ist eben nicht Lutz Riemann, sondern Roger Nastoll.

Petra Riemann: Ja, das war für mich eine ganz bewusste Entscheidung. Ich wollte Roger Nastoll da draufhaben, weil die Geschichte basiert ganz viel auf diesen Akten zu Roger Nastoll. Mein Vater Lutz Riemann, IM "Richard König", hat also Roger Nastoll bespitzelt und das war mir wichtig, ja, das war mir wichtig ihn als das Opfer da vorne drauf zu machen, auf das Buchcover. Ich kann mich auch erinnern, dass ich leichte Diskussionen hatte mit meinem Verleger. [lacht] Weil mein Verleger ja schon wollte, dass ich da vielleicht doch eher Lutz Riemann oder Peer Steinbrück drauf mache. Das würde sich gut verkaufen. Ja, das stimmt schon, hab ich gesagt, aber es ist mir wichtig, dass Roger Nastoll als Opfer da rauf kommt.Und ich habe ja auch ein Zitat aus einer Akte genommen und zwar – du hast es da – diese Stasi-Sprache, ja!? Es steht also auf diesem Bild, auf dem Buchcover: "Bei Nachweis dringender Verdachtsmomente den N. durch Verhaftung zu liquidieren." Das, finde ich, ist so die typische Stasi-Sprache, die ich sehr erschreckend finde, weil: Was sind dringende Verdachtsmomente, die dazu führen, dass man einen Menschen durch Verhaftung – diese Sprache, liquidieren ist ja eher was anderes, also was sie meinen ist ja – mundtot machen. Sie wollen ihn aus dem Verkehr ziehen, sie wollen ihn mundtot machen; benutzen aber das Wort "liquidieren". Und diese Sprache der Stasi ist wirklich erschreckend und ich muss auch sagen, mit meinem Mann Torsten, mein Vater hat tatsächlich das so verinnerlicht, diese Sprache der Stasi, dass er in seinem Ärger immer Torsten immer nur als [betont: den] Sasse bezeichnet hat. [lacht freudlos] Den Sasse. Und hier eben auf dem Buch: der N. Der N. Diese Sprache, diese Verkürzungen. Das ist kein Mensch mehr, es ist nur der Anfangsbuchstabe, gerade noch vielleicht. Und wenn es die Stufe weiter ist, dass die Leute im Gefängnis landen, dann biste nur noch eine Nummer.Und ja, es war mir wichtig, das Opfer auf mein Buch zu machen.

Torsten Sasse: Da darf man auch dem Metropol Verlag durchaus ein Kompliment machen. Er hat sich von dieser Argumentation wirklich überzeugen lassen und hat die Verkaufsargumente zurückgestellt, ganz bewusst weder Peer Steinbrück noch Lutz Riemann als bekannter Polizeiruf-Darsteller ist auf dem Cover drauf und er hat wirklich gesagt: in Ordnung. Hut ab, kann ich nur sagen. Denn irgendwo will auch ein Verlag, das sei ihm auch gestattet, Geld verdienen. Und da ganz bewusst zu sagen: Okay, da tret ich von zurück und lass dem Opfer den Vortritt – das finde ich toll.

Dagmar Hovestädt: Das passt insgesamt eigentlich sehr gut zu dem Buch. Das ist so eine gelungene Verbindung von Biografie und der Aufdeckung des Wirkens eines spezifischen IM. Aber auch aufwachsen in der DDR im Bezirk Suhl oder heute würde man sagen die thüringische Provinz. Es ist auch eine sehr deutsch-deutsche Geschichte, eine Ost-West-Geschichte, eben auch sehr persönlich. Die Entdeckung der eigenen Sozialisation, des Sich Aufmachens, sich auch ein bisschen freimachen von der Vergangenheit. Ich fand das Buch macht eben auch Mut, selber zu erzählen, zu erkunden, aber ermutigt auch zum Zuhören.Das ist ein intensives Buch und es war ein intensives Gespräch. Ich danke Ihnen beiden dafür.

Petra Riemann: Ja, vielen Dank.

Torsten Sasse: Tschüss.

Dagmar Hovestädt: Tschüss.

[Jingle]

Maximilian Schönherr: Das waren Petra Riemann und Torsten Sasse. Sie, die Autorin des biografischen Buches "Die Stasi, der König und der Zimmermann – eine Geschichte von Verrat", und er, Torsten Sasse, hat daran mitgearbeitet, wie wir jetzt sehr deutlich erfahren haben. Weitere Informationen zum Buch wie immer auf www.bstu.de/podcast.

Dagmar Hovestädt: Und nun - auch wie immer - zum Abschluss die akustische Begegnung mit dem Archiv. Ein ganz zufällig ausgewählter Ton eines von weit über 22.000 Audiodokumenten aus dem Stasi-Unterlagen Archiv.

Maximilian Schönherr: Hast du ihn schon gehört?

Dagmar Hovestädt: Nee.

[schnelles Tonspulen]

Elke Steinbach: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MfS. Ursula Gäbler erzählt anlässlich des Internationalen Frauentages am 09. März 1984 vor Mitarbeiterinnen der Kreisdienststellen und der Bezirksverwaltung Dresden von ihrem Leben als Kundschafterin oder auch West-IM der Hauptverwaltung Aufklärung, also der Auslandsspionage der DDR. Ursula Gäbler, vormals Höfs, war Sekretärin im Organisationsreferat der CDU-Bundesgeschäftsstelle in Bonn. Ihr Ehemann Siegfried Gäbler war 1965 nach Westdeutschland eingereist und dort in die Maske des Bundesbürgers Willy Erwin Höfs geschlüpft. 1971 lernte Ursula Gäbler ihren zukünftigen Mann und Führungsoffizier kennen, den sie 1973 heiratete. Von 1972 bis zu ihrer Verhaftung im Jahr 1979 war Ursula Gäbler in der CDU-Parteizentrale tätig. Wir hören Frau Gäbler zur politischen Erziehung durch ihren Ehemann.

[Ursula Gäbler:] Meine politische Erziehung durch Siegfried begann ebenfalls in dieser Zeit. Er begann damit, mich auf die politischen Unterschiede in der Politik der DDR und der BRD hinzuweisen. Ein guter Ausgangspunkt war dabei Siegfrieds Allgemeinbildung. Da er mich nicht nur moralisch, sondern im gleichen Maße fachlich bei meinem Lehrgang unterstützte, merkte ich sehr schnell, dass er eine gute Allgemeinbildung besaß und mir darin weit überlegen war. Das zeigte sich am meisten im Fach Deutsch. Ich erhielt so aus erster Hand Anschauungsunterricht über die Schulpolitik der DDR. Die bekanntlich [räuspern] der westdeutschen Schulpolitik weit überlegen ist. So gewann ich schon damals Hochachtung vor dem Staat DDR, der doch nach dem Krieg viel schlechtere allgemeine Startbedingungen als die BRD hatte und doch einen enormen Aufwand auf die Allgemeinbildung seiner Jugend legte. Ein entscheidender Schritt, mir Fragen der Beziehungen der beiden deutschen Staaten verständlich zu machen, gelang Siegfried, als er mich für ein ungewöhnliches Thema meiner mündlichen Schulprüfung in dem Fach Staatsbürgerkunde gewinnen konnte. Die Schule hatte kein Thema aus diesem Fach vorgegeben. Man konnte aus dem Lehrstoff Geschichte und Entwicklung der BRD, Verfassungsorgane der BRD oder ähnliches oder ein wichtiges Geschehen aus der Politik wählen. Siegfried schlug mir vor, das Treffen der Politiker der DDR, Willi Stoph und der BRD Willy Brandt in Kassel und Erfurt 1970 zum Thema meiner Arbeit zu wählen. Anfangs wollte ich mich nicht damit beschäftigen. Ich hätte lieber ein Thema zur Arbeit des Deutschen Bundestages oder des Bundesrates gewählt. Mit großer Beharrlichkeit kam Siegfried immer wieder auf sein Vorschlag zurück. Schließlich überzeugte er mich endgültig mit dem Argument, dass gewiss meine Mitschülerin [Mitschülerinnen] auch eine Arbeit über die Verfassungsorgane der BRD schreiben würden. Somit würde ich mit meiner Arbeit über die Treffen der beiden Politiker aus dem üblichen Rahmen fallen. Nachdem er mein Interesse geweckt hatte, begann ich mich sehr ernsthaft mit diesem Treffen zu beschäftigen. Ich besuchte Tageszeitungen und las dort in den Archiven so ziemlich alles über diese Treffen. Da ich das Thema zur Prüfung perfekt beherrschen wollte, musste ich mich auch intensiv mit der Politik der DDR besch- beschäftigen. Damit stieß ich von selbst auf das Problem der Erhaltung des Friedens, das eine Kernfrage der Politik der DDR darstellt. Die Prüfung selbst verlief so, wie mir Siegfried vorausgesagt hatte. Ich hatte als einzige Schülerin ein Referat über ein Geschehen aus der Deutschlandpolitik erstellt. Der große Erfolg, den ich damit hatte, machte mir noch im Nachhinein die ganze Arbeit und Thematik sympathisch, sodass ich auch weiterhin den Fortgang der Entwicklung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten mit Interesse verfolgte.

[schnelles Tonspulen]

[Jingle]

Sprecher: Sie hörten:

Sprecherin: "111 Kilometer Akten

Sprecher: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs."