Reinhard Buthmann und seine Publikation "Versagtes Vertrauen", Quelle: Privat

Stasi contra Wissenschaftler

Folge 27 vom 17. Februar 2021

Die Freiheit der Forschung war in der DDR durch das politische Misstrauen geprägt, das die Staatspartei SED ihren Spitzenwissenschaftlern entgegenbrachte. Schlussendlich schadete sie damit dem eigenen wissenschaftlichen Fortschritt. Reinhard Buthmann, langjähriger Forscher beim BStU und zuvor in der DDR-Kosmosforschung tätig, zeichnet in seinem Buch "Versagtes Vertrauen" etliche Biographien "bürgerlicher Wissenschaftler" nach, die von SED und Stasi verfolgt und dann in der Ära Honecker rasch aus ihren Funktionen verdrängt wurden.

[Jingle]

Sprecherin: "111 Kilometer Akten - [Ausschnitt einer Rede von Erich Mielke: ..ist für die Interessen der Arbeiterklasse!] - der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs".

Dagmar Hovestädt: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Dagmar Hovestädt. Ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten und begrüße Sie zusammen mit Maximilian Schönherr Radiojournalist und Erfinder des SWR-Archiv-Radios. Heute sprechen wir über Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit. Ein ganz interessantes oft nicht so behandeltes Thema. Dazu gibt es ein Buch von Reinhard Buthmann, das heißt "Versagtes Vertrauen". Maximilian Schönherr: Reinhard Buthmann ist Jahrgang 1951 und hat eine zweigeteilte, sozusagen eine Ost/West-Biografie: Er wuchs in der DDR auf, studierte dort und arbeitete 14 Jahre lang, bis zur Friedlichen Revolution 1990 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften der DDR. Dann der krasse Wechsel: Er kam festangestellt zum Stasi-Unterlagen-Archiv, also zu euch 1992, das war lange vor deiner Zeit als Pressesprecherin, als er dahin kam. Ist er dir trotzdem mal über den Weg gelaufen?

Dagmar Hovestädt: Ich glaube eigentlich nicht. Also ich bin ja im Frühjahr 2011 hier zum BStU gekommen. Da war Reinhard Buthmann zwar noch hier in der Forschungsabteilung, der ist aber kurz danach nach Erfurt sozusagen umgezogen oder versetzt worden und da habe ich ihn auch bei den Besuchen in der Außenstelle nicht getroffen. Und dann ist er seit, ich glaube, ungefähr 2017 in den Ruhestand. Ich kenne ihn quasi nur als Namen auf unserer Publikationsseite und weiß, dass er bei der Gründung der damaligen Abteilung "Bildung und Forschung" im Sommer 1992 dabei war.Wie bist du denn eigentlich auf ihn gekommen?

Maximilian Schönherr: Über Eure Webseite. Das bstu.de-Portal ist für mich als Außenstehenden eine wirkliche Fundgrube. Das fängt mit dem, ich nenne es mal, Stasiwörterbuch an. Der offizielle Titel ist MfS-Lexikon. Wobei MfS ja schon eine Abkürzung ist. Die kann man aber im MfS-Lexikon nachfühlen. Das heißt Ministerium für Staatssicherheit, also das Stasi-Headquarter. Im MfS-Lexikon guckte ich zum Beispiel gestern nach, was die sogenannte Abteilung VI eigentlich gemacht hat. Und werde fündig: 1955 gegründet, zur systematischen Bearbeitung des Sicherungsbereiches Wissenschaft und Technik.Auf dem BStU-Portal fand ich vor längerem das Haftkrankenhaus in Hohenschönhausen und eine wissenschaftliche Arbeit dazu. Daraus wurde dann unsere Podcast-Folge 15. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Themen, die ich darüber aufschließen konnte und die wahrscheinlich demnächst noch kommen. Beim Begriff Hochtechnologie fiel mir ein im Jahr 2000 ein veröffentlichtes Buch auf. Autor war Reinhard Buthmann. Sehr interessant für mich, nicht nur weil ich mich einigermaßen mit Physik auskenne. Der Untertitel der 21 Jahre alten Arbeit: "Die strukturelle Verankerung des Ministeriums für Staatssicherheit in der Wissenschaft und Forschung der DDR." Als Pdf konnte ich sofort reinlesen und dachte mir, wo steckt wohl der Autor, eben Reinhard Buthmann. Und er steckt, wie Du schnell für mich herausbekommen hast, in Thüringen. Er legt dabei wert auf Südthüringen.

Dagmar Hovestädt: Genau, dort hat er sich auch zur Ruhe gesetzt. Sein letztes Werk, das noch während seiner Arbeit hier bei uns begonnen wurde, heißt "Versagtes Vertrauen". Das ist im Sommer 2020 erschienen. Ich denke, es ist schon so etwas wie sein Vermächtnis zum dem, was sein Lebensthema dann wohl auch geworden ist bei der Arbeit hier, nämlich die Behandlung von Wissenschaft in der DDR. Das "versagte Vertrauen" aus dem Titel ist ja das fehlende Vertrauen der Partei- und Staatsführung in vor allem die Wissenschaftler, also die Menschen, die Wissenschaft machen.

Maximilian Schönherr: Also du sagst Vermächtnis, kann sein und Ruhestand kann auch sein. Buthmann legt wert darauf, dass er nicht im Ruhestand ist. Offiziell ist er natürlich im Ruhestand. Jetzt als 70-jähriger sowieso, aber er legt wert darauf zu sagen, dass er sehr sehr viel arbeitet. Vermächtnis-

Dagmar Hovestädt: Vermächtnis, meine ich nur, weil dass so ein sehr voluminös Werk ist. Er hat da wahnsinnig viel Arbeit und ins Detail reingesteckt.

Maximilian Schönherr: Knapp 1.200 Seiten, das ist wahnsinnig dick, das ist aber schön schlank, wenn man das als Pdf ließt, so wie ich das getan habe. Also da fiel diese Stärke nicht auf. Buthmann hat so lange an diesem Buch gearbeitet, dass er heute mit einem anderen Wissenschaftsthema beschäftigt ist, mit der Geschichte der Technischen Hochschule Ilmenau. Also für ihn ist das Thema quasi schon ein bisschen abgehackt, insofern auch Vermächtnis. Das Buch, über das wir gleich reden werden, behandelt drei Hochtechnologiebereiche der DDR und die damit verbundenen Schicksale von Spitzenforschern. Dass die Staatspartei SED das Ministerium für Staatssicherheit benutzte, um die Forschungsvorhaben zu steuern, und wie das fast immer daneben ging, wird in diesem Buch sehr deutlich. In Grundzügen ist das bekannt. Reinhard Buthmann geht aber stark ins Detail. Er hat unglaublich viele Akten dazu gelesen.

Dagmar Hovestädt: Das ist – und ich bin da wirklich ganz weit draußen, bei dem Thema – für mich fast ein Oxymoron – DDR und Spitzenforschung. Weil ich das auch eher aus dem Blick der letzten beiden Jahrzehnte der DDR, aus den 1970er und 80er Jahren sehe und da nochmal speziell aus dem Blickwinkel Computertechnologie und Stasi. Da ging es vor allem darum, Spitzentechnologie zu importieren, also im Westen zu klauen, in Ermangelung eigener Entwicklungen. Das zieht sich ja auch in anderen Forschungsbereichen durch die Arbeit der Stasi. Insofern finde ich es klasse, dass man im Gespräch auch eine ganz andere Zeit kennenlernt.

Maximilian Schönherr: Buthmann setzt eher am anderen Ende der DDR-Geschichte an, nämlich in den 1950er Jahren, da greift er öfter zurück, aber der Schwerpunkt liegt auf die späten 1960er und frühen 1970er Jahren, dem Machtübergang von Walter Ulbricht zu Erich Honecker, weil sich da vieles entschieden hat und ganz entscheidend den Bach runter ging.

Dagmar Hovestädt: Das interessante an diesem nicht ganz so oft behandelten Thema Wissenschaft finde ich auch, dass sich hier dieser Druck, Gesellschaft in allen Bereichen sozialistisch zu durchdringen, nicht wirklich durchsetzen lässt. Die Sozial- und Gesellschaftswissenschaften konnte man damit überziehen mit der marxistisch-leninistischen Lehre, aber bei den Naturwissenschaften ist das nicht so wirklich durchsetzbar. Es gibt eben keine marxistische Physik.

Maximilian Schönherr: Also großes Thema, das sollten wir vielleicht auch mal in einem Podcast aufgreifen. Lenin hat eine Parallele zwischen dialektischer Materialismus und Relativitätstheorie Einsteins gezogen. Die beiden waren ja Zeitgenossen, das heißt Lenin hat wirklich studiert, was Einstein gerade von sich gegeben hat und dachte das führt direkt zum dialektischen Materialismus. Selbstverständlich ist die mit der Forschung einhergehende Produktionsprozesse sind ein zutiefst politisches Thema. Auch wenn es keine regelrechte marxistische Physik gibt, das ist klar. Die DDR-Führung war in der Handhabung der Kernwissenschaften eigentlich, das entnehme ich diesem Buch, ziemlich unsicher. Anders als im kapitalistischen Westen, wo die Industrie fröhlich vor sich hinforschte, meinte die SED, sie müsse die Forschung anleiten. Oft war sie bei diesen Verfügungen schlecht beraten. Sie hatte schlechte Berater. Vor allem aber, und darum dreht es sich in Buthmanns Buch, kamen sie mit Einzelkämpfern nicht zurecht. Auch wenn diese Parteimitglied waren. Sie waren Einzelkämpfer und damit verdächtig.

Dagmar Hovestädt: Bei eurem Gespräch geht es vor allem um zwei Wissenschaftler, Werner Hartmann, Jahrgang 1912, und Ernst August Lauter, Jahrgang 1920, die sind beide in den 1980er Jahren in der DDR noch verstorben. Zwei sehr interessante Typen, an denen sich dieses Konfliktfeld, Wissenschaftler, Forschung und Sozialismus im Kern sehr gut erkennen lässt.Euer Gespräch beginnt ja sehr malerisch, weil Reinhard Buthmann kurz seinen Aufnahmeort beschreibt. Das war definitiv die aufwändigste Produktion, denn er hat seine Seite aufgenommen auf einem Diktiergerät, auf einen Stick transferiert und per Post zu dir nach Köln geschickt. Warum, das erfährt man im Gespräch. Aber eine andere Frage zu ihm habe ich dennoch: Was ist denn die ILO Zahl?

Maximilian Schönherr: Ich weiß ich habe ILO gesagt, aber ELO gemeint. Das ist eine internationale Wertungszahl für Schachturniere. Beth Harmon, die Schachspielerin, die in den Damen Gambit dargestellt wird, hatte so um die 2.200 ELO.

Dagmar Hovestädt: ELO? Okay und wofür steht ELO?

Maximilian Schönherr: Keine Ahnung, musste mal im MfS Lexikon nachgucken, da steht es aber nicht.

Dagmar Hovestädt: [lachen]

Maximilian Schönherr: Kleiner Joke.

Dagmar Hovestädt: Und irgendwann im Gespräch sagst du, dass zu den 111 Kilometer Akten hier in diesem Archiv bestimmt schon weitere Kilometer hinzugekommen sind. Woher sollen die denn eigentlich gekommen sein, wenn du das so denkst?

Maximilian Schönherr: Das habe ich von deinem Chef Roland Jahn und zwar im Nachgeplänkel zu unserem Podcast Anfang des Jahres 2021. Da hieß es, inzwischen sind es gar nicht nur 111, sondern vielleicht schon 112 oder 113, das heißt, ich weiß es von euch.

Dagmar Hovestädt: Es kann ja nichts dazu kommen, weil die Stasi ist seit 30 Jahren aufgelöst. Also wird es keine neue Materie geben und es ist eher so, dass wir vielleicht mehr Regalplatz beanspruchen, weil wir die Akten aus der stehenden in die liegende Lagerung umpacken und damit natürlich die Regalmeter, die wir verbrauchen, um das sozusagen zu lagern, sich erhöhen, aber die Menge an Akten im Kern, die wird sich nicht vergrößern. Es sei denn es gelingt uns wirklich die Rekonstruktion von zerrissenen Unterlagen im größerem Umfang zu erledigen und dann können da schon nochmal Kilometer dazu kommen. Der Rest ist einfach nur Umverpackungen und Umverteilung von vorhandenen Unterlagen.

Maximilian Schönherr: Das heißt, wir können getrost bei 111 bleiben. Die Zahl sei ziemlich gut.

Dagmar Hovestädt: Ja, die finde ich auch ziemlich gut und sagen wir mal als Größenordnung reicht sie auf jeden Fall. Exakt wie viel von dieser Größenordnung an 111 Kilometer Akten liegen auf wieviel Regalmetern verteilt, das unterliegt durchaus Schwankungen.Gut, dann hätten wir also alles geklärt und es geht los.

[Jingle]

Maximilian Schönherr: Ich spreche jetzt mit Reinhard Buthmann und Herr Buthmann ich würde gerne mal kurz für unsere Hörerinnen und Hörer klären in welcher Situation wir sind. Also ich bin sehr komfortabel in meinem Büro in Köln und Sie sind in einem großen Haus und nehmen lokal bei sich auf einem Diktiergerät auf. Ist das richtig?

Reinhard Buthmann: So ist das. Ein großes Haus, eine alte Schule, zu 20 Prozent noch eine Ruine, die große Bibliothek wartet immer noch auf den Einzug und hier bin ich sozusagen in einer Dachstube voller Bücher.

Maximilian Schönherr: Und warum sind Sie in einer Schule?

Reinhard Buthmann: Ja das ist ein Zufall, weil das Haus wunderbar gelegen ist im Thüringer Wald, viel Arbeit bedeutet, die ich liebe, rein in der Natur,man kann hier wandern. Man ist immer beschäftigt.

Maximilian Schönherr: Wenn man den Punkt sucht, wo sie gerade sind in Süd-Thüringen, dann hat man quasi die Mitte der Bundesrepublik, das ist wirklich fast exakt die Mitte.

Reinhard Buthmann: Ja, Thüringen ist das Herz Deutschlands ja und früher auch mal das industrielle Herz, was heute ja fast vergessen ist.Maximilian Schönherr: Und für die Hörerinnen und Hörer, die in Franken wohnen: Es gibt die Stadt Coburg und ein Neustadt bei Coburg und dann gibt es Sonnenberg und das war früher auf der anderen Seite der Grenze, also aus meiner Perspektive. Ich habe nämlich eine Zeit lang als Schüler in Neustadt bei Coburg gewohnt und wir sind ein Sonntags immer zur Grenze gefahren auch mit den Verwandten und Bekannten und haben dann die DDR-Grenzsoldaten angeguckt, aber Sie Herr Buthmann kannten diese Stelle damals, glaube ich, noch nicht von der anderen Seite oder?

Reinhard Buthmann: Doch, ja, ja.

Maximilian Schönherr: Das heißt Sie sind schon lange in der Gegend?

Reinhard Buthmann: Nein, nein, also als Wandersmann war ich in Thüringen durchaus, ja. Studiert habe ich in Jena und Jena gehört ja zu Thüringen und mein Hobby war unter anderem Astronomie und Raumfahrt und wo ein Fernrohr war, war auch ich.

Maximilian Schönherr: Sie haben ein 1.200 Seitenbuch veröffentlicht und ich habe es digital. Ich hatte natürlich jetzt nicht Zeit das komplette Buch zu lesen, hab es quergelesen und jetzt frage ich mich, wenn Sie in einem großen Gebäude sind, wie viel Papier ist in ihrer Bibliothek?

Reinhard Buthmann: Papier?

Maximilian Schönherr: Die Aktenkopien?

Reinhard Buthmann: Im Grunde genommen so gut wie nichts denn ich habe nur Kopien für die aktuelle Arbeit, das ist die politische Geschichte der technischen Hochschule Ilmenau, und alles andere ist ja sozusagen dann auch auf Arbeit verblieben.

Maximilian Schönherr: Also dass muss ich jetzt mal verstehen, Sie haben dieses 1.200 Seitenbuch geschrieben doch mit extrem vielen Akten. Sie haben über Jahre daran gearbeitet. Wo haben Sie die gelesen? In Berlin?

Reinhard Buthmann: Die habe habe ich gelesen noch im Dienstzusammenhang. Also meine Arbeit war sozusagen zweigeteilt. Einmal als sogenannter Sachbearbeiter, da war ich zuständig für die Betreuung von außenstehenden Wissenschaftlern und die andere Hälfte als sogenannte freie aber auch gebundene Forschung im Sinne der Abteilung Bildung und Forschung, also eine Dualität von Anfang an. Also habe ich dieses Buch im Grunde genommen vollständig auf Arbeit, was die Akten betrifft im Dienstzusammenhang gelesen und dann letztendlich in glatte Form zu Papier gebracht. Die Feinarbeit, die Quellenkritik und alle anderen Dinge die sind im privaten Raum dann entstanden und dazu braucht man nur Bücher keine Kopie. Das ist ein bisschen anders als sozusagen ein außenstehender Wissenschaftler in Bezug auf die erwähnte technische Hochschule Ilmenau.

Maximilian Schönherr: Das heißt Sie haben ein Büro gehabt beim BStU und sind dann tatsächlich in die Akten gegangen oder ging das meiste digital? Ich versuche jetzt den Prozess zu finden.

Reinhard Buthmann: Nein, digital überhaupt nicht, das ist ja der moderne neue Wege, der eingeschlagen ist. Ich habe nicht nur ein Büro gehabt, sondern eben was ja ganz wichtig ist, auch die kommunikative Verbindung zu Kollegen innerhalb der Abteilung.

Maximilian Schönherr: Konnten Sie dann tatsächlich zu den Akten gehen oder ließen Sie sich die raus holen?

Reinhard Buthmann: Das ist natürlich alles verwaltungstechnisch organisiert

Maximilian Schönherr: Okay.

Reinhard Buthmann: Selbstverständlich gab es auch Momente in der Anfangsphase, wo wir Akten sondiert haben. Da sind wir dann zu zweit oder zu dritt in ein bestimmtes Archiv gegangen. Der Normalweg ist, dass man Recherche auslöst. Man recherchiert anhand von Findhilfsmitteln und anderen Dingen, übrigens auch über die kommunikative Schiene zu Kollegen, das ist ja immer ein ganz besonderer Moment, wenn man mit Wissenschaftlern und Sachbearbeitern zusammensitzt und arbeitet. Da gibt es also nicht nur die Findhilfsmittel, sondern die Hinweise der Kollegen. Dann trudeln die Akten in eine Abholstation ein, die man dann liest.

Maximilian Schönherr: Wenn Sie früher in der DDR-Kosmosforschung Akademie der Wissenschaften gearbeitet haben und dann 1990 zum BStU kamen-

Reinhard Buthmann: '92 Verzeihung.

Maximilian Schönherr: Okay, ja gut, wie war der Übergang?

Reinhard Buthmann: Der Übergang war in dem ich ein Studium noch durchführte der Betriebswirtschaft und versuchte selbstständig zu werden. Ich war nebenamtlich Schachlehrer an einem Elite-Club der DDR Stahl Niederschönhausen und wollte sozusagen ein Gebäude mieten, Schachcomputer verkaufen, das Training durchführen für den Club und so weiter und so fort, das ging aber schief und so habe ich mich beworben und bin letztendlich angenommen worden vom BStU, das war die dritte Bewerbung, die ich hatte und das war ein Glücksumstand im Nachhinein gesehen.

Maximilian Schönherr: Und welche ELO-Zahl haben Sie?

Reinhard Buthmann: Ich bin Schachtrainer gewesen und insofern habe ich an Wettkämpfen nicht direkt teilgenommen. Natürlich habe ich gespielt auch gegen Großmeister und so weiter.

Maximilian Schönherr: Okay, Respekt. Kommen wir zum Eigentlichen. Wenn ich Ihr Buch lese, dann kommen bestimmte DDR Spitzenwissenschaftler immer wieder vor. Also zum Beispiel Werner Hartmann kommt über 1.000-mal in dem Buch vor und Ernst August Lauter auch, während Hermann Meinel nur 30-mal vor kommt. Wer ist denn Ihr liebster von den Dreien?

Reinhard Buthmann: Keiner.

Maximilian Schönherr: [Lachen] Können wir ein herauspicken um da mal exemplarisch rauszustellen-

Reinhard Buthmann: Die Frage verkennt natürlich, aber ich weiß natürlich, dass sie interviewbedingt von Ihnen gegeben ist, sie verkennt, dass dieses Buch eine Ordnung gehorcht und die Ordnung sieht ganz einfach aus. Es geht um Schlüsselwissenschaften, wir sagen auch Schlüsseltechnologien oder um Wissenschaftsbereiche, die im Zentrum der internationalen Wissenschaft standen, das sind Mikroelektronik, Raumfahrt, Kernkraft. Flugzeugbau ist ja nur am Rande erwähnt. Schon von daher ist klar, dass ich mich mit dem genialen Geigenbauer Meinel, den kaum jemand kennt, nicht intensiv beschäftigt habe, weil es darum ging die genannten Gebiete zu rekonstruieren. Es gibt weder über das Feld der Frühphase der Mikroelektronik noch der Raumforschung, Raumforschung und nicht Raumfahrt, Studien die annähernd diese Darstellung, und man kann auch sagen Qualitätsform, besitzen. Es sind Unikate und sie werden die weitere Forschung mit Sicherheit auch befruchten können. Also von daher ist das völlig normal, dass Hartmann vermutlich 1000-mal erwähnt wird und Lauter auch, denn das sind genau die Hauptpersonen, die die beiden Hauptkapitel wesentlich ins Bild gesetzt haben.

Maximilian Schönherr: Das war von mir keine Kritik, dass Sie Herrn Meinel 30-mal beleuchten, aber er ist nun mal ein toller Typ, also ich habe mich gewundert. Ich kannte ihn auch nicht, hab ihn durch Ihr Buch kennengelernt. Wollen wir kurz über Meinel reden oder gehen wir zu den großen beiden anderen?

Reinhard Buthmann: Nein, Sie können ganz frei.

Maximilian Schönherr: Gut dann erzählen Sie uns doch mal was über Meinel und was die SED und das Ministerium für Staatssicherheit mit zu tun hatte mit dem Geigenbauer?

Reinhard Buthmann: Das ist eigentlich eine periphere Geschichte, die aber ganz bewusst genommen wurde von mir, weil sie bezeichnet, dass der Lauter der sogenannte Macher auch der Akademiereform, ein einschneidendes Erlebnis in der DDR-Wissenschaftsgeschichte, diesen Meinel der die letzten Jahre vor sich hatte, plötzlich seine Arbeiten nicht mehr zu Ende führen durfte. Und der Lauter war da in keiner Weise zimperlich. Er hat also diesen Meinel praktisch im Namen der Akademiereform in den, ich sorge mal, Ruhestand versetzt. Er war natürlich weiterhin Angestellter des Heinrich-Hertz-Institutes, ganz klar, aber er war beengt. Dieser Fall ist ein typischer Fall. Viele Einzelkämpfer wie Meinel und Meinel war ein ausgesprochener Einzelkämpfer. Er hatte keine Adjutanten in der Forschung. Alles machte er alleine. Er war eine Koryphäe. Insofern konnte er auch praktisch keinen Partner haben, aber das Institut passte, es war ja Schwingungsforschung. Dieser Mann wurde wie viele andere auch im Zuge, um es hart zu sagen, der Akademiereform eliminiert. Etwas was auch im Hochschulbereich vorkam. Darum steht dieser kleine Fall paradigmatisch für viele Fälle.

Maximilian Schönherr: Aber er ist natürlich ein sehr interessanter Fall, weil auch hier zwei Techniken aufeinanderprallen, jedenfalls so lese ich das. Der Meinel der die Geigen baut und die anderen, die die großen Themen der Technik, der Großtechnik, auch betreiben. Aus einer gewissen Haltung kann man es verstehen, dass man jemanden der die Schwingungen und Oberwellen und Obertöne von Geigen erforscht und den ganzen Tag da Schwingungen misst, das der jemand aus der Vergangenheit ist und wir müssen jetzt Kernkraftwerke bauen, quasi jetzt mal ganz platt gesagt.

Reinhard Buthmann: Also in dem Fall war es dann die Umpolung der klassischen Raumfahrt, über die ich ja schreibe, hin zum Interkosmos Auftrag der SED und der eine frühere Seite war, um das ganz einfach auszudrücken, reine Physik, Grundlagenforschung, wie eben Atmosphärenphysik und Metrologie und auf der anderen Seite war es dann der Gerätebau. Und ein Meinel war natürlich nicht für den Gerätebau prädestiniert ganz im Gegenteil. Er war reiner Physiker und ein begnadeter Geigenbauer.

Maximilian Schönherr: Kannten Sie irgendjemanden von den großen, in Anführungszeichen, Leuten in ihrem Buch? Sie waren von 1976 quasi wissenschaftlichen Mitarbeiter und in der Forschung tätig.

Reinhard Buthmann: Lauter und Hartmann und Barwich nicht, das ist auch ganz gut so, weil sie die Hauptkerne in dem Buch sind und eine gewisse persönliche Distanz ist schon nicht schlecht, das mag überraschend sein, da ich diese drei Personen insbesondere Lauter und Hartmann ja recht plastisch beschreibe und da stellt sich schon die Frage, woher hat er denn das alles. Na ja das ist das jahrzehntelange Studium und befassen auch mit den Typen, die mich umgaben und dann philosophisch hänge ich der hermeneutischen Schule an. Also wir wollen immer verstehen und nicht nur Wissen haben und das Wissen heute absondern und morgen ist der schon wieder vergessen. Nein, die Psychologie der Menschen interessierte mich schon immer und da mag ich den Kern dieser großen schon getroffen haben. Also das hat man mir schon so gesagt, ja. Aber ich kannte sie nicht. Andere große kannte ich durchaus schon etwa Jürgen Kuczynski oder Tembrock, aber eben Lauter und Hartmann nicht.

Maximilian Schönherr: Wollen Sie was über Herrn Hartmann erzählen?

Reinhard Buthmann: Hartmann nennen wir eigentlich heute den Pionier der Mikroelektronik in der DDR. Er wollte die Mikroelektronik quasi aus eigenen Kräften entwickeln, das ging schon vom Ansatz her eigentlich fast schief, da die DDR keinen Dienstleistungssektor hatte und sie können ja mit einer relativ kleinen Bude, und es war eine kleine Bude am Anfang mit acht Mann, später 100, und als entmachtet wurde, waren es sogar 1000, können sie das nicht bewerkstelligen, das geht einfach nicht. Aber er hat es versucht jedenfalls bis zu seiner Entmachtung '74. Hartmann war ein eckiger Typ. Einer der in der Tat, das bestätigen alle Zeitzeugen, die es noch gibt, aber das habe ich auch aus den Akten herauslesen können, adäquat. Ein Mann der die Partei regelrechte düpiert, des Feldes verwies, kann man sagen. Sicherheitsbeauftragte des MfS hat er regelrecht bekämpft. Er war begnadet in Sprachen. Innerhalb eines Jahres lernte er perfekt russisch, war Dolmetscher der deutschen Gruppe in der Sowjetunion, Stichwort Kerntechnik. Er war bei Siemens aufgewachsen, kannte Schottky beispielsweise persönlich, war ein Kollege und das war eine Zeit der hohen Innovationskunst Siemens. Da lernt man schon was, wenn man begnadet ist.

Maximilian Schönherr: Wieso hatte das MfS überhaupt Interesse an ihm? Weil er so wichtig war? Weil er so herausgestellt war? Sie schreiben zum Beispiel: Am 6. September 1955 berichtet Schauer, über den können wir auch noch gerade reden, nach Quellenlage erstmals denunziatorisch über Hartmann. Warum eigentlich?

Reinhard Buthmann: Einmal generell: Alle die aus der Sowjetunion kamen wurden vom MfS gecheckt, grundsätzlich, das ist eine wesentliche Aussage. Das hat mit der Person dann zunächst gar nichts zu tun alle.

Maximilian Schönherr: Warum macht die Sowjetunion-Zeit die DDR skeptisch?

Reinhard Buthmann: Es ging darum, die Grenze war noch nicht geschlossen, zu wissen wer ist wer, das ist so eine Formel im MfS und schon damals waren das ja keine Nebengebiete, sondern die Kernforschung war damals Nummer eins, absolut Nummer eins. Da ist jeder Wissenschaftler der in der Sowjetunion war natürlich auch nicht nur ein Risikofaktor aus Sicht des MfS und der SED, sondern auch ein Kandidat im Grunde genommen auf Absprung nach Westdeutschland war. Das sind zwei hinreichende Bedingungen um unbedingt diese Rückkehr sich genau, übrigens schon im Vorfeld der Rückkehr, unter die Lupe zu nehmen.

Maximilian Schönherr: Und wer war der Schauer?

Reinhard Buthmann: Der Schauer war in diesem Fall ein Mitarbeiter von Hartmann, ein SED-Kader, wie er eigentlich im Buche steht, Kader der mittleren Ebene, die in der Literatur so noch nicht vorkommt. Mir ist im Laufe der Jahre, ich habe ja nahezu 20 Jahre an diesem Buch gearbeitet, was ja nicht heißt, dass ich nur an dem Buch ganz im Gegenteil gearbeitet hätte, aber wenn man so lange an einem Buch arbeitet, dann ist die Recherchefülle natürlich auch entsprechend groß und so fielen mir eine ganze Reihe von Schauers auf. Sie versagten regelmäßig in ihren betrieblichen Aufgaben und Umfeldern, wurden manchmal sogar rausgemobbt, wurden aber immer wieder von der SED dann in den nächsten Betrieb, meistens so ist mir aufgefallen, in einer anderen Stadt dann versetzt, wo sie das gleiche Spiel auch wieder spielten. Das Spiel hieß die Interessen der SED durchzusetzen und die waren ja oft mit harten Bandagen versehen diese Interessen.

Maximilian Schönherr: Wusste der Hartmann, dass der Schauer das machen sollte?

Reinhard Buthmann: Nein; um Gottes Willen. Er hätte ihn umgehend entfernt, umgehend.

Maximilian Schönherr: Hätte er die Macht dazu gehabt?

Reinhard Buthmann: Er hatte damals die Macht, ja. Er ist in der Tat eine singuläre Person. Es gibt andere die ähnlich waren, aber nicht so hart und geben, wie ich an einer stelle schon mal sagte, so kompromisslos. Es gibt Zeitgenossen und Forscher, die Hartmann das auch vorwerfen, warum hat er dann keine Kompromisse geschlossen. Er hätte doch etwas humaner mit der SED und mit dem MfS umgehen können. Nein hat er nicht, das konnte er nicht. Seine fachlichen Aufgaben waren ihm wichtiger als all diese Spiele der SED, die hat er sicherlich auch unterschätzt. Er glaubte immer an der Kraft und am Durchsetzungsvermögen der Wissenschaft und der Technik.

Maximilian Schönherr: Und was wollte der Schauer dann ausspionieren? Wie hat er den abgeklopft?

Reinhard Buthmann: Nein, so kann man das auch wieder nicht sagen. Man kann nicht sagen, dass Schauer das wollte. Schauer war inoffizieller Mitarbeiter und wurde auch beauftragt und hat diesen Auftrag auch exakt durchgeführt, soweit die Aktenlage einsichtig ist und ja ich habe auch mit seinem Sohn gesprochen, das steht ja in dem Buch. Der Zufall wollte es so. Das wusste ich ja erst den Zuge der Forschung an den Akten, dass ich sozusagen mit seinem Sohn am Institut für Kosmos-Forschung zusammen war. Wir verstehen uns übrigens blendend und sein Vater kommt nicht gut in dem Buch weg und Lothar liebt seinen Vater. Also das ist vielleicht auch ein Moment, was man in der Literatur oder im Umgang mit den Stasi-Akten nie hört und sie haben jetzt so gefragt, dass ich automatisch darauf kommen muss. Es ist ja sehr schön, dass sie bei dem Durchgang auf Schauer gestoßen sind.

Maximilian Schönherr: Ja, mich interessiert eben auch jetzt beispielhaft, aber es ist für die Hörerinnen und Hörer sicher interessant, was hat der dann gemeldet über Hartmann? Ob Hartmann mit Westkollegen telefoniert hat oder ob er sich angemeldet hat zu Konferenzen. Er ging ja auch zu Konferenz im Westen.

Reinhard Buthmann: Das ist eine wesentliche Schiene und der Beauftragung. Der Staatssicherheitsdienst wollte immer so etwas wie Bewegungsprofile haben. Natürlich war die Technik damals sehr vorsintflutlich und die inoffiziellen Mitarbeiter waren auch nicht so geschult, wie dann später in den 70er oder 80er Jahren und auch nicht so vielfältig unterwegs. Also die 50er Jahre waren letztendlich Anfangsjahre, da darf man nicht die Dinge mit hinein interpretieren, die wir wissen aus den 70er und 80er Jahren. Aber ja das war die eine Schiene und dann natürlich alle Auffälligkeiten und Auffälligkeiten hat er ja mitgeteilt. Also wenn der Werner Hartmann mit seinem Vater in einem Restaurant war, sie haben vielleicht gelesen, da gibt es auch den Kraftfahrer, dann wollte das MfS schon wissen, was haben sie geredet und Hartmann war schon damals sehr vorsichtig und hat sich dann beispielsweise mit dem Vater an einen extra Tisch gesetzt. Kraftfahrer und Schauer waren dann nicht zugegen. So in etwa muss man sich das vorstellen.

Maximilian Schönherr: Der Kraftfahrer hatte den schönen Decknamen "Zündkerze". War es der?

Reinhard Buthmann: Der war das.

Maximilian Schönherr: Okay, wir müssen jetzt zur Quellenlage kommen. Klammer auf: Ich habe irgendwo in einem Buch gelesen diese Stelle, wo ein Wissenschaftler in Wittstock ein Bahnhof fotografiert hat. War das Hartmann?

Reinhard Buthmann: Nein, das war Lauter.

Maximilian Schönherr: Okay, gut. Lauter war also auch ein Dickkopf, jetzt in Anführungszeichen, der ging einfach dann auch quer durch den Wald und da wurden große Fragen gestellt von IM-Seite aus, was am macht er da eigentlich? Dabei ging er halt einfach gern durchatmender Weise durch den Wald, richtig?

Reinhard Buthmann: Erstaunlich ist, dass Sie eine Bezeichnung für Lauter finden anhand einer Momentaufnahme, die genau zutrifft. Die der Wissenschaftler Buthmann in dem Fall so eigentlich nicht geschrieben hat, aber er war ein Dickkopf. Er war ein Dickkopf. Hartmann war eckig, aber kein Dickkopf. Lauter war ein richtiger Dickkopf. Er war ja auch SED-Genosse, Generalsekretär und all das, aber er hatte seinen Kopf und da ging er damit durch Wände durch.

Maximilian Schönherr: In welchem Wissenschaftsbereich hat er gearbeitet oder in welchen Forschungsbereich?

Reinhard Buthmann: Er kommt ursprünglich aus Warnemünde. Also das astrophysikalische Institut Warnemünde, Heinrich Hertz Institut der Akademie der Wissenschaften. Er war auch Direktor. Und ist eigentlich der, so sage ich, wenn wir das in der Hochschulsprache so benennen wollen: Nestor der modernen Raumforschung. Ich wiederhole ganz bewusst: Der modernen Raumforschung.

Maximilian Schönherr: Gut jetzt machen wir die Klammer mit Lauter wieder zu, denn er ist durch den Wald gegangen, kam heil wieder zurück [lachen].

Reinhard Buthmann: Ja, da haben wir auch, entschuldigen Sie, genau wieder dieses typische Moment: Eine Zufälligkeit wird eben nicht zufällig, nicht ganz zufällig dem MfS berichtet und setzt eine Armada von Ermittlungen in Gang.

[Jingle]

Sprecher: Sie hören:

Sprecherin: "111 Kilometer Akten-

Sprecher: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs."

Maximilian Schönherr: Und damit sind wir bei den Quellen. Sie schreiben in der einen Stelle, die ich gerade schon zitiert hatte, "berichtet Schauer nach Quellenlage erstmals denunziatorischen über Hartmann". Diese Quellen, was sind ihre Quellen und wie kann man Quellenverbindungen herstellen? So dass meinetwegen zwei Quellen dasselbe sagen oder sich widersprechen. Wie ist die Quellensicherheit, denn ihr Hauptarchiv an dem Sie gearbeitet, ist nicht das einzige, ich weiß es, ist nun mal das Stasi-Unterlagen-Archiv.

Reinhard Buthmann: Das ist eine Frage, die man, ja, mit dem Begriff Fontanes, "Das weite Feld", sie fragen vielleicht noch einmal nach. Zunächst sollte man vielleicht diesen wunderbaren Begriff der Aktenlandschaft erwähnen. Landschaften bestehen aus Auen, Wälder, Seen, Bergen, Dörfer und Städte mehr und so weiter und so ist auch die Quellenlage des BStU, des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Das ist eben eine Welt die nahezu unerschöpflich ist und alle Farben wie eine Landschaft in sich trägt. Die populäre Verkürzung auf meine Akte, oftmals ja nur irgendeine Überprüfungsvorgang beziehungsweise dieser Schlüssellochblick auf meine Akte, selbst wenn es eine OPK, also eine operative Bearbeitung ist, oder gar ein OV mit Ermittlungsverfahren, ist immer ein Schlüsselloch. Die Aktenlandschaft, die mir zur Verfügung stand als interner Bearbeiter solcher Themen, ist natürlich das ganze weite Feld, bestehend aus operativen Akten, IM-Akten, Sachakten, Ablagen von der SED, den Betrieben, den Instituten, so dass man pointiert gesprochen für manche Arbeit gar keine anderen Archive bräuchte, weil die komplementären Aktenlagen ja auch das MfS hatte. Das MfS war ja nicht der Schlapphut in der Telefonzelle, sondern der Arbeiter als Sachbearbeiter und Offizier zugleich anhand von Quellen, die er wiederum hatte um die Sache oder die Person oder beides bearbeiten zu können und das können wir ja im Archiv des BStU in wunderbarer Weise abgreifen. Also zunächst und pointiert gesprochen, würde dass sogar genügend, wenn man das methodisch aus so begründet. In der Arbeit versagt das Vertrauen beispielsweise, kommen nun äußere komplementäre Aktenbereiche hinzu. Im Falle Lauters die Akademie der Wissenschaften. Hier geht Lauter es direkt um eine Verzahnung beider der Quellenlagen dazu im Proporz, wenn man Sekundärliteratur hinzu nimmt und bei Hartmann Mikroelektronik-Kapitel kommen die technischen Sammlungen Dresden insbesondere mit der quasi Autobiographie Hartmanns, eine reine biografische Archivlandschaft aus eigener und nur für private Zwecke geschriebenen Arbeit von Hartmann. Also immer wieder diese Verzahnung auch unterhalb der Archivlandschaft des BStU.

Maximilian Schönherr: Gab es Widersprüche zwischen diesen verschiedenen Archiven?

Reinhard Buthmann: Generell kann man sagen, dass die beiden Aktenlagen, also die technische Sammlungen Dresden, dass heißt die Aufzeichnungen Hartmanns und angehängten Dokumenten aus Zeitungen, Zeitschriften usw. völlig äquivalent der Aktenlage des BStU sind in Bezug auf das, was ich anfangs sagte, dass es ja nicht nur operative Akten sind, sondern eben auch Zeitschriften, Zeitungen, SED Grundlagen, Politbürobeschlüsse etc. enthält. Also da gibt es dann diesen Grundwiderspruch, den Sie ja anfragen nicht. Im Detail ist es ja so, dass man kriminalistisch arbeitet und lange sucht und überall sucht, also auch in der Sekundärliteratur. Insofern ich habe das nicht ausgezählt, das würde wahrscheinlich zu kompliziert seien, aber hab mal geblättert, weil diese Frage für die Quellenbewertung ja auch wichtig ist. Ich denke, es ist pari pari. Auf der einen Seite die scheinbar dominante Aktenlandschaft des BStU und auf der anderen Seite die scheinbar vielleicht unterbelichtete Aktenlandschaft aller übrigen Archive einschließlich der Sekundärliteratur.

Maximilian Schönherr: Kann ich noch ein paar Details Sie fragen oder wollen sie noch noch was zu den Quellen sagen?

Reinhard Buthmann: Nein, sie können fragen.

Maximilian Schönherr: Okay, gut.

Reinhard Buthmann: Ich antworte gerne auf Details.

Maximilian Schönherr: Ja, gut. Einige Dinge, die mir so ins Auge gestochen sind zum Beispiel: die politische Geschichte der Natur- und Technikwissenschaften in der DDR es nach wie vor wenig erforscht. Sie ist zudem in nicht unerheblichen Teilen verzeichnet. Stehen Sie dazu noch? Das Buch ist jetzt schon eine Weile bei Ihnen fertig. Kann man das so sagen oder gibt es inzwischen mehr Forschung dazu?

Reinhard Buthmann: Es gibt mehr quantitativ, aber das ist ja eine Qualitätsaussage, absolut.

Maximilian Schönherr: Aber das liegt doch eigentlich-

Reinhard Buthmann: Die Hoffnung liegt, Verzeihung, die Hoffnung liegt auf junge, irgendwo habe ich so diese Hoffnung, auf junge Doktoranden, die die wissenschaftliche Erforschung, um das ganz präzise und pointiert zu sagen, der Natur- und Technikwissenschaften lag in zweierlei Händen. Die eine Hand, das waren in aller Regel Leute die gesellschaftswissenschaftlich grundiert sind mit der Biographie in der DDR. Diese Arbeiten sind eher softig und nicht eckig und sie lassen auch ein ganz wesentliches Moment außer Acht: Die Aufarbeitung. Und Aufarbeitung ist immer eine politisch pädagogische Dimension und das kann man vermissen. Also viele dieser Arbeiten, die auf dem Markt sind, hätten auch in der DDR erscheinen können. Ich könnte da konkretes nennen, das tue ich aber nicht aus verständlichen Gründen. Die andere Hand, von der ich sprach, das sind die Begeisterten des jeweiligen Fachs, aber aus der reinen Begeisterung heraus schreibt man in der Regel nicht, insbesondere wenn man Einzelkämpfer ist, nicht Bücher die über das persönliche Moment der Begeisterung hinausgehen. Also da gibt es viel Feuer und Herzblut und entsprechend sind dann auch die Debatten, wenn beide Hände, von denen ich sprach, aufeinanderprallen und da bin ich sozusagen die dritte Hand, die das versucht, also setze auf die künftigen Generationen, die dann die Fakten mehr im Blick nehmen und nicht mehr diesen sehr verständlichen Kampf des ersten prägenden Jahrzehntes, das sind die Neunzigerjahre.

Maximilian Schönherr: Gut, also wenn jemand, jetzt Sie in dem Fall, schreibt die politische Geschichte Natur- und Technikwissenschaften, Riesengebiete Natur- und Technikwissenschaften in der DDR, ist nach wie vor wenig erforscht, dann denke ich mir, der das Archiv und vor allem den Audioteil kenne und die Akten viel weniger kenne, also kein Vergleich zu ihnen, dann sag ich, es gibt einfach zu viel. Es gibt noch so viel, weil bei 111 Kilometer sind inzwischen, glaube ich, noch ein paar Kilometer dazugekommen, aber bei 111 Kilometer Akten, gibt es eigentlich, da gestürzt man sich irgendwo rein und da würde man über Hartmann wahrscheinlich noch zwei 500 Seitenbücher dazuschreiben können oder?

Reinhard Buthmann: Nein, in dem Fall nein.

Maximilian Schönherr: Nee?

Reinhard Buthmann: Nein, das ist ausgeforscht. Es kann natürlich etwas noch dazukommen, das wäre aber peripher, das denke ich, kann man so klar sagen. Nein, das nicht. Zu Hartmann, weil Sie das ansprechen, wird allerdings ein Buch noch erscheinen, das hat aber ein anderes Schwergewicht. Es ist eine Biographie.

Maximilian Schönherr: Aber jetzt mal beispielsweise: Ist denn bei 111 Kilometer der 109. Kilometer wirklich schon verschlagwortet? Sind die Metadaten da? Hat jemand da überhaupt schon mal reingeguckt? Wenn der Hartmann jetzt ganz dick vorkäme, wusste es ja niemand oder ist es falsch gedacht?

Reinhard Buthmann: Nein, falsch gedacht ist es nicht, das ist eine berechtigte hypothetische Annahme. Allerdings wissen wir ja, dass wir für eine ganz bestimmte Person oder ein Sachgebiet den und den Prozentsatz haben an Erschlossenem und nicht Erschlossenem, wenn Sie jetzt das gesamt nehmen, ist es ja für den konkreten Fall in keinster Weise relevant. So durcheinander ist der tradierte Stoff nun auch wieder nicht nach meinen Kenntnissen, wobei ich schon da auch erwähnen möchte, dass das jetzt ganz speziell auch eine Frage ist an einem profunden Archiv-Mitarbeiter des BStU. Aber rein hypothetisch kann es natürlich sein, dass es zur Geschichte der Mikroelektronik noch verschiedene Darstellungen von Wissenschaftler-Kollegen Hartmanns gibt, die eines Tages aufgefunden werden, die aber, das weiß dann, in diesem Fall bin ich es, der Forscher, nur noch Nuancen oder Bestätigung sein werden, denn die Frühgeschichte der Mikroelektronik ist mit einer kleinen Ausnahme, die ich nennen werde, perfekt, weil sie ja die Daten haben einmal des Faches selbst, die Sekundärliteratur und die Aufzeichnungen Hartmanns. Damit haben sie ja schon den ganzen Weg der Mikroelektronik und das wird, nun weil eine Seite in diesem offiziellen Archiv Landschaft ja stets unterbelichtet oder gar nicht belichtet ist, die geheimen Aktivitäten der SED oder des MfS im Auftrag der SED. Also äußerlich wissen wir: Hartmann ist von einem Tag nach dem anderen nicht verhaftet, aber entlassen worden mit Hausarrest. Wir wissen aber nur das, was die SED als Luftballons gestreut hat und nicht die wahren Hintergründe. Die wahren Hintergründe finden wir im Archiv des BStU, das ist dann sozusagen die Zusammenschiebung zweier Archivlandschaften zu einer.

Maximilian Schönherr: Damit die Hörerinnen und Hörer ihr Buch jetzt nicht komplett lesen müssen: Warum wurde er letzten Endes abgesetzt und kalt gestellt? Ganz kurz vielleicht.

Reinhard Buthmann: Er war von Anfang an eigentlich nicht sicherheitsrelevant im Sinne der SED. Heißt: Man hat Hartmann immer misstraut von Anfang an, weil er Westverbindung hatte, die ja nicht kappen wollte, das war der eine wesentlicher Grund. Der andere war, dass er eine Mikroelektronik-Technologie aufbauen wollte, die es in der DDR nicht gab, aber weltweit praktiziert wurde, das nennt sich auch Technologie und nicht Technik. Bis zu dem Zeitpunkt des Einsatzes von Hartmann wurde Technik betrieben. Eigentlich so eine Art Werkstatt-Prinzip, das heißt für jedes Bauelement eine eigene in An- und Abführung Werkstatt

Maximilian Schönherr: Interessant.

Reinhard Buthmann: Die moderne Technologie ist aber keine Einzelfertigung der einzelnen Bauelemente, sondern es ist die Technologie des Wissens wie diese Halbleitermaterialien für multivalente Zwecke über das Wachsen der Niveaustufen etabliert werden muss. Das Wissen hat er ganz früh auch über Kollegen aus den USA, mit denen korrespondierte. Und das war dann der zweite Grundaspekt warum er nicht passte. Aber auf der anderen Seite gibt es eine Lücke und diese Lücke betrifft gerade auch das seitliche Umfeld seiner Entmachtung 1974. Es war der Weg, wo die DDR real erkannte, dass die Eigenentwicklung schief geht, weil die DDR nicht nur den Dienstleistungssektor nicht hatte, sondern auch das Schwergewicht einer Industrie hierfür. Man bedenke nur einmal wie die Technologiezentren der Mikroelektronik in Amerika, wie man heute so sagt, aufgestellt waren. Das war ja ein Unterschied, den man gar nicht darstellen kann, so groß war er. Da hatte also die SED das richtig erkannt, sie muss den illegalen Technologietransfer inszenieren und für den illegalen Technologietransfer war Hartmann unbrauchbar. Er hat das auch theoretisch sozusagen verneint, weil das nicht der richtige Weg ist, selbst machen ist besser. Illegaler Technologietransfer bedeutet: praktische Spionage mit all den Fassetten, die wir aus der Literatur kennen und dafür war natürlich der mit Westverbindung lebende Hartmann in keinster Weise verpflichtbar, das ging nicht, das war Feuer und Wasser, das durfte er nicht wissen. Es ist einiges in das Haus gekommen Hartmanns, aber andere haben das sozusagen verdeckt installiert und das ist die Lücke, die eigentlich noch zu erforschen wäre, was wusste er? Er musste aus SED Sicht dort verschwinden und praktisch hat das das MfS vollzogen.

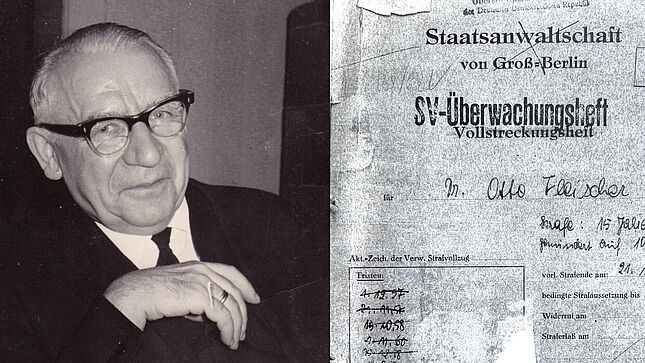

Maximilian Schönherr: Mich erinnert das jetzt gerade an einen O-Ton, den ich vor vielleicht zehn Jahren im Stasi-Unterlagen-Archiv fand. Wir haben gerade noch geschafft es zu digitalisieren, weil die Bänder vom Säurefraß betroffenen wurden und da ging es um den Bergbau-Wissenschaftler Otto Fleischer. Sagt Ihnen der Name was?

Reinhard Buthmann: Ganz entfernt.

Maximilian Schönherr: Da gehen wir jetzt von Hartmann quasi noch mal zehn Jahre mindestens zurück, denn Fleischer hat mit dem Westen kooperieren müssen, um Ersatzteile zu bekommen für die Maschinen im Bergbau und daraus wurde ihm dann ein Strick gedreht. Also jedenfalls kam er vor Gericht und man hat ihn dann inhaftiert und verurteilt zu lebenslänglich, soweit ich weiß, im Zuchthaus. Er kam aber dann ziemlich schnell in eine Art Freigang und durfte weiter forschen. Also das war auch so ein typisches Dilemma, wo die DDR-Staatsführung einen genialen Wissenschaftler sah. Der war nun mal breit aufgestellt und der dürfte dann an Festkörperantrieben forschen, das ging schief bei ihm, also das führte zu nichts außer zu einer Explosion, die dann einige verletzte. Das war die Geschichte von Otto Fleischer. Es ist ein lavieren der Politik mit der Wissenschaft, das merkt man in vielen Fällen, glaube ich, in der DDR-Geschichte.

Reinhard Buthmann: Das kann man so darstellen und insofern ist Fleischers Schicksal für diese Charge der Wissenschaftler durchaus im Sinne eines Gefährdungspotenzials mit dem sie lebten typisch. Es gibt einige Fälle, die ganz ähnlich-

Maximilian Schönherr: Vielleicht nicht alle mit einem Schauprozess-

Reinhard Buthmann: Ja, das hängt dann von der Zeit ab. Das war dann wahrscheinlich-

Maximilian Schönherr: Frühe Fünfziger.

Reinhard Buthmann: -in den fünfziger Jahren. Da waren die Schauprozesse. Es gab letztendlich bis zuletzt ähnlichen Schauprozesse nur im Internen nicht mehr öffentlich.

Maximilian Schönherr: Sie sind in Ihrem Buch so zentral fokussiert auf, also zeitlich, das nennen Sie auch Bruchlinie in der Arbeit- und Lebenssituation der bürgerlichen Wissenschaftler, liegt im Machtwechselbereich von Ulbricht auf Honecker, also '68 bis '72. Sie greifen natürlich viel weiter zurück auch, es gibt vieles in Ihrem Buch aus den 1950er Jahren, aber das ist der Kern, da ist viel passiert. Ulbricht hat zum Beispiel die Kybernetik protegiert. Er sagte Kybernetik brauchen wir jetzt, später wurde sie wieder abgeschafft. War Honecker einfach dann Nicht-Techniker im Verhältnis zu Ulbricht? Kann man das so platt sagen?

Reinhard Buthmann: Das kann man so platt sagen, das ist gar nicht so platt. Bei Honecker kommt im Vergleich zu Ulbricht noch einiges dazu. Ulbricht war ein verständiger Mensch. Nicht dass wir uns hier falsch verstehen, er hat viele Todesurteile und hat die kommunistische Diktatur zu verantworten, das nehmen wir mal beiseite. Ulbricht war, das macht die Sache ja nicht besser, er war verständiger, ein belesener Mensch. Viele Zeitzeugen sagen übereinstimmen, das hat durchaus Spaß oder Sinn gemacht mit ihm zu reden. Ulbricht hat eine Bildungslinie gehabt und er hat auch immer Wert auf seine Bildung gelegt. Dass das Volk diesen Ulbricht veräppelt hat, gerade in dieser Hinsicht, nun, das ist überhaupt nichts neues. Honecker andererseits, ja ich muss es ja wohl so sagen, dummp, uninteressiert, das hat den alles nicht interessiert, Sonnenhut und Konsum.

Maximilian Schönherr: Wollen wir zum Schluss kommen?

Reinhard Buthmann: Da sagen Sie ja alles. [lachen]

Maximilian Schönherr: Ich lese-

Reinhard Buthmann: Ich weiß ja nicht, wie Sie das alles zusammenschneiden.

Maximilian Schönherr: Ich schneide da gar nichts groß. Das Gespräch ist wunderbar. Es wird alles ganz klar, finde ich.

Reinhard Buthmann: Aber was ich eben gesagt habe, werden Sie ja wohl nicht drin lassen. [lachen]

Maximilian Schönherr: Natürlich lasse ich das drin?

Reinhard Buthmann: Und Sie kommen überhaupt nicht vor.

Maximilian Schönherr: Ich kam ja gerade vor. Ich habe was über Herrn Fleischer erzählt.

Reinhard Buthmann: Na ja Sie schneiden das dann zusammen, ja?

Maximilian Schönherr: Ich schneide wirklich kaum, also 'what we record, we get'. Ich kann auch viel erzählen, aber wir arbeiten uns ja in der DDR-Wissenschaftsgeschichte entlang und Forschungsgeschichte und da bin ich nicht der Spezialist, aber ich zitiere mal aus einem Resümee in Ihrem Buch: "Die Eigenentwicklungen der Kerntechnik- und Flugzeugindustrie endeten jäh. Der strategische Wechsel in der Entwicklung der Kerntechnik setzte '62 ein. Von 1968 an Bezug die DDR ihre Kernkraftwerke komplett von der Sowjetunion." Ja, das ist schlimm, das hängt genau damit zusammen mit all dem, was in Ihrem Buch vorkommt, wie die Wissenschaftler behandelt wurden. Da müssen wir nichts weiter dazu sagen oder?

Reinhard Buthmann: Gar nicht, wenn dass der Hörer hört, was Sie eben gesagt haben, ja. Man hätte Elektronik von Anfang an mit dem großen Jahr und dann hätte man dort alles hineinpumpen müssen beziehungsweise man hätte in der Raumforschung diesen großartigen Bestand, nicht nur personell gesehen, an Kenntnis und Technik wenigstens am Leben erhalten müssen um in der Welt, und das wäre eine Möglichkeit gewesen, führend zu sein. Bis hin und das haben wir jetzt nicht erwähnt und ich mache es jetzt, bis hin zu dieser Lauter Vision, deswegen heißt der Prophet, der, heute sagen wir das so, anthropologischen Metrologie, also ein brandaktuelles Thema. In der Zeit Lauters hatten wir zwar eine andere Bewegung hin zu einer kleinen neuen Eiszeit. Die Gletscher wuchsen rapide. Wir hatten wirklich schreckliche Winter und das war schon so ein Moment Lauters zu sagen, da müssen wir etwas tun rechtzeitig für die Gesellschaft, damit die Volkswirtschaft gewappnet ist und das wurde natürlich als Hirngespinst abgewiesen. Der anthropologische Faktor, auch wenn wir nicht genau bemessen können heute, der existiert gewiss aufgrund der Industrialisierung. Lauter ist da der Prophet, den gab es in der DDR, das war ja Mitte der 70er Jahren und ich hoffe, dass dieses Buch dazu beiträgt, dass dieser Lauter endlich mal bekannt wird, denn wenn Sie mal recherchieren: Lauter kommt kaum vor.

Maximilian Schönherr: Das ist richtig, ja.

Reinhard Buthmann: Das ist unfassbar.

Maximilian Schönherr: Ja, wir nennen mal den Vornamen nochmal: Ernst August Lauter, geboren 1920 in Rostock, gestorben 1984 in Berlin.

Reinhard Buthmann: Ja, sehr früh also.

Maximilian Schönherr: Ich gehe einen Satz weiter oder zwei Sätze weiter: Die Mikroelektronik-Technologie vollzog 1974 einen Paradigmenwechsel, weg von der dominierenden Eigenentwicklungen, hin zu massiven illegalen Technologietransfer. Da muss ja auch nichts weiter dazu sagen.

Reinhard Buthmann: Auch nicht.

Maximilian Schönherr: Mit Hartmann ging das-

Reinhard Buthmann: zu Ende, Paradigmen also klassisch. Das wissen wir ja, dass dann die große Technologie aus dem Ausland illegal ins Land kam.

Maximilian Schönherr: Wir haben einen Mann noch überhaupt nicht erwähnt, der ist aber auch, glaube ich, nennt man bei uns in der Journalistik, abgefrühstückt, das ist Herr Ardenne. Der spielt in Ihrem Buch schon eine Rolle, aber warum ist er nicht so wichtig?

Reinhard Buthmann: Er ist aus dem einfachen Grunde in dem Buch nicht wichtig: Ardenne hat ja mit der Mikroelektronik, mit der Kernkraft nach seiner Sowjetunion-Arbeit keine Rolle gespielt und in der Raumforschung auch nicht. Gerhard Barkleit hat ja sein Leben in einer Monographie hinreichend beschrieben.

Maximilian Schönherr: Die kenne ich nicht.

Reinhard Buthmann: Gerhard Barkleit, Ardenne, also wenn Sie das eintippen, bekommen Sie sofort die Antwort. Ich könnte aufstehen und Ihnen den Titel jetzt geben, aber das brauchen wir ja nicht.

Maximilian Schönherr: Okay, es ist übrigens interessant: Sie sagen, das kann ich eintippen. Sie haben ein so schlechtes Internet, dass es dann nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie dann was finden oder weil einfach die Netzverbindung so schlecht ist?

Reinhard Buthmann: Ja, doch das geht. Ich habe Probleme größere Daten abzusenden. Ich kann im Moment eigentlich kein Bild irgendwohin senden. Ich kann also schon Dokumentenanhang, zwei Seiten erwarte ich hier. Das sind ja uralte Leitungen. Ich habe hier eine die ist nicht so uralt, das ist eine Telefonleitung über die alles geht, die ist 1990 gelegt worden.

Maximilian Schönherr: Ist es generell in Ihrer Gegend so, also in Südthüringen?

Reinhard Buthmann: Ja, wir sind hier völlig abgehängt, das können Sie vergessen [lachen] in jeder Hinsicht.

Maximilian Schönherr: Ich stelle jetzt noch eine letzte Frage. Es sei denn es gibt noch wichtige Dinge, die Sie erwähnen wollen. Meine letzte Frage wäre: Glauben Sie, das ist jetzt sehr persönlich, sie als Wissenschaftler, der aus der DDR kommt, aus der DDR Wissenschaft kommt auch, glauben Sie, dass Sie da einen anderen Blick haben als ein gleichaltriger Forscher aus dem Westen, der auch dieses Archiv und diese Archive anzapft?

Reinhard Buthmann: Das bezweifle ich. Schön ist es, dass Sie mich so in Fragen einfangen, dass ich das auch mal sagen kann oder auch muss. Es beschäftigt mich immer mehr. Ich habe zwar die ganze Zeit in der DDR gelebt bis 1990, wenn man das so sagen darf, aber schon mit meinem Hobby Raumfahrt als Zehnjähriger, da hab ich kleine Raketen gebastelt und solche Dinge, war ich westorientiert. Ich war sogar in der SED bis '77, in der Biermann-Phase dann ausgetreten mit den entsprechenden Handicaps dann, aber was keiner weiß, ist dass ich ganz früh als kleines Kind schon am Radio des Westes hing. Also ab 10 Uhr saarländischer Rundfunk und so weiter. Ich war westorientiert.

Maximilian Schönherr: Wie haben Sie den saarländischen Rundfunk in Thüringen empfangen?

Reinhard Buthmann: In Thüringen nicht, in Mecklenburg sogar. Na das waren ja Röhrenempfänger, was weiß ich Ultrakurzwelle oder so was. Jedenfalls also Fernseh ging nicht, aber Radio ging, das war gar keine Frage.

Maximilian Schönherr: Sie haben Biermann kurz erwähnt in Ihrer eigenen Biographie. Haben Sie mal einen Antrag auf persönliche Akteneinsicht gemacht?

Reinhard Buthmann: Nein.

Maximilian Schönherr: Wäre aber interessant oder?

Reinhard Buthmann: Doch habe ich natürlich, ganz am Anfang!

Maximilian Schönherr: Und?

Reinhard Buthmann: Und da hieß es: Nicht vorhanden. Nichts.

Maximilian Schönherr: So Ihre schlechte Internetverbindung ermöglicht Ihnen dann auch nicht, dass Sie Schach über das Internet spielen oder?

Reinhard Buthmann: Ich habe seit '92 mehr gespielt.

[Jingle]

Dagmar Hovestädt: Das war Reinhard Buthmann, der uns zum Schluss noch verraten hat, dass das Schachspiel seit seiner Beschäftigung mit den Stasi-Akten aus seinem Leben verschwunden ist. Im Gespräch aber ging es um sein umfangreiches Buch "Versagtes Vertrauen – Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit", das im Verlag Vandenhoek und Ruprecht in Göttingen erschienen ist.

Maximilian Schönherr: Womit wir fast am Ende sind. Aber kein Ende unseres Podcasts ohne einen Originalton der Stasi, aus dem riesigen Tonbestand des Stasi-Unterlagen-Archivs. Kennst du ihn schon? Ich kenne ihn nämlich noch nicht.

Dagmar Hovestädt: Dieses Mal habe ich vorher kurz reingehört. Wie immer ein sehr interessanter Einblick in den Alltag der Stasi.

[schnelles Tonspulen]

Elke Steinbach: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audio-Überlieferung des MfS.Die Protokollmitschnitte des Telefonverkehrs beim Offizier vom Dienst [Anmerkung der Redaktion: künftig OvD] geben, neben den ein- und ausgehenden Meldungen und Gesprächen zu Sachverhalten, viel von Stimmung und Lage im jeweiligen Bezirk beziehungsweise in der DDR wieder. Aber auch viel von der Atmosphäre und dem Umgang in der entsprechenden Dienststelle. Nach Beispielen aus dem Süden der DDR heute ein Mitschnitt aus Neubrandenburg aus dem Herbst 1989. Neben Berichten über die Erstürmung von Stasi-Objekten sowie Demonstrationen und Versammlungen kommt eine Meldung, die selbst den sehr entspannten Diensthabenden verblüfft. Das Band ist 83 Minuten lang, unser Ausschnitt gut drei.

[Archivton]

[OvD:] Richtig.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] So. Der is' auf G- - auf der Grun- - aufgrund hier eines, eines Telegramms der Ehefrau is' der zurückgekomm'n.

[OvD:] Äh!?!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ja.

[OvD:] Ick [ich] wert nich' mehr! Es gibt ja doch noch 'n Wunder!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ja. [Sprechpause] Ne?

[OvD:] Grund- - Hat die Kader-Abteilung sich heut schon bei dir gemeldet?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] [anfangs parallel] Nee, hat noch nich'. Ich ruf da gleich an.

[OvD:] Nö, mach ich gleich, du.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ja?

[OvD:] Ja.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Der is' zurückgekomm'n am Sonntag oder Sonnabend, [parallel, vermutlich: das wussten sie nich'.]

[OvD:] [parallel] Aufgrund Telegramm [schreibt vermutlich parallel mit, gedehnter] Ehefrau, Sonnt- - Die VP hatte noch nischt [nichts]! Wir ham [haben] nur deine Meldung ooch [auch] verbraten.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Jaja,jaja.

[OvD:] Du müsstest uns denn 'ne kleine Ergänzung dazu schicken, damit wir dat [das] al- - äh – abrunden im Rapport, weißt?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Könn' wa [wir] machen, bloß dat is' ja jetz' – äh – noch nich' überprüft weiter. Dat muss [unverständlich].

[OvD:] Muss überprüft werden! Wenn's rund is', Jürgen!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] [parallel] [vermutlich: Er is' aber da.]

[OvD:] Wa'?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Aber da is' er.

[OvD:] Ja. Ich sach [sag] noch: wenn's rund is' bei euch.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] [parallel] Ja, ja, ja.

[OvD:] Nich' hier gleich in der nächsten Stunde, nu- -

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Genossin [phonetisch: Wohlander] hat mir gesagt, sie wollte 'n Telegramm hinschicken und- -

[OvD:] Ja.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Und – äh – mir wurde gesagt, dass- - dass er irgendwie Sehnsucht jekriegt [gekriegt] oder wat weiß ick [ich] hier.

[OvD:] Was für'n feiner Mensch! [lacht]

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Nach sein' Hund oder wat weiß ick. [lacht]

[OvD:] [lacht] Und nich', nich nach de' Frau, Jürgen, wa? Du? Nich' nach de' Frau - nach'm Hund!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ja, ja.

[OvD:] Is' mal wat andres. [Jürgen lacht] Na wat denn.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Na ja, is' erstma' günstig, dat er wieder hier is'.

[OvD:] Ach, natürlich! Ick geb dem Genossen [phonetisch: Eigler] gleich laut, dass der das Retour alles macht.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Alle klar.

[OvD:] Ne!?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Jut.

[OvD:] Die könn'n sich ja nochmal mit euch verständigen oder wat.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] [parallel] Wir schicken denn nochmal 'n Fernschreiben hoch dazu.

[OvD:] Wa'?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Wir schicken da nochmal 'n Fernschreiben hoch.

[OvD:] Ja, weil die das ja dann noch kriegen.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Weil die PM-Leiterin heute mit dem ma' 'n Gespräch führ'n will.

[OvD:] Ja!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ich mein, er is' von der Sache her, is' er ja noch fristgemäß zurückgekomm'n.

[OvD:] Ja. Stimmt.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Frist war nich' vorbei.

[OvD:] Ja.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ne?

[OvD:] Äh – das wär' vielleicht noch wichtig!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Aber parteimäßig soll er zur Verantwortung gezogen werden.

[OvD:] Das is' richtig. Jawoll!

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Gut, [unverständlich, parallel].

[OvD:] Jürgen, was noch wichtig is': In eurem CFS war nich' der Zeitraum, der beantragte Zeitraum drin.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ah, stimmt.

[OvD:] Dass du das vielleicht noch in einem Satz mit rein nimmst?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Ja, ja. [vermutlich: Das werden wa mit reinnehmen.]

[OvD:] [anfangs parallel] Ja? Ich hatte nur das Datum des Reisean- - hab ich gestern früh reingebraten in'n [in den] Rapport. Ja?

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Machen wir!

[OvD:] Alles klar, ich danke dir.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Brauch ich kein'n weiter informier'n!?

[OvD:] Nein, mach ick.

[MfS-Mitarbeiter Jürgen:] Jut.

[OvD:] Alles klar. [unverständliche Entgegnung von Jürgen] Jut, tschüss!

[kurzes Rauschen vom Auflegen, Klicken der Leitung][dumpfes Piepsen]; [automatisch abgespielte weibliche Stimme:] 10:00 Uhr. [dumpfes Piepsen]

[männliche Stimme:] Ich seh nischt [nichts] offen sichtbar.

[OvD:] XX/4. [Sprechpause] Abstimmung XX/4.

[MfS-Mitarbeiter 1:] Äh - weil das ebend – äh – 'ne, 'ne kirchliche, also auf'm kirchlichen Gelände [vermutlich: is' das].

[OvD:] [gedehnt, schreibt vermutlich mit] Durch MfS keine offen- - Oh Gott, mein- -

[MfS-Mitarbeiter 1:] Also keine Repressivmaßnahmen, also dass wir dort mit-mit-mit, mit, na ja, mit-mit strafprozessualen Maßnahmen oder mit-mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen [unverständlich, parallel].

[OvD:] Mhmh. Nu', die VP is'- - darf ja ooch keene [keine] Kenntnis kriegen, ne? Es is' ja- -

[MfS-Mitarbeiter 1:] Nee, weil das sind interne – was heißt sind interne- - weil das sind inoffizielle [parallel, vermutlich: Sache is', ne.].

[OvD:] Na inoffiziell, ja, ja. Mhmh. Alles klar.

[MfS-Mitarbeiter 1:] Alles klar. [unverständlich]

[OvD:] Jut. Danke dir.

[MfS-Mitarbeiter 1:] Bitte. Tschüss.

[OvD:] Tschüss.

[kurzes Rauschen, Besetztton der Leitung, Auflegen][automatisch abgespielte weibliche Stimme:] 16:28 Uhr

[MfS-Mitarbeiter 2:] ...-rechtliche Maßnahmen. Das nimmst du bitte [betont: nicht] mit in'n [in den] Rapport auf!

[OvD:] Nein, nein! Hab ick mich schon für entschieden.

[MfS-Mitarbeiter 2:] Nech, dass is' doch ein Quatsch ist das doch!

[OvD:] Jaja, genau. Nee, das is' auch mit der Hauptabteilung XX abgestimmt, hatte mir der [phonetisch: Dust] mir gesagt. [MfS-Mitarbeiter 2 brummt zustimmend] Keine Maßnahmen. Na, is' ja auch inoffiziell. VP kriegt keine Kenntnis dazu, ne.

[MfS-Mitarbeiter 2:] Is' gut. Klar, du kannst das dann wiederbekommen. Oder is' das jetz' alles [vermutlich: fertig]

[OvD:] Nee, is' hier [unverständlich].

[MfS-Mitarbeiter 2:] Is' gut, Dankeschön.

[OvD:] Hab ick extra für Sie anjewiesen [angewiesen]. [lacht kurz]

[MfS-Mitarbeiter 2:] Dankeschön. Ja, Dankeschön. Mhmh.

[OvD:] Der AKG-Leiter hat und der Leiter XX auch.

[MfS-Mitarbeiter 2:] Dankeschön.

[OvD:] Und wir ham unsers auch, ne.

[MfS-Mitarbeiter 2:] Dankeschön, mhmh.

[OvD:] Bitte.

[Klicken in der Leitung]

[schnelles Tonspulen]

[Jingle]

Sprecher: Sie hörten:

Sprecherin: "111 Kilometer Akten

Sprecher: den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagen-Archivs."