zur Hauptnavigation zum Servicemenü direkt zum Inhalt

Partnerorganisationen

Die so genannten "Partnerorganisationen" der Stiftung waren keine Stiftungsorgane, sondern selbständige Einrichtungen in den Ländern der Betroffenen. In Osteuropa wurden dies die Versöhnungsstiftungen, die zwischen 1991 und 1998 im Zusammenhang mit den bilateralen Entschädigungsabkommen errichtet worden waren. Als international tätige Partnerorganisationen traten die Conference on Jewish Material Claims Against Germany (JCC) für jüdische Leistungsberechtigte und die International Organization for Migration (IOM) für alle sonstigen Antragsteller auf, die nicht in Osteuropa bzw. in einem Land wohnten, für das keine nationale Partnerorganisation vorhanden war. Die sieben Partnerorganisationen im einzelnen:

- Conference on Jewish Material Claims Against Germany (JCC)

- International Organization for Migration

- Stiftung "Polnisch-Deutsche Aussöhnung"

- Stiftung "Verständigung und Aussöhnung" (Russland)

- Stiftung "Verständigung und Aussöhnung" (Ukraine)

- Stiftung "Verständigung und Aussöhnung" (Weißrussland)

- Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds.

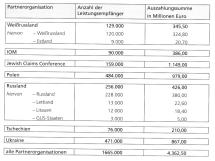

Jede der Partnerorganisationen erhielt einen Betrag (Plafonds), den sie an die Leistungsberechtigten in ihrem Zuständigkeitsbereich verteilen sollte. Als Grundlage für die Verteilung galt das deutsche Stiftungsgesetz der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" und die darin festgelegten Kriterien. Die Ausstattung der Plafonds richtete sich nach den Schätzungen von Historikern, Opferverbänden und staatlichen Institutionen über die Zahl der leistungsberechtigten NS-Opfer. Es zeigte sich später, dass die Plafonds der meisten Partnerorganisationen gut ausgestattet waren. Nach den festgelegten Kriterien fielen nur 900.000 Personen in den Kreis der Leistungsberechtigten. Geschätzt hatte man 1,1 Mio. Dies hatte zur Folge, dass mehr Geld zur Verteilung in der Kategorie C zur Verfügung stand. Auf diese Weise konnten am Ende insgesamt knapp 1,7 Mio Zwangsarbeiter eine finanzielle Leistung erhalten.

Plafonds der Partnerorganisationen

Quelle: Gemeinsame Verantwortung und moralische Pflicht. Hg. v. Michael Jansen u. Günter Saathoff. Göttingen, 2007. S. 215

Die Partnerorganisationen bildeten das Rückgrat des gesamten Auszahlungsprozesses. Ihre Mitarbeiter standen im unmittelbaren Kontakt mit den Opfern. Sie sprachen deren Sprache und kannten die spezifischen Probleme vor Ort, insbesondere die Probleme bei der Beschaffung von Nachweisen darüber, dass jemand wirklich als Zwangsarbeiter eingesetzt war. Die Mitarbeiter der Partnerorganisationen waren in zahlreichen Fällen die ersten Menschen, denen sich die Betroffenen als ehemalige Zwangsarbeiter offenbarten und ihre Geschichte erzählten. Der Wert der psychologischen Arbeit, die in den Antragsannahmestellen durch verständnisvolles Zuhören und Gespräch geleistet wurde, kann kaum überschätzt werden. Aus Angst vor Repressalien hatten viele der Betroffenen niemals zuvor mit einem Menschen über ihre Vergangenheit gesprochen. Zu mächtig war der jahrzehntelang vom Staat genährte Generalverdacht gegenüber ehemaligen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen, mit den Deutschen kollaboriert zu haben.

Die Zuständigkeit der Partnerorganisationen erstreckte sich darauf, die Auszahlungsprogramme bei den Betroffenen bekannt zu machen, die Anträge anzunehmen, zu prüfen und die Antragsteller zu beraten, den Antrag zu bearbeiten, über die Leistungsberechtigung zu entscheiden und die korrekte Auszahlung an die einzelnen Berechtigten sicherzustellen. Sie unterlagen dabei einer Aufsicht durch die Stiftung EVZ, die darauf zu achten hatte, dass die Partnerorganisationen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, das heißt nach deutschem und nicht nach dem eigenen nationalen Recht, handelten und die Anträge entschieden. Auch in der Antragsbearbeitung gab es einen steten engen Austausch mit der Stiftung EVZ.